実は日本一なんです!:南東部平坦地域(横手盆地)【都道府県シリーズvol.29秋田県part1】

秋田県は面積が大きく、地形はやや複雑で平地と山地が入り組んでいます。

今回は、その中でもひと際目立つ「横手盆地」を見ていきましょう。

場所は?

場所を再確認しましょう。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

横手盆地は地形区分(※筆者独自の区分)上では南東部平坦地域で、上図の「⑬」です。

仙北市・大仙市・美郷町・横手市・羽後町・湯沢市それぞれの一部地域になります。

地形を見る

さっそく行ってみましょう!

図の真ん中やや南に見える、南北に細長い平坦地が南東部平坦地域です。

一般的には「横手盆地」と呼ばれています。

盆地周辺の山地から川が流れ込み、あちこちで扇状地のような地形が見えます。そして河川は盆地内で合流しながら、最終的には一本の河川(雄物川:おものがわ)が盆地外へ流れています。

標高の高い順に白→緑→黄色で図示されています。北西に向かって徐々に低くなっている様子が分かると思います。

またところどころにポツリと島状に山が見えますね。

横手盆地の成り立ち

横手盆地がどのような歴史を歩んできたのか?

地質を見ていきましょう。

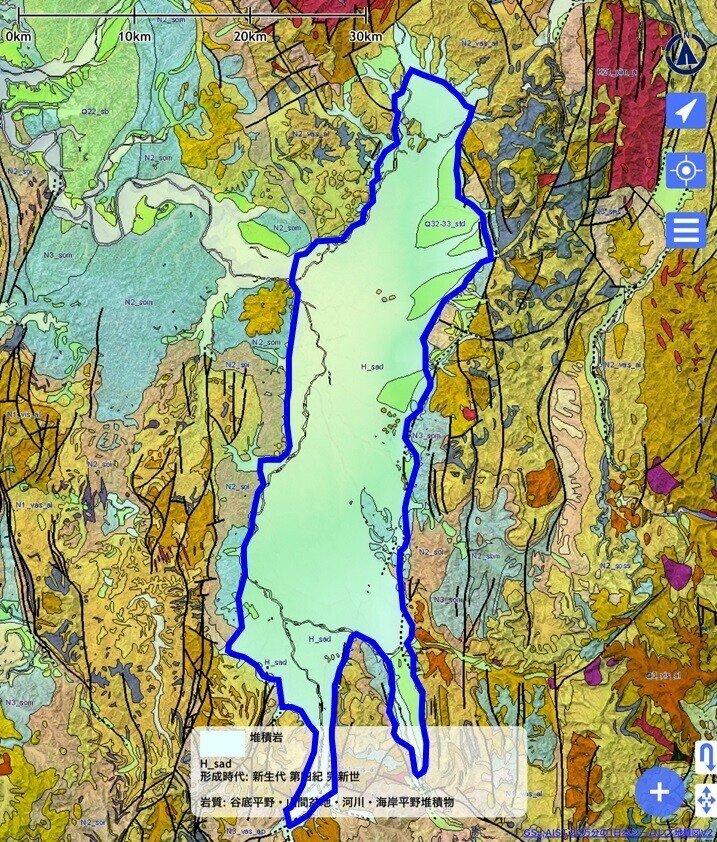

薄い灰色(地形の緑が透けて薄い緑に見える場所もあり)や黄緑色など、第四紀の新しく未固結な堆積物がメインです。

そして東の縁には黒の実線や点線が見えますが、これは断層です。

横手盆地が現在に至るまでは大きく分けて3つのステージになります。

順を追って見ていきましょう。

大陸から分離後の海底の時代

ステージ1は、新第三紀中新世~鮮新世(約2000~258万年前)です。

この時期に日本列島は大陸から離れ、日本海が形成されます。

横手盆地とその周辺域も大陸から離れて徐々に東に移動しながら、海の底に沈んでいきます。

この時に海底火山活動が活発化します。

盆地内に島状に点在する山のうち、図の赤丸で示した地域です。

盆地周辺に見える同じ色(茶色や薄茶色)も同じ地質です。

玄武岩質から流紋岩質の色々なマグマの海底火山の噴火で形成されました。

それら海底火山の合間や火山活動が沈静化した後に泥が溜まって泥岩が形成されます。

特に海底火山の合間や沈静化直後の泥岩は珪質泥岩と言い、チャートの成分(プランクトンの殻)が混ざった泥岩です。

仕事を通じて何度も見たことがありますが、カッチンコッチンに堅く、ハンマーで叩くと火花が出るほど堅い場合もあります。

この珪質泥岩が堆積した後は、普通の泥岩が堆積しました。

北の赤丸と、南の赤丸の南部に見える薄茶色が珪質泥岩。

南の赤丸の薄い青色が普通の泥岩です。

これらの火山岩類や泥岩類がこの地域の地質の土台になっています。

圧縮の時代

新生代第三紀の後半から、東北地方は太平洋プレートからの圧縮を受けます。東西方向にギュウギュウに押されると、地面はたわみます。

薄い雑誌や下敷きなどを左右から押すと、グニャリと曲がりますよね?

東北地方の場合は・・・

かなりスケール大きいですが、こんな感じで断面切ってみますか。

スーパー地形アプリの機能で作成した断面図に筆者加筆

高さの縮尺が、距離の50倍です。

東北地方を東西に切ってみると、日本海側から「出羽丘陵」→「横手盆地」→「奥羽山脈」→「北上低地」→「北上山地」と、まさに波打っている地形ですよね。

これはまさに、新第三紀後半以降の圧縮の影響です。

この影響で横手盆地は沈下をはじめます。

でも地面の場合、薄い雑誌や下敷きのようには軟らかくないので、グンニャリ曲がるだけではなく、どこかが割れて割れ目沿いにズレる場所もできます。これが断層です。

それが横手盆地東縁断層帯。しかも活断層です。

最初にお見せした地質図で横手盆地の東の縁に描かれていた黒の実線・点線が、実は横手盆地東縁断層帯でした。

出典:地震本部

活断層帯は北部と南部に分けられ、1896年(明治29年)の陸羽(りくう)地震の時に北部が活動しています。

陸羽地震は内陸の直下型地震として2008年岩手宮城内陸地震や兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)に匹敵する巨大地震で、マグニチュード7.2、最大震度7と想定されています。

ヘッコミを埋める土砂

第四紀(約258万年前)から現在にかけては、圧縮を受けてヘッコミが進行して盆地になりながら、河川から流出した土砂が溜まり続けています。

沈下と堆積を繰り返し、段丘堆積物や河川堆積物、湖沼・湿地堆積物などが分布しています。

緑色が段丘堆積物。地域内の大部分を占める灰色(地形図の緑が透けて薄い緑に見える)が河川、湖沼・湿地の堆積物です。

日本一!

そんな横手盆地は「盆地」と呼ばれる中で日本一大きいようです。

確かに周辺の盆地と比べてもひと際大きいですよね。

確かに、比較してみると大きいですよね。

今回は以上です。

お読みいただき、ありがとうございました。

この地域の記事はコチラ👇