どっちの海に流れてる??:長崎県南部平坦~中山間地域【流域を考える旅vol.10】

長崎県の南部平坦~中山間地域は決して広い地域ではないですが、周囲を3つの海に囲まれています。

果たして、どの川がどっちへ流れてるのか?

場所の確認

ではさっそく場所を確認してみましょう。

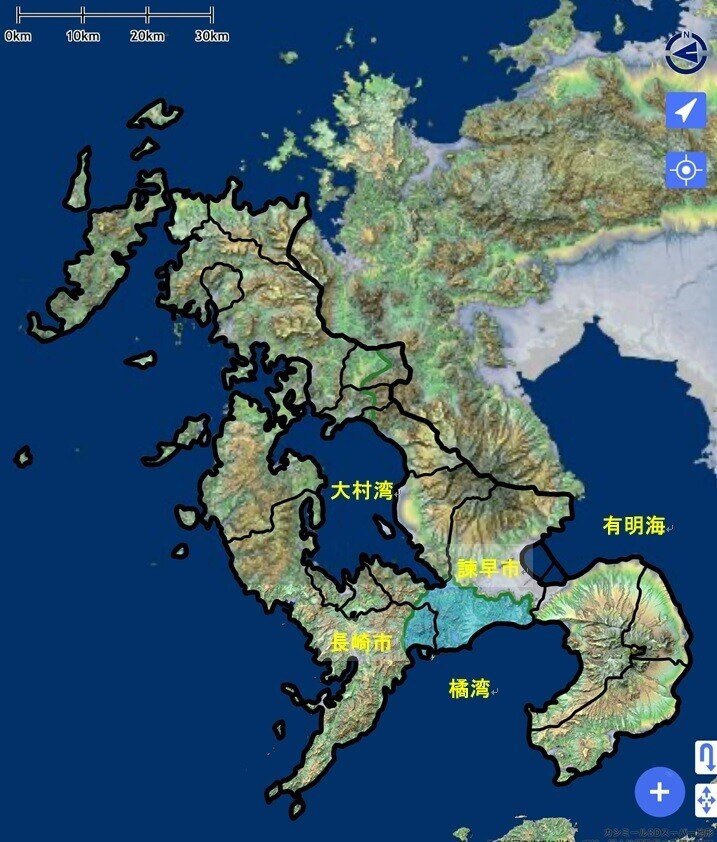

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

南部平坦~中山間地域は九州本土の⑤地域です。

諫早市南部と長崎市東部が含まれます。

北は大村湾、南は橘湾、そして直接接してはいないですが、北東には有明海があります。

つまりこの地域の河川は3つの海のどれかに流れ込むことになります。

全体像は?

全体の雰囲気を見てみましょう。

大小様々な谷地形がありますね。

パッと見た感じでも分水界が分かりにくそうな場所もあって興味深いです。

東部はどんな感じ?

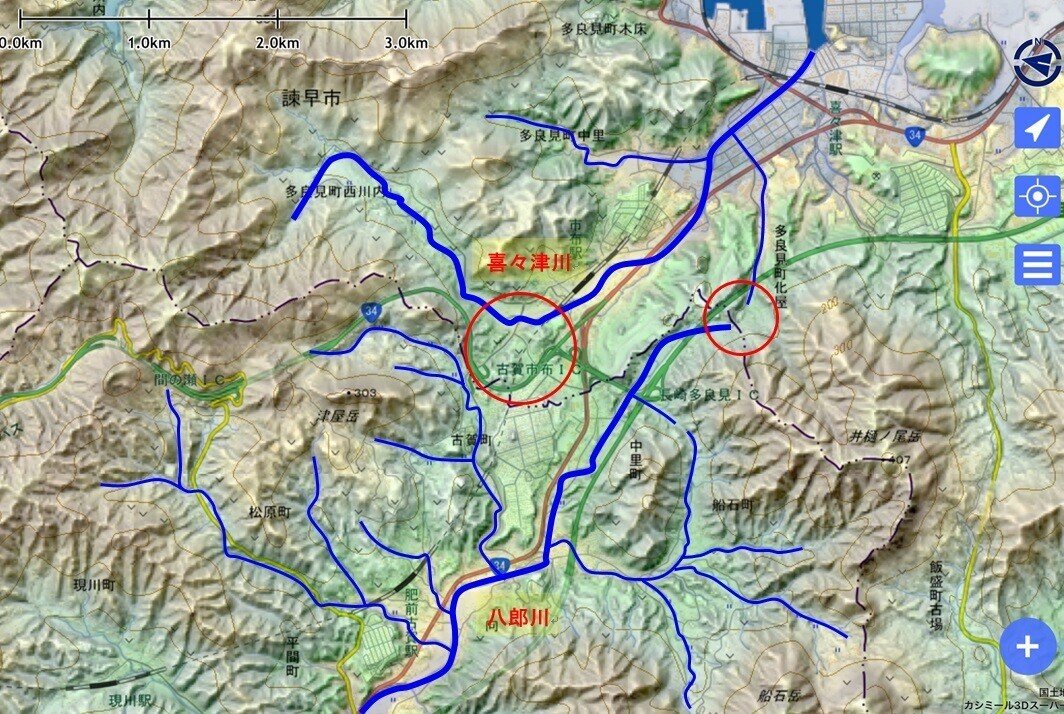

拡大して東部地域の方を見ていきましょう~。

むむ!さっそく気になる場所を発見!!

橘湾に非常に近いのに、有明海方面に流れているっぽい川があります。

これ何でしょう??

盆地状の真っ平な地域があります。背後には山があるので川は北に流れているように見えます。

水田地帯でしょうか?

すごいですね!!

平地は目一杯、水田になっており、周囲を取り囲むように集落があります。

ゴルフ場の地形が分かりにくいのでやや不正確ですが、流域界はこんな感じです。大きな水源がありそうな雰囲気はないのですが、これだけの田んぼを賄う水があるとは、驚きです。

見事な水田地帯ですね~。

すぐ背後に海(橘湾)がありますが、水はそこへ流れず北へ。

なぜこんな地形に?と地質図を見てみました。

茶色は有喜(うき)火山岩類と呼ばれる安山岩の溶岩類です。

そして水田地帯の水色は約1万年前から現在にかけての河川などの堆積物。

おそらく北の安山岩溶岩の分布域の川幅が狭いために、これまでに何度も川が堰き止められたのでしょう。

かつては湖だった時期もあったかもしれません。その時に泥が溜まって平坦な地形になり、水を保持しやすい湿地状の土地になったと考えられます。

西の方は?

今度は逆に西の方を見てみましょう。

⑤地域のちょうど西端あたりに南北方向の谷筋が見えます。

北の大村湾への流れと南の橘湾への流れが見えますが、分水嶺がどこなのか?イマイチ分かりにくいですね。

南から見ていきましょう。

北から南へ流れているのは八郎川(はちろうがわ)で、東西の山から支流が集まって来ています。

やや上流部です。

北の大村湾へ流れる喜々津川(ききつがわ)はほぼ東西方向に流れているのですね。

真ん中の赤丸のところで八郎川水系に近づいていて、東の赤丸では八郎川上流と喜々津川の支流が近いですね。

西側は道路があって元地形が分かりにくいですが、だいたい青線のように谷が入っていて、八郎川水系と離れています。

問題は東の方ですね。

分水界は赤丸の場所ですが、八郎川の方は上流域の割には異様に谷幅が広いのが非常に気になります。

3Dで見てみましょう。

赤点線で囲った下流域、谷幅が狭いだけでなく浸食して深めの谷ができていますよね。

もしかしたら昔は川の流れが逆(青矢印線)で、今の分水界付近の土砂崩れなどの堰き止めが原因で今の流れになったのかも?

などと想像すると、ちょっと楽しくないですか?

以上、お読みいただきありがとうございました。