火山の地質はややこしい:火山性堆積物の分類part1【地質のきほん:その6】

これまでに地質のお話をするときに、特に火山の地質の場合は「火山岩類」や「火山系の地質」とお茶を濁すことがありました。

なぜか?と言いますと、研究者の着眼点によって名前の付け方が変わる場合が多く、その名前をそのまま言うと混乱してしまうからでした。

今回は火山がつくる地質について、ちょっと突っ込んでお話しします。

(※トップ画像はいらすとやより)

「分類の仕方」がもんだい

科学の基本の1つは「分類」だと思っています。

地質学に限らず、生物学やその他の分野でも、対象の特徴別に「分類」するところから始まりますよね。

ただし、この分類も「何に着目するか?」で変わってきますし、その着目点の種類に統一性がないと意味が無いですよね。

例えば人間を例に考えた場合、年齢や性別、国籍や職種などゴチャ混ぜにしたらワケが分からなくなりますよね。

地質学の場合は主に

・見た目の特徴の違い

・成分の違い

・「どうやって出来たか?」の違い

これらが混在してしまっているため、一見すると分かりにくくなってしまっています。

火山の地質の分類は?

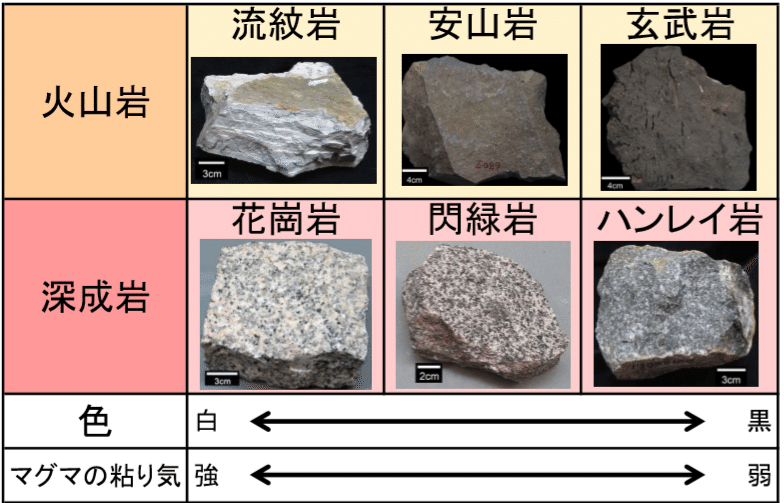

火山系の岩石(地質)の分類は、「冷える早さの違い」がベースです。

〇地下深部でゆっくり冷える→深成岩

〇地表(付近)で早く冷える→火山岩

〇それらの中間→半深成岩

こういう具合です。

ちなみに、ゆっくり冷えるほど鉱物の結晶が大きくなりますので、「見た目の違い」にも対応していて分かりやすいです。

次のポイントは「成分の違い」です。

専門的な研究では色々な成分に着目したりしますが、基本は「二酸化ケイ素」と「鉄・マグネシウム」がそれぞれ多いか少ないか?で分類します。

この場合も「見た目」とある程度リンクしていて、白っぽい岩石は「二酸化ケイ素」が多くて「鉄・マグネシウム」は少なく、黒っぽい岩石はその逆です。

さらに「マグマの性質(粘り気)」にも関係しており、実はこの「粘り気」が火山性の地質を複雑にする要因の1つになっています。

火山の地質は「噴出」した後がややこしい

そうなんです。

火山性の地質は、マグマがそのまま冷えて固まったものであれば、上で話したような考え方でスッキリと分類できるんです。

でも地上に「噴出」してしまうと、色々とややこしくなってしまう。

どういうこと?と言いますと・・・

このように、溶岩だったり火砕流だったり降下火山灰だったりと、色々な姿カタチになってしまうんですよね。

さらに「爆発性」か「非爆発性」か?でも変わってしまうし、「陸上」か「水中(海底)」か?でも変わる。

それらの要素で出来た地層は、はじめは「見た目」だけで分類されていました。しかし研究が進むにつれて「どうやって出来たか?」も考慮して分類する方が「より詳しく火山を知ることができる」と分かってきました。

ですので、昔の文献や地質図ですと「見た目」だけの分類名なのに対し、新しい文献や地質図などは「成因を考慮した」分類名になってたりします。

それがややこしさの原因なんですが、中身が分かってしまえば決して難しくはありません。

むしろ分かった方が、もっと火山に興味を持って貰えるのでは?と期待する気持ちが大きいです。

ということで、次回では「火山噴出物」の「どうやって出来たか?」を考慮した分類についてお話しします。

お読みいただき、ありがとうございました。

次の「地質のきほん」はコチラ👇