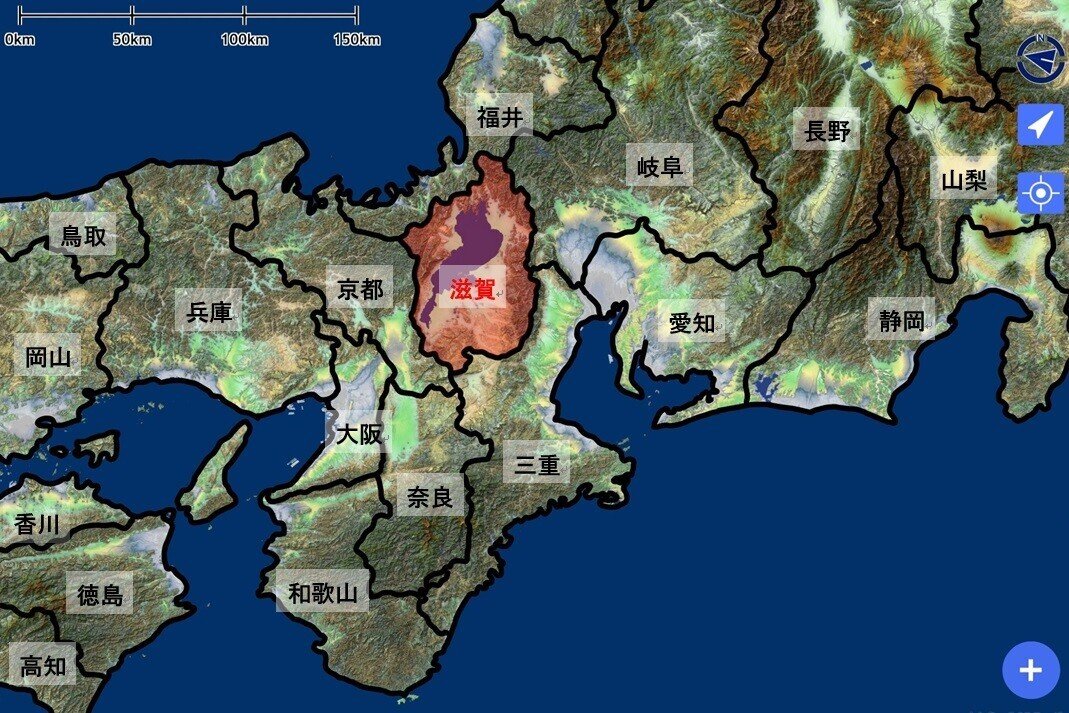

"深海底"がシンボルの山に?!:滋賀県南東部平坦~中山間地域【バーチャル観光vol.16】

滋賀県の南東部平坦~中山間地域は、古琵琶湖層群のような新しめの軟らかい地層が広く分布し、丘陵地をつくっています。

また一方で、一部の古くて硬い地層が山地をつくっています。

今回はその山地の1つを紹介します。

場所は?

再確認しましょう!

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

滋賀県は京都府の東隣に位置しています。

南東部平坦~中山間地域は⑨です。

⑨地域は上図6市町それぞれの一部地域。今回は野洲市が舞台です!

地形を見る

では行ってみましょう!

⑨地域の大部分は丘陵地で、その間に河川沿いの平坦地があります。

その中にあって、北西の山地はちょっと目立ちますよね。

こちらです。

滋賀県のプロローグを読んで下さった方々はピンと来ているでしょう(笑)

この真ん中の山だと思います!

そう、三上山(みかみやま)です。別名は近江富士(おうみふじ)。

思ったよりはゴツゴツしてますが、横から見たら綺麗な三角形に見えそうですね♬

ウィキペディアの野洲市(やすし)で三上山がトップになっていることをみると、やはり同市のシンボル的な山なのでしょうね。まさにふるさとの山。

標高は432mと決して高くはありませんが、雄大な雰囲気の山ですよね。

どんな山?

野洲市のシンボルである三上山。地質は何なのでしょう?

シームレス地質図V2によれば、ジュラ紀に大陸にくっついた付加体のチャートでした!!

チャートと言えば、カッチカチに硬くて、ハンマーで不用意に叩くと軽く跳ね返されるほどです。時には火花が散ることも!

急斜面が多いのも頷けます。

5万分の1地質図幅「近江八幡」より

5万分の1地質図を見ると、地層の面(層理面)の方向は場所によって違っていて、地層がグニャグニャ曲がっている(褶曲:しゅうきょく)のが分かります。そしてチャートだけではなく珪質泥岩(珪質分が混ざっていて普通の泥岩よりも硬い泥岩)が挟まっているんですね。

地層が曲がっていたり、違う地層が挟まっているなどが原因で、少しゴツゴツしたカタチになったと考えられます。

深海からシンボルの山へ

そしてチャートは実は水深4000m以上の深海でできる地層なのです。

なぜかと言いますと、水深4000m以上にもなると、陸地から何かが流れてくることはありません。

ですので堆積するものは、雪のように上から降って来る(マリンスノーと呼ばれる)プランクトンの遺骸(殻)だけになります。

プランクトンの殻の主成分は2種類で「炭酸カルシウム」または「二酸化ケイ素」で、炭酸カルシウムは水深4000m以上だと水圧で溶けてしまいます。

そして二酸化ケイ素の殻だけが堆積してチャートができます。

チャートの岩石標本:地質標本館ホームページより

※チャートはこんな感じの岩石です。

つまりチャートでできている三上山は、もとをたどれば水深4000m以上の深海底だったということになるのです!

それが数億年の時を経過して陸地になり、人々に愛される山になったなんて、なかなかロマンのある話ですよね。

そんなことを考えつつ、三上山の3D画像をお楽しみください。

アクセス

三上山へのアクセスを簡単に紹介します。

電車:JR琵琶湖線の野洲駅(赤丸)を降りると目の前に見えます。

自動車:名神高速道路から栗東第二IC(青丸)で降りて国道8号線に合流し、北東へ。

以上となります。

お読みいただきありがとうございました。

この地域の次の記事はコチラ👇

参考文献

吉田史郎・西岡芳晴・木村克己・長森英明(2003)近江八幡地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅).産総研地質調査総合センター,72p.