「開拓の歴史」を妄想してみる: 謎のへっこみ地形があるよ♬part6【都道府県シリーズvol.10富山県part2 東部山間地域no.2-6】

富山県上市町のとある山間地域にある謎「へっこみ地形」の成因を探るうちに過去の「超巨大崩壊」の可能性が急浮上!

引き続き、考察を続けていきます♬

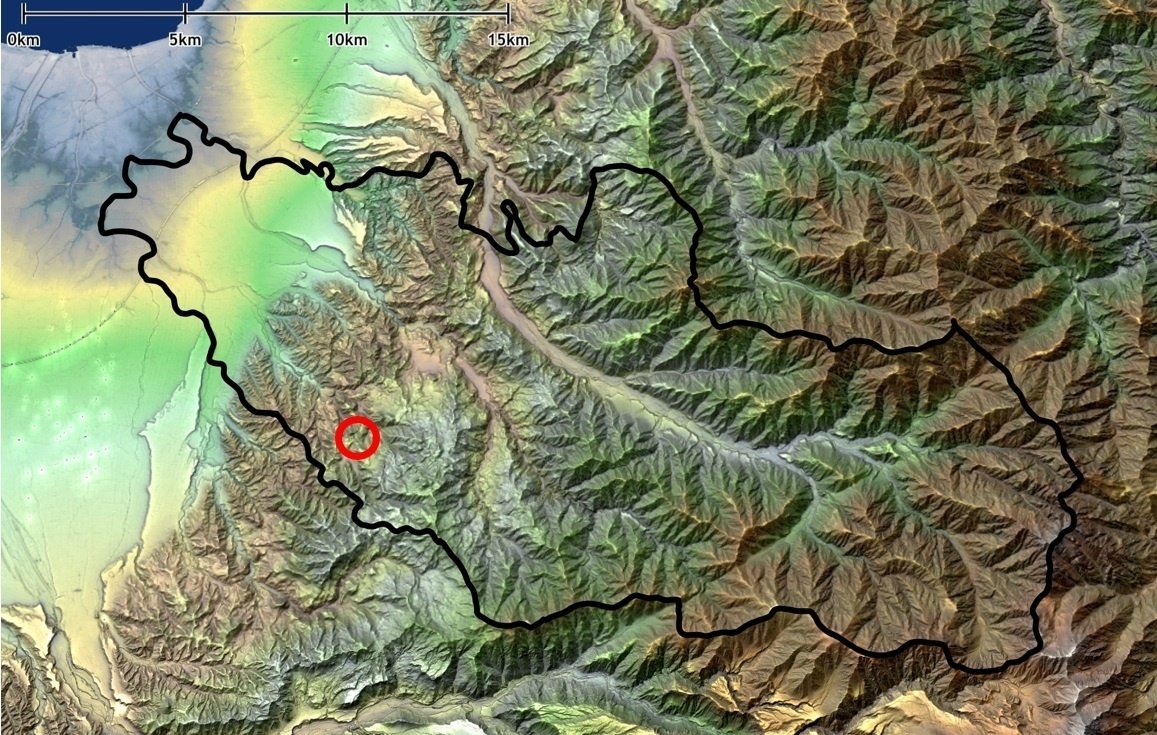

場所のおさらい

テーマとなっている場所は富山県上市町南部の山間地域です。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

上市町は富山県中央のやや北東に位置しています。

へっこみ地形は上図の赤丸。

上市町市街地から南東の山間地域にあります。

もう1つの平坦地

前回は「堰き止め」によって形成されたであろう平坦地2カ所を見ました。

しかしこれから見る地域は、おそらくそれ以外の原因かと思われます。

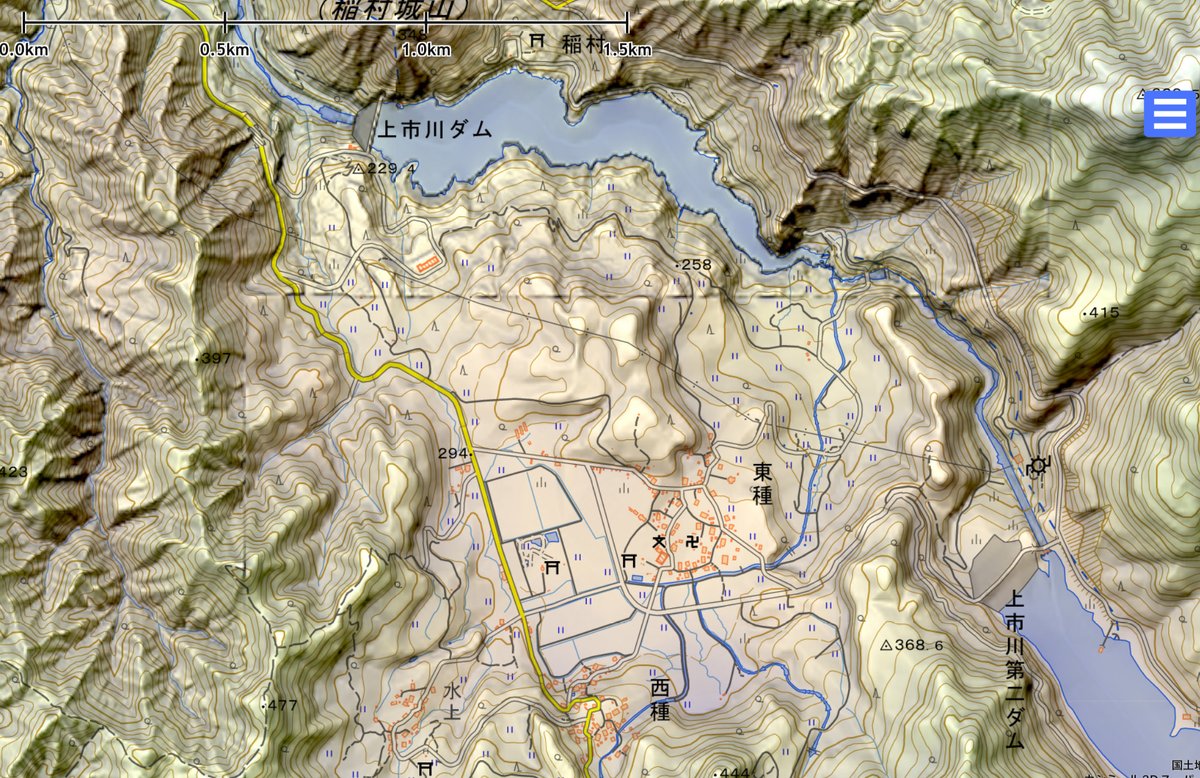

上図北東の赤点線で囲った区域を拡大します。

なかなか広い平坦地がありますよね。

これがなぜ「堰き止め」が原因ではないと考えるかというと・・

ズバリ、堰き止めた(であろう)谷との位置関係です。

このあたりで堰き止めによる平坦地ができるなら、谷の上流部(上図右下)ですよね。

この平坦地は崩壊地の内陸部にあるので、堰き止めとは無関係です。

堰き止め以外の要因とは?

では、どのようにして平坦地がつくられたのでしょうか?

それは、これです。

現在の上市川ダム(図上部)に面した一帯は山地になっていますよね。

ここは崩壊土塊が対岸に衝突することで盛り上がってできたと考えられます。断面図を見てみましょう。

このような位置、方向で断面を切ります。

スーパー地形の機能を用いて作成した断面図に筆者一部加筆

イメージしやすいように縦縮尺を2倍にしています。

赤点線は当時の地面(全くの推測です)です。

図の右方向から移動してきた土塊が対岸に衝突し、その手前が圧縮されて盛り上がったと推定されます。

上市川に面した一帯が盛り上がったことによって、南から流れて来る水の逃げ場がなくなり、上図のように湖沼が形成されたと考えられます。

そこに泥が溜まり、平坦地になったのでしょう。

今も水はけが悪い?

上記のように考えるヒントは現状の地形図からも読み取れます。

上流からの水は図の矢印のような流れで平坦地に集まり、平坦地から流出する箇所は、赤丸の一カ所だけのようです。

そしてさらに拡大すると、あるものが見えてきます。

左の赤点線の川は「道」(灰色実線)に挟まれています。人工的につくられた水路でしょう。

右側の赤点線内は川の外周がギザギザと描かれていて、これも水路を表していると思われます。

つまりこの平坦地は人工的に手入れしないと、すぐに水はけが悪くなってしまう土地なのでしょう。

あくまで私の空想ですが、例えば縄文時代から弥生時代に移り変わる頃に上図の赤丸地点で開削工事が行われ、平坦地で稲作が始まったのではないでしょうか?

北西の神社はその時に祀られ、もしかしたら伝承が残ってるかも?

ぜひ、今度取材に行ってみたい!

お読みいただき、ありがとうございました。