琵琶湖の"足跡"が見える場所:南東部平坦~中山間地域【都道府県シリーズvol.45滋賀県part1】

滋賀県は地形的特徴から11地域に分けられます(※筆者個人の見解です)。

琵琶湖と周辺の平坦地は、断層運動でできた構造盆地です。

凹地に水がたまって琵琶湖ができ、また土砂が谷を埋めて平地をつくりました。そのため平地から急激に山地に変わる場所が目立ちます。

一方で、その中間的な地域も一部に見られます。

今回はそのうちの1つである南東部平坦~中山間地域を見てみましょう。

場所は?

再確認しましょう。

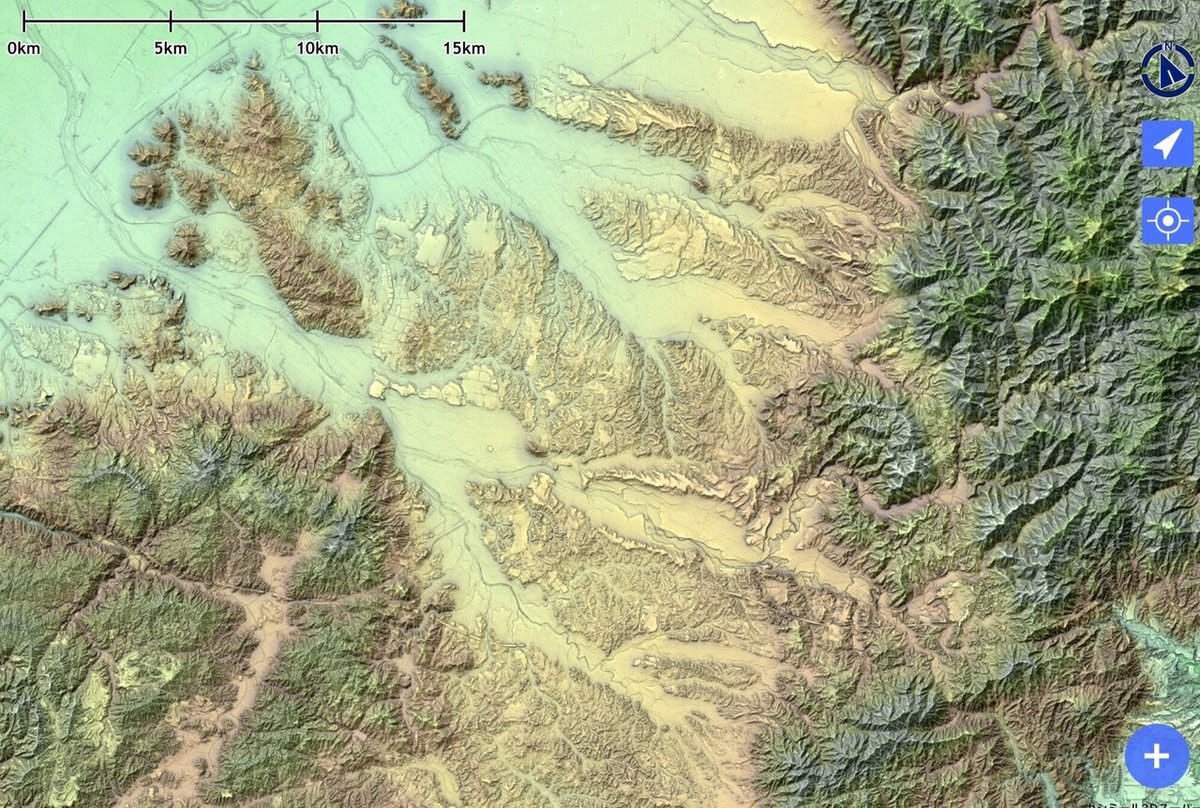

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

南東部平坦~中山間地域は⑨です。

野洲市・湖南市・竜王町・東近江市・日野町・甲賀市それぞれの一部地域です。

地形を見る

では行ってみましょう!

東西の高い山に挟まれて、丘陵地帯が広がっています。

しかも細かく浸食が進んでいるように見えるので、軟らかめの地質なのでしょうかね?

あちこちに台地状の平坦地も見えます。

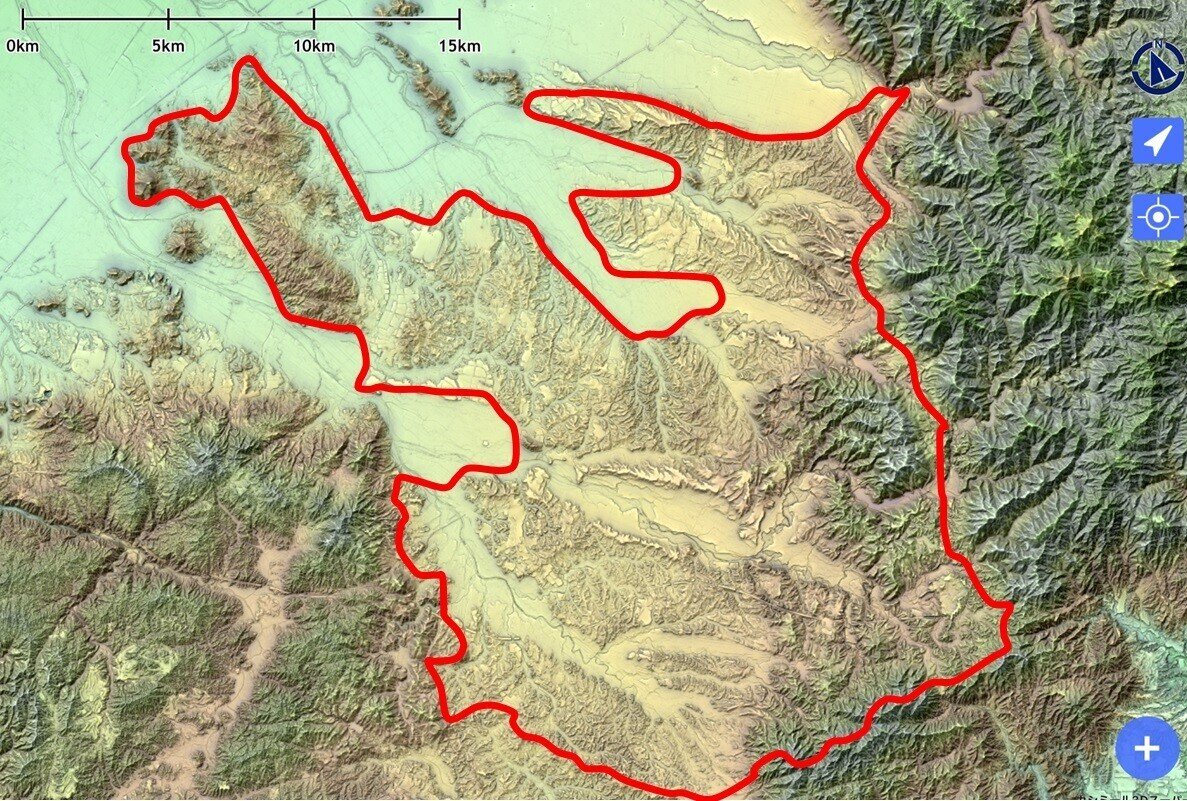

地域範囲を入れてみました。

南東部と北西部の山は、ちょっと雰囲気が違いますねぇ。

やはり地質が関係しているのでしょうか?

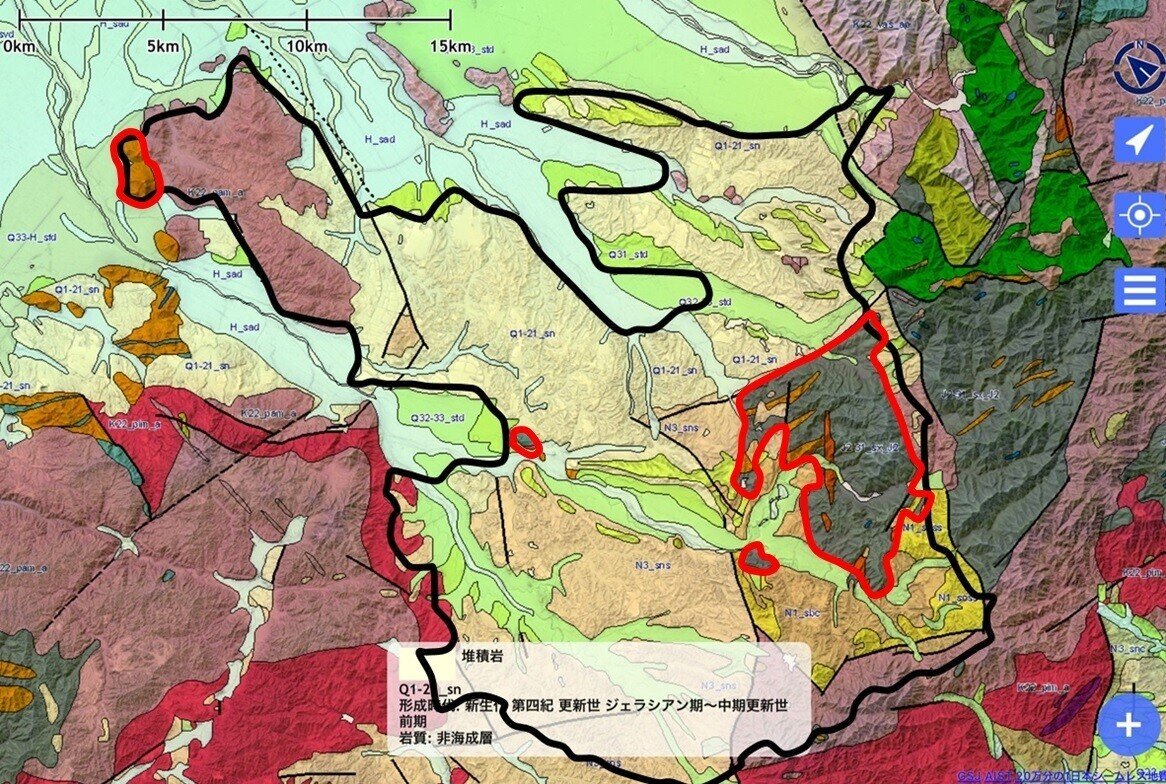

お!

やはり北西と南東は他の場所と比べて色合いが濃いですね。

北西は花崗岩?南東は付加体?

詳しく見ていきましょう。

大地の成り立ち

ではこの地域が現在に至るまでの歴史を見ていきましょう♬

大きく分けて4つのステージになります。

〇ステージ1:中生代中期~後期ジュラ紀

まだ恐竜が生きていた中生代ジュラ紀の約1億7400万~1億4500万年前、日本はまだユーラシア大陸の一部でした。

この時に海洋プレートの上に溜まっていた堆積物が大陸の端っこにくっつきます。いわゆる付加体です。

赤で囲った地域の灰色が混在岩(メランジュ:泥岩やその他の岩石がグチャグチャに混ざった地層)で、オレンジ色がチャートです。

チャートは以前にもお話ししましたが、プランクトンの殻が深海に溜まってできた地層で、ガッチンゴッチンに硬い岩石です。

ちなみにこの地域のチャートは、付加体としてくっついたのは上記の時代ですが、地層ができた時代は古生代石炭紀~中生代ジュラ紀中期(約3億3000万~1億7000万年前)です。

〇ステージ2:中生代後期白亜紀

時代が流れて、恐竜が生きていた最後の時代である中生代白亜紀の終盤。

約8400万~6600万年前、日本はこの時も大陸の一部(はじっこ)で、ドロドロのマグマが地下に溜まり、ゆっくり冷えて花崗岩や花崗閃緑岩ができました。

赤で囲ったピンク色が花崗岩、南西に見える赤色が花崗閃緑岩です。

これらの岩石とステージ1の地層がこの地域の土台(専門用語では基盤と言います)です。

〇ステージ3:新生代新第三紀

時代がさらに流れて、日本が大陸から離れて今の位置に移動してきた時代。

約2000万~258万年前、この地域は海になったり陸になったりしながら、泥・砂・礫なのが溜まります。

赤で囲った範囲のうち、茶色が礫岩、黄色が砂岩、南西に広く分布するベージュが砂岩、泥岩です。ちなみに、このベージュの地層は時代が古いだけで、後述するステージ4のクリーム色の地層の仲間です。

〇ステージ4:新生代第四紀更新世~現在

このステージはさらに3段階あるのですが、第1段階が主役です。

約258万~13万年前、陸成の泥・砂・礫などの堆積物が溜まります。

赤で囲ったクリーム色っぽい色の地域です。

この地層は古琵琶湖層群と呼ばれていて、その名の通り、昔の琵琶湖に溜まってできた地層です。(※ステージ3のベージュも古琵琶湖層群です)

琵琶湖は古くは約400万年前にできあがり、三重県の上野盆地のあたりから現在の場所まで徐々に移動してきたと言われています。

上野盆地の古琵琶湖層群については、以下記事にて書いています。

もう少し広い範囲で地質図を見ると、こんな感じです。

花崗岩(ピンク)や花崗閃緑岩(赤)が広く分布していて、その間に溝状の凹地ができて、そこに水が溜まって湖ができ、堆積物(ベージュ)が溜まった様子がイメージできるかと思います。

これら堆積物の時代を調べると、南ほど古いことが分かりました。

行政区分を入れてみました。

さらにイメージしやすいかと思います。

そして琵琶湖層群が溜まった後の約13万年前~現在にかけては、河川の堆積物(泥・砂・礫など)が溜まります。

範囲が広い箇所だけ赤で囲みました。(他の場所にも点在しています)

薄緑色がやや古い地層で段丘堆積物。薄い水色が現在の河川堆積物です。

以上、滋賀県の南東部平坦~中山間地域はまさに琵琶湖の足跡が見える地域でした。

お読みいただきありがとうございました。

この地域の記事はコチラ👇

参考文献

吉川周作・山崎博史(1996)古琵琶湖の変遷と琵琶湖の形成.アーバンクボタ 37,p2-11.

吉田史郎・西岡芳晴・木村克己・長森英明(2003)近江八幡地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅).産総研地質調査総合センター,72p.

中野聰志・川辺孝幸・原山 智・水野清秀・高木哲一・小村良二・木村克己(2003)水口地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅).産総研地質調査総合センター,83p.

宮村 学・吉田史郎・山田直利・寒川 旭(1981)亀山地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅),地質調査所,128p.