石神井川のヒミツとさらに背後に潜むナゾを追う!!part1:東京都中央部平地~中山間地域【流域を考える旅vol.5】

東京都中央部の武蔵野台地を流れる石神井川(しゃくじいがわ)には何やらヒミツがありそうです(過去の関連記事:①、②)。

そして石神井川のヒミツの背後には、もっと大きなナゾが!?

石神井川を見てみよう

ではさっそく地形図をお見せしましょう。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

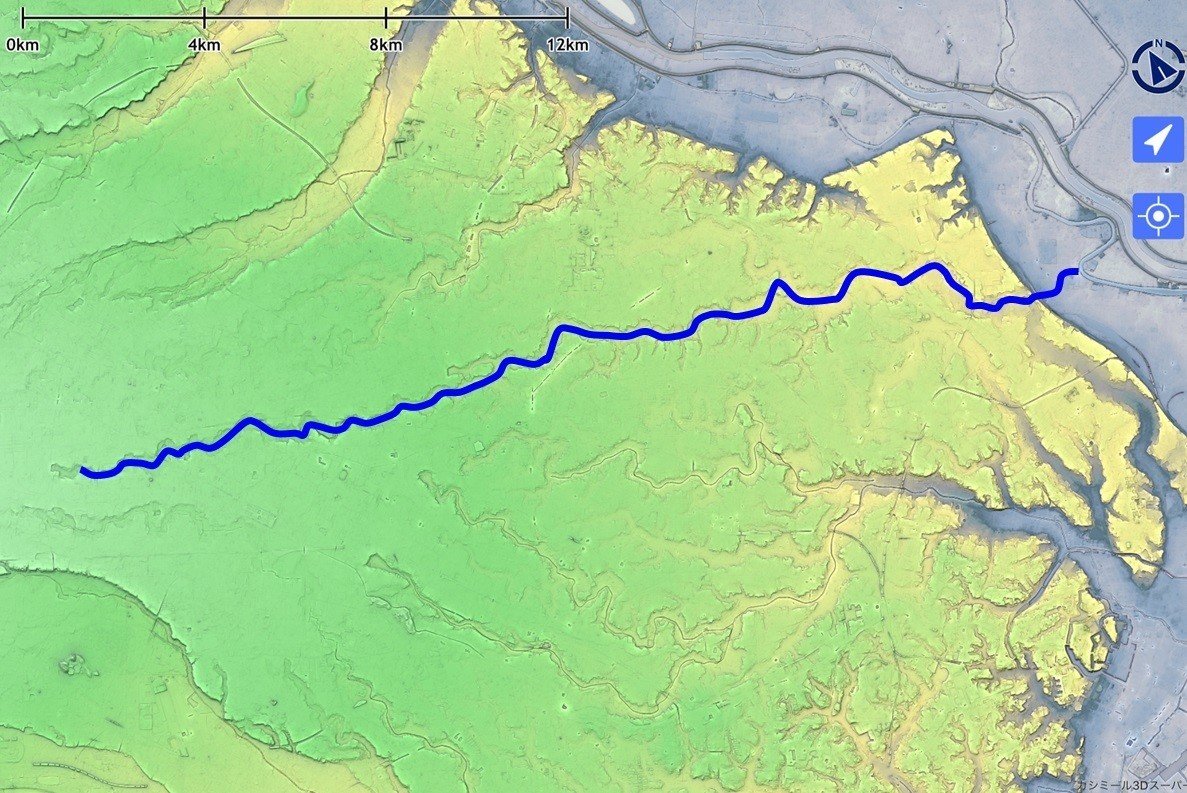

青線が石神井川の流路を大まかになぞったものです。

これは「東京の川の源流は山じゃない??」の回でもお見せした図です。

読んでいただいた方々の中には、その時に気づいた人もいるかも知れません。

何かがおかしくないですか?

はい!コチラです。

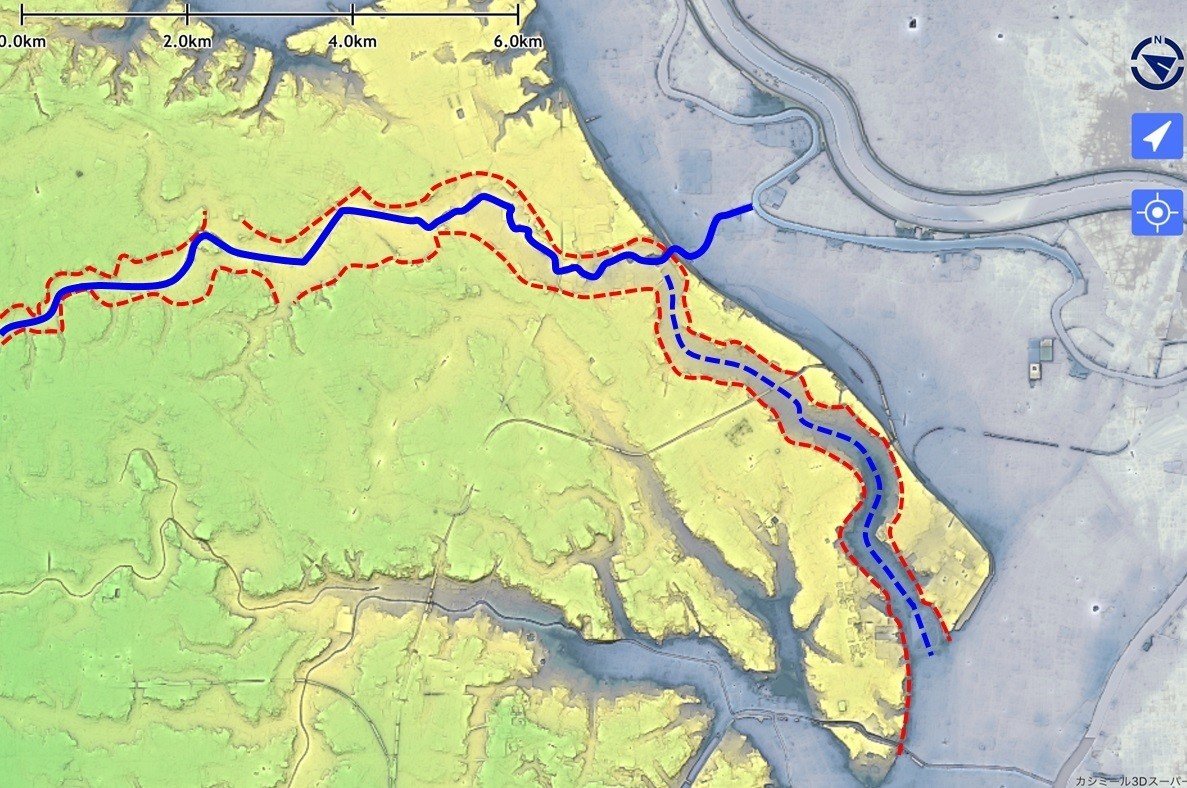

図示しました。

石神井川の流れは青線のように東へ流れ、墨田川に合流します。

しかし谷筋(赤点線)は南東方向へ続いています。本来であれば青点線のように流れるのではないか?

これが石神井川のナゾなのです。

タモリ倶楽部でも語られていた

東京都シリーズでは、都内の微妙な凹凸地形をとりあげてるので、何度か「タモリ倶楽部みたい」と冗談で話してましたが、本当にありました(笑)

著作権的に大丈夫か心配なのでリンクは貼りませんが、「タモリ倶楽部 石神井川」で検索したら動画を見ることが出来ました。

番組では石神井川の流路変遷が人工的か?それとも自然か?と議論されてましたが、果たしてどうでしょうか?

つまり、この赤丸の場所が人為的に掘削されたのか、自然に浸食されたのか?ってことですね。

この付近での地質調査や遺跡の発掘調査などから、石神井川が赤丸部分を超えて東へ流れるようになったのは、縄文時代以降のようです。

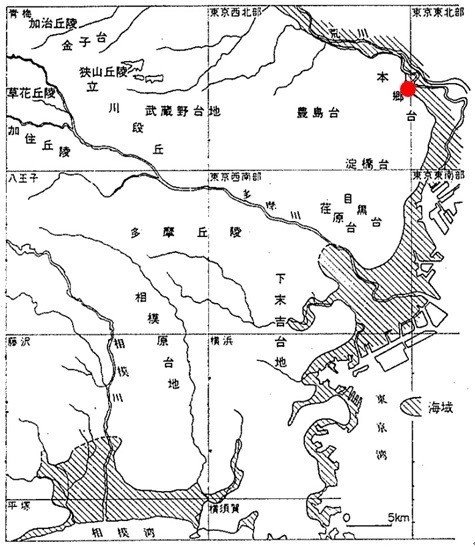

縄文時代、このあたりは海でした。(図の斜線が海の範囲)

岡ほか(1984)の図に一部加筆

図の赤点が上の図の赤丸の場所です。

つまりクッキリした台地のヘリは海岸浸食でつくられたと考えられます。

つまり縄文時代の台地の浸食の結果、ヘリが石神井川のカーブに近づいたのですね。

そして縄文時代以降に海が退いてから、台地沿いの崖が浸食され、石神井川のカーブに達した結果、自然に流路が変わったと考えられます。

つまり石神井川が積極的に台地のヘリを浸食したわけではなさそう。

そもそも石神井川の水量では、そこまで積極的に浸食する力はなさそうなのです。

武蔵野台地の河川たち

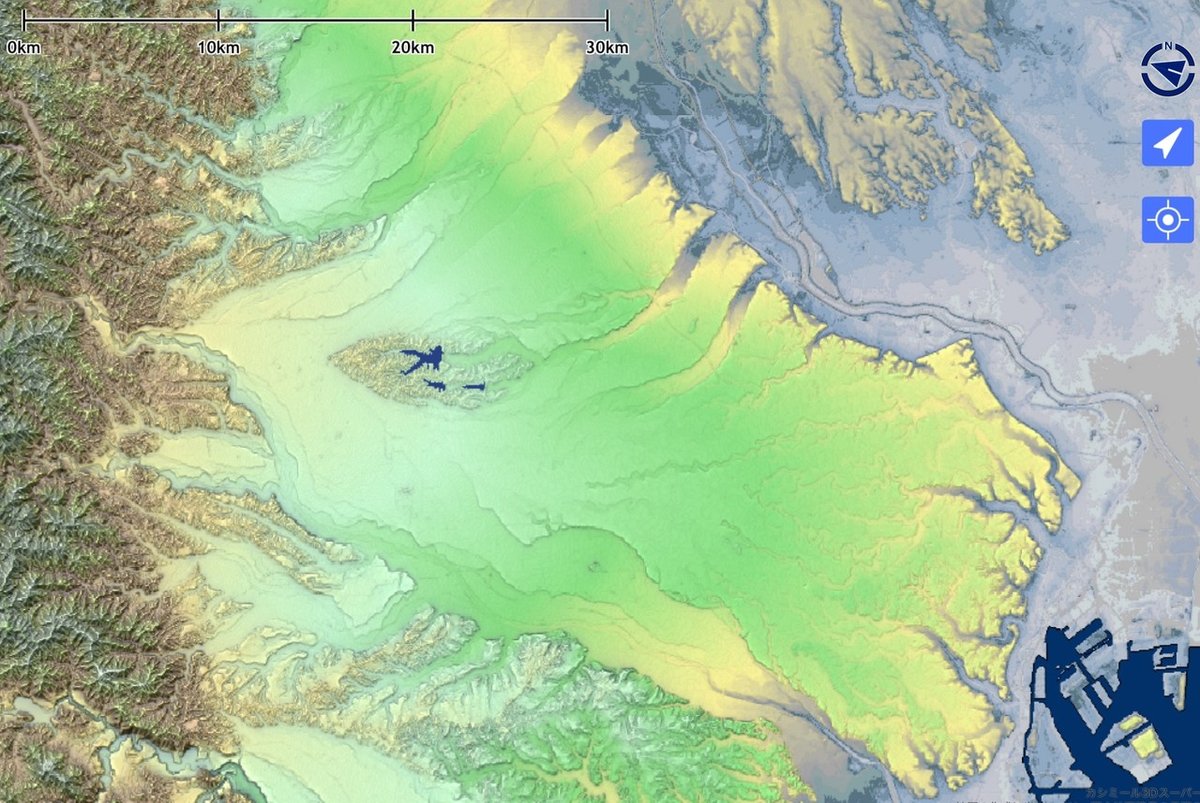

石神井川だけではなく、他の河川にも共通したある特徴があります。

それは・・・

河川の水量の割には谷幅が広く、川の蛇行より谷の蛇行の方が大きい

ということ。

谷幅だけでなく、蛇行も水量が多いほど大きくなるのだそうです。

どうでしょう?

この縮尺だと細かいところは分かりませんが、幅の大きな谷は多いです。

また石神井川の場合も川幅の割に谷はだいぶ広いですよね。

これらの谷は今流れている川よりも、もっと大きな川が流れてできた谷ではないかと考えられています(久保1988)。

さて、その川の正体とは?次回に続きます!

お読みいただき。ありがとうございました。

参考文献

久保純子(1988)相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形ー風成テフラを供給された名残川の谷地形ー.地理学評論,61(Ser. A)-1,pp.25~48.

岡 重文・菊地隆男・桂島 茂(1984) 東京西南部地域の地質 . 地域地質研究報告(5 万分の1 図幅),地質調査所,148 p.