美浜町は古くて硬い地質が土台です【都道府県シリーズ第2周:福井県 導入編no.1】

都道府県ごとに地形・地質を見ていく「都道府県シリーズ」の2周目。

今回からは福井県です!

はじめに

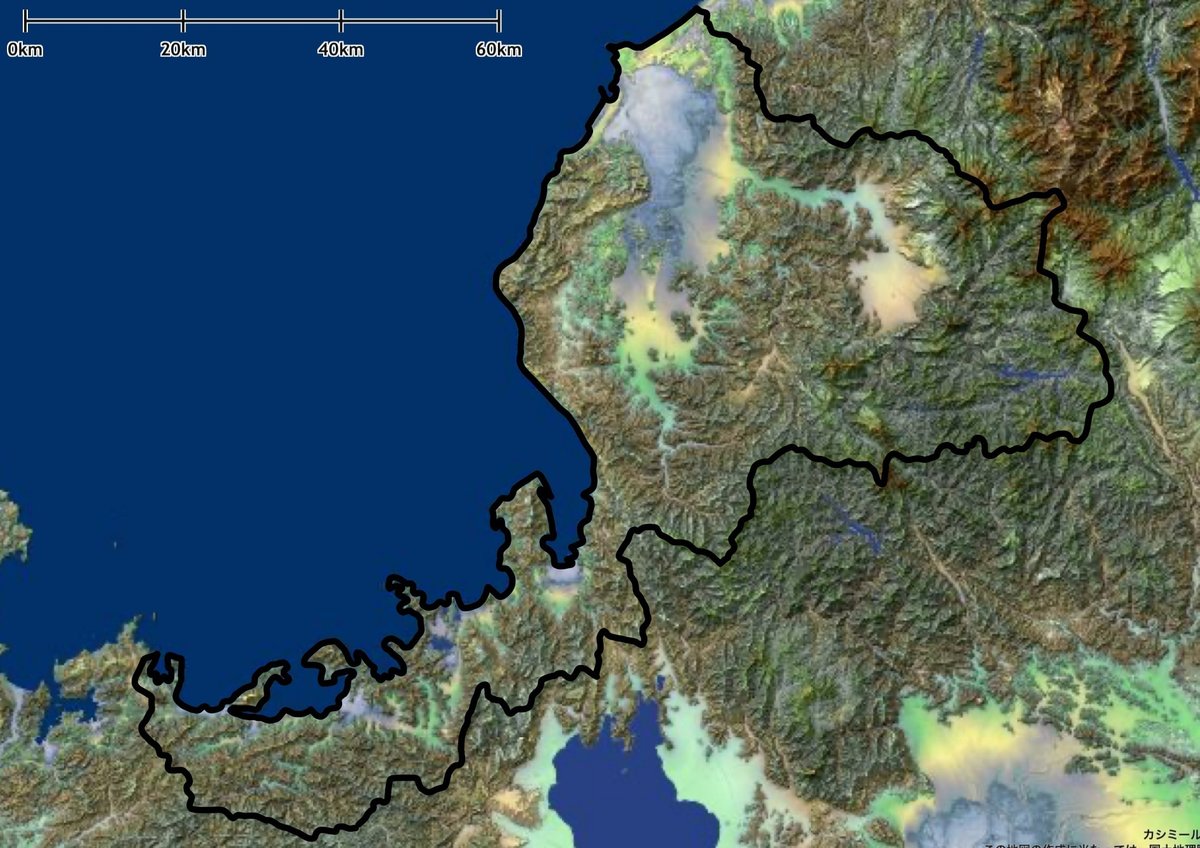

まずは福井県の位置を再確認しましょう。

福井県は本州の中央部からやや西の日本海側に位置しています。

北東部が大きくて南西部が細長いという特徴的なかたちをしています。

両者は古くは行政単位が別々で、前者が越前国、後者が若狭国でした。

福井県の地形図です。

旧越前国の方は全体の面積が広いのもありますが、平野部が非常に大きいですね。日本海側で豪雪地帯で水も豊富でしょうし、京都に近いことからも、古くは朝廷の重要な穀倉地帯の1つだったと思われます。

一方、旧若狭国の方は面積が小さく平野部も少ないですが、リアス式海岸であり、昔から漁業が盛んだったと思われます。

また京都のすぐ北であり、北陸沿いを東西に往来する際の交通の要衝としての役割も大きかったことでしょう。

市町村に絞り込み

2週目ではさらに場所を絞り込み、市町村をサイコロで決定しています。

まずは地形図から見ていきましょう。

福井県は上図のように17の市町村に区分されています。

1つ1つの市町村面積が大きく、合併が盛んにおこなわれたと思われます。

17市町村なので表のように3分割しました。

2回サイコロをふります。

1回目は「1・2」「3・4」「5・6」で振り分け。2回目は出た目で決定。

空白のマスになった場合は最初から振りなおしです。

サイコロはいつもの「ブラウザサイコロ」。

では!

6!

4!

と出ましたので・・・。

美浜町(みはまちょう)です!

美浜町の概要

福井県の美浜町とはどんな場所なのか?見ていきましょう。

美浜町は福井県の中でも旧若狭国の方に位置しています。

美浜町の地形図です。

両側に半島が突き出ており、まるでバンザイしてる人のように見えます。

山がちな地域ですが西側に扇状地があって平坦地が広がっており、おそらくそこが中心地であろうと思われます。

海の近くに、ほぼ東西方向に国道と鉄道が通っており、やはりこの地域は北陸道の通り道なだけありますね。

北陸の地域一帯は海に山が迫っており、しかもその山々は急峻なため、南方とのアクセスが容易ではない地形条件になっています。

そのため隣接地との往来はもっぱら東西方向が主になったのでしょう。

美浜町もその傾向の通り、主要幹線は東西方向であり、南に隣接する岐阜県へ抜ける幹線道路はありません。

※町道レベルの道路はあります。

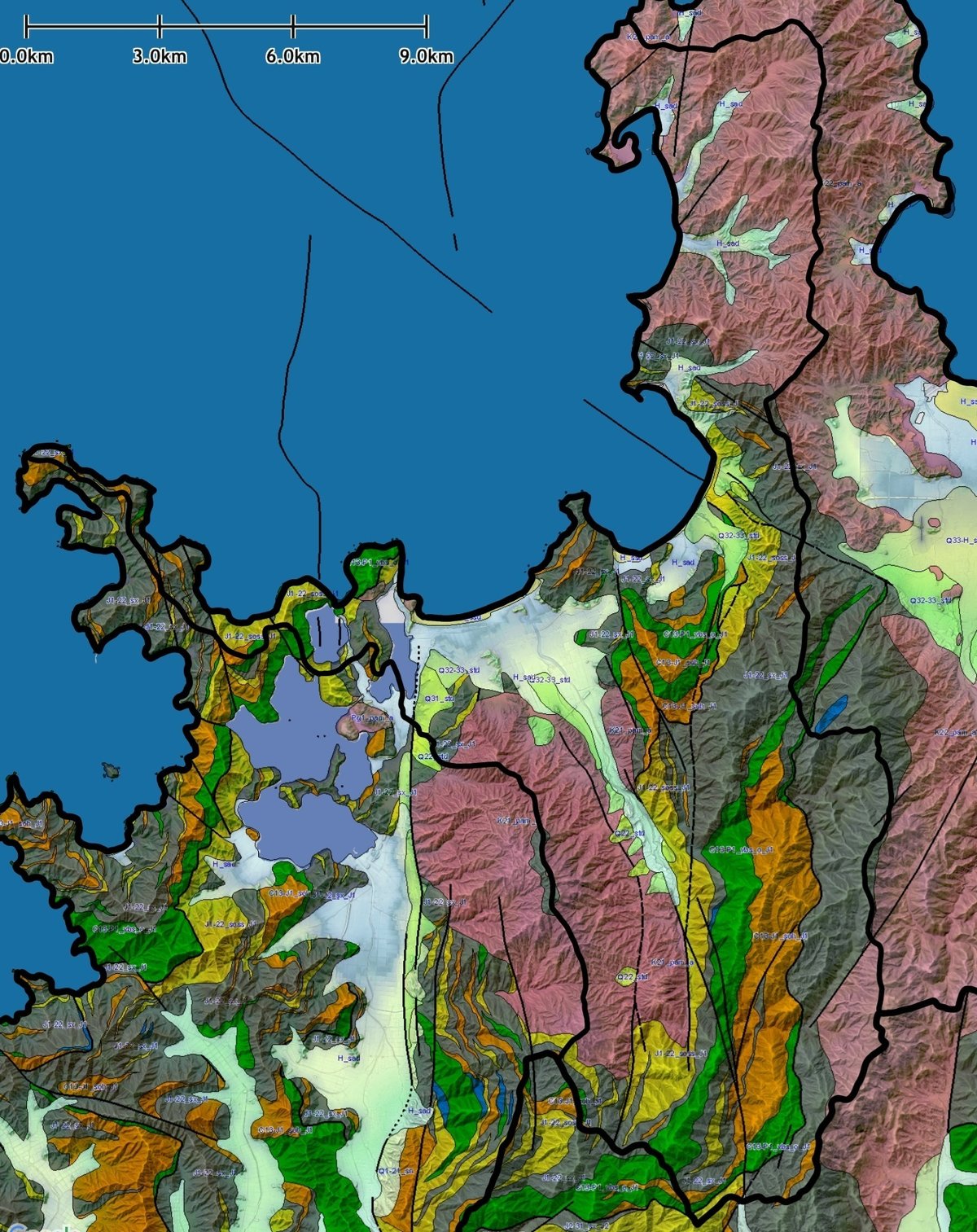

美浜町の地質

町の面積の大半を占める急峻な山地はどのような地質で形成されているのでしょうか?

扇状地など平坦地は完新世(約1万年前~現在)の河川や海の堆積物ですが、それ以外はピンク色・灰色・黄色・緑色・オレンジ色で構成されています。各地質を時代順に解説します。

〇古生代石炭紀中期~ペルム紀中期(約3億2300万~2億7300万年前)

日本列島がまだ大陸の一部だった時代。

当時の日本よりはるか海の向こうの海底で火山が噴出。玄武岩質の溶岩や火砕岩類(地質図の緑色)が堆積します。

〇古生代石炭紀中期~中生代前期ジュラ紀(約3億2300万~1億7400万年前)

玄武岩類の堆積後、海洋プレートの移動により深海底の環境に変わります。

この時にプランクトンの殻が堆積し、チャート層(地質図のオレンジ色)が形成されます。

〇中生代前期~中期ジュラ紀バッジョシアン期(約2億~1億6800万年前)

海洋プレートが大陸に近づき、陸地起源の砂を主とする粒子が堆積し、砂岩層(地質図の黄色)を形成。

その後、堆積物が大陸に到達して付加体となり、混在岩(地質図の灰色)が形成されます。

混在岩とは海洋プレート上の堆積物が大陸に付加し、後から付加する堆積物からギュウギュウに押され、グチャグチャになった地層です。

主に泥岩で、砂岩やチャートの岩塊が雑多に混じっています。

〇中生代後期白亜紀セノマニアン期~サントニアン期(約1億年~8400万年前)

美浜町の南西部に花崗岩マグマが貫入(地質図のピンク色)。

〇中生代後期白亜紀カンバニアン期~マーストリヒチアン期(約8400万年~6600万年前)

美浜町北東の半島部に花崗岩マグマが貫入(地質図のピンク色)。

以上のように、美浜町の急峻な山地は古生代~中生代の古くて硬い地層で形成されているのですね。

今回はここまで。

次回以降で美浜町の気になる地形・地質を見に行きましょう。

お読みいただき、ありがとうございました。