「虹の松原」を囲む3つの山:佐賀県北西部平坦~中山間地域【バーチャル観光vol.10】

佐賀県の北西部平坦~中山間地域は玄武岩の溶岩台地です。

今回は、その端っこにある3つの山(島)を見に行ってみましょう♬

場所は?

再確認しましょう

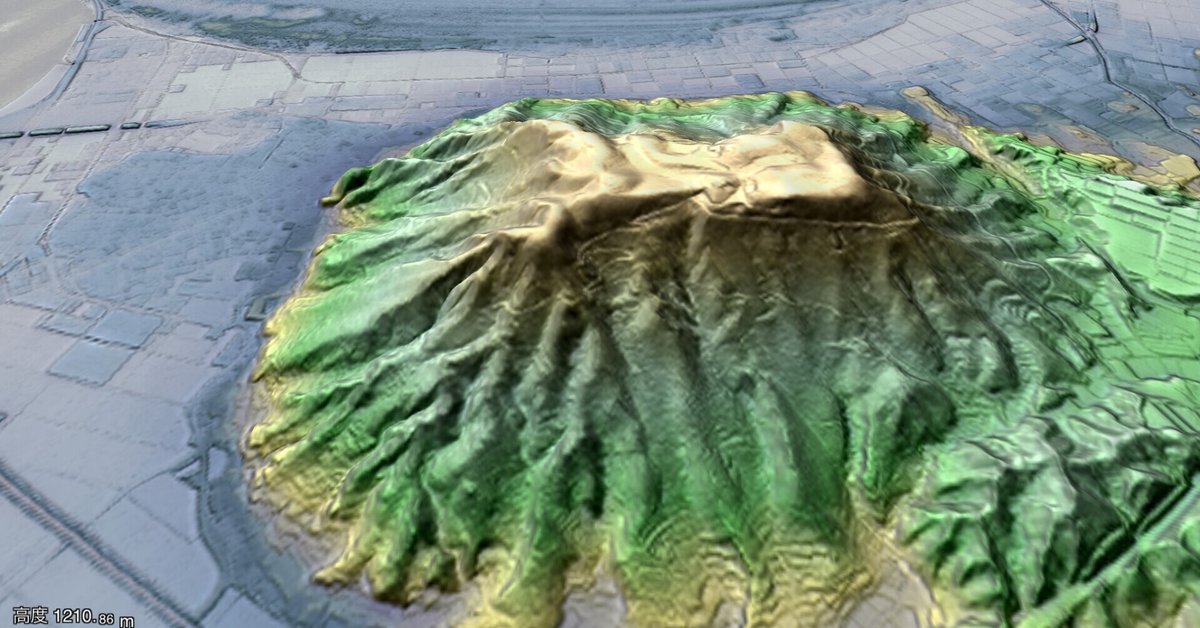

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

北西部平坦~中山間地域は上図の⑤です。

今回は唐津市の沿岸部付近を紹介します。

虹の松原を眺める山

では行ってみましょう!

空中写真は残念ながらツギハギですが・・

虹の松原は画像中央の東西にのびる緑のゾーンです。日本三大松原として有名な観光地です。

そして、虹の松原を囲むようにそびえる山(島)が3つ。

南東が鏡山(かがみやま)。別名は領巾振山(ひれふりやま)です。

名前の由来など詳細は以下サイトをどうぞ。

この鏡山は唐津市の市街地にあり、市のシンボル的な山のようです。

てっぺんが平坦なので、どこから見ても台形に見えるという鏡山。

山頂には展望台があり、唐津市街地や虹の松原を眺望できます。

アクセスはJR筑肥線の虹の松原駅から車で約10分、徒歩で約50分です。

鏡山には面白い言い伝え的な話があります。

鏡山ができたとき、上を切り取って海に置いたのが高島、その上を切り取ったのが鳥島(ウィキペディアより)

高島(たかしま)は赤丸のうち真ん中の島です。

その南西の小さい島が鳥島(とりしま)。

確かに大きさ的に合いますよね(笑)。

でも、スミマセン。地質を見れば言い伝えが違うのは明らか。

鏡山、高島ともに下部が花崗閃緑岩で、その上に玄武岩溶岩が載っています。鳥島は花崗閃緑岩だけで出来ています。

もし言い伝えが真実なら、高島・鳥島は玄武岩のハズ!

・・などと大真面目に否定してみました(笑)

なるほど。

鏡山や高島の山頂が平坦なのは溶岩台地だからなのですね。

3Dで見る鏡山、なかなかイイ感じですね。

虹の松原とセットで散策してみたいものです。

高島のナゾ

さて今度は高島を見てみましょう。

西に見えるのは大島です。

どうでしょう?

かなり風情のある島だと思いませんか?

島の南には海岸堆積物でできた平坦地が広がり、そこに人が住んでいます。

ここでちょっと疑問です。

水ってどうしてるんでしょう?

もちろん人が住んでるのですから水はあるのですが。

こんな小さな島ですが、安定して確保できる真水があるようです。

高島の観光情報はコチラをどうぞ。

謎を解くカギは大島に

そんな疑問を抱きながらネットで色々探していたら、大島の情報がヒントになりました(参考サイト)。

社会学(?)の聞き取り調査で、大島に住む高齢者の話です。

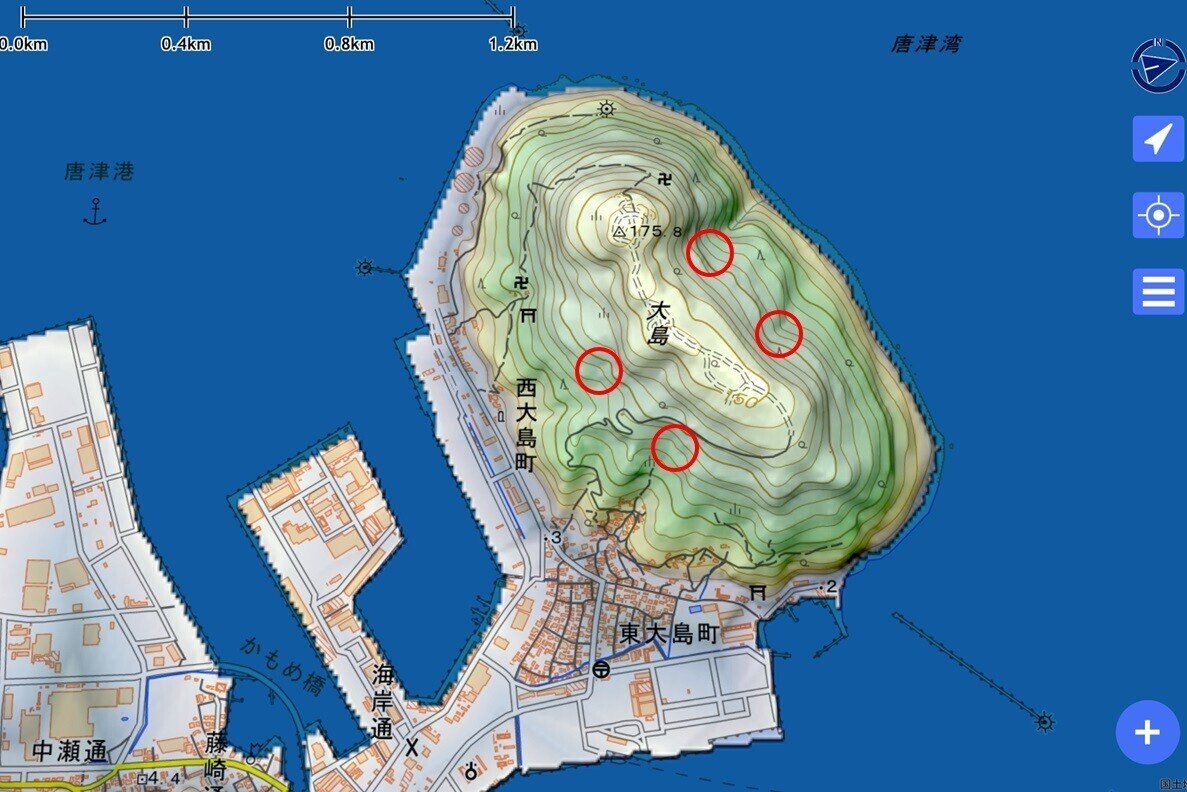

大島はコチラ。

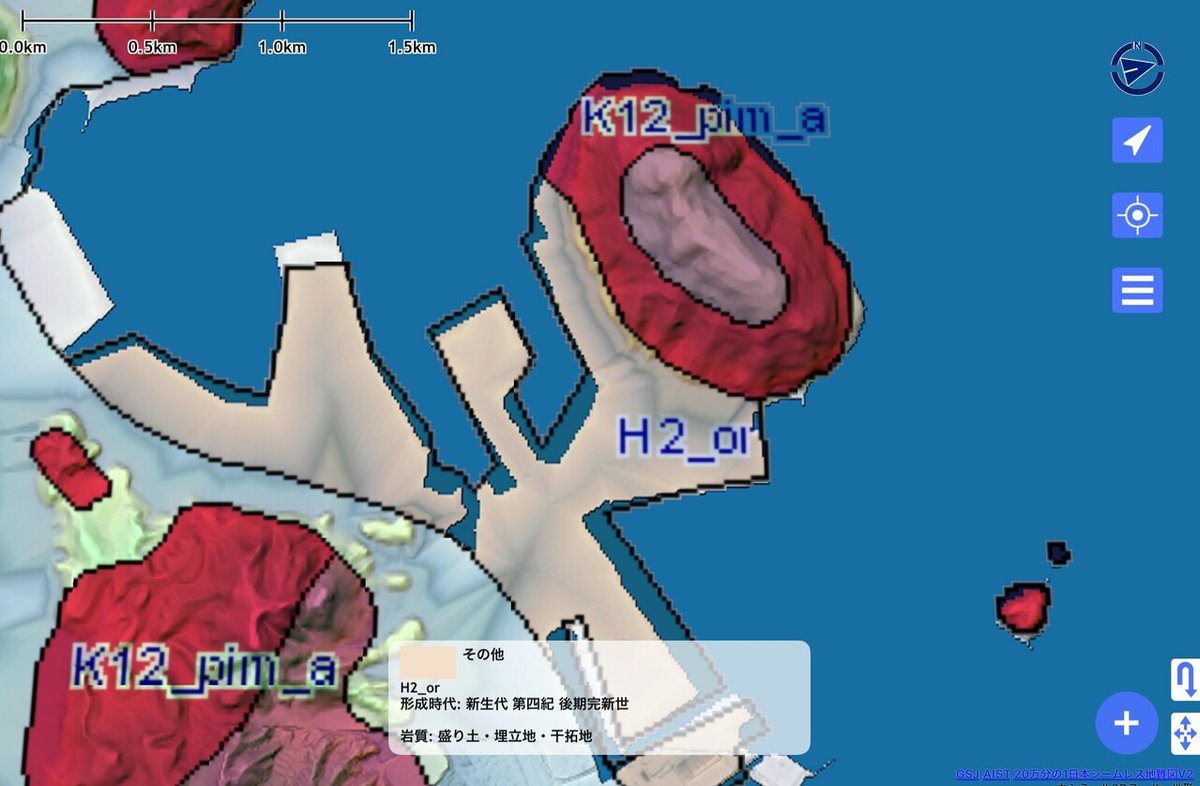

高島と違い、この平坦地は埋立地(薄茶色)でした。

昔、大島は離島でしたが、その時も人は住んでいたようです。なんと縄文時代の石器や土器も見つかっているのだとか。

そこで高齢者の方々は「離島だけど湧き水があるから人が住めたんだろうね」とおっしゃっていました。

なるほど!やはり湧水があったのか。

大島に湧水があるなら、当然、高島にもあると考えるのが妥当です。

え?なぜかって?

それは「地質が同じだから」です。

順を追って説明しましょう。

大島の地形を見る

湧水があるということは、その場所は少しずつ地質が風化し、崩れていきます。つまり地形を見れば湧水箇所が推定できます。

だいたい、こんな感じ?

で、地質図をかぶせてみます。

お!ドンピシャです!!

そう、玄武岩の底面付近から水が湧いてると考えられます。

なぜ玄武岩?

では玄武岩の底面から水が湧くメカニズムを考えてみましょう。

落書きみたいな絵ですみません(;^_^A

現地を見たわけではないので、あくまで推定です。

玄武岩溶岩ですので、まずこんな構造になってると考えられます。

①:山頂が平坦なので火山灰が降り積もり、植物が生えて土壌ができます。

②:溶岩の上下は、空気と地面に接して冷えて固まります。しかし内部はドロドロで流れるので、それに引っ張られてバキバキに割れます。これをクリンカーと呼びます。(浅間の鬼押し出し溶岩が好例です)

③:溶岩内部はややゆっくり冷え、柱状節理(縦の割れ目)ができます。

④:下部の地面との接触面は溶岩の流れでゴリゴリ擦られるので、粉(細かい粒子→粘土)になります。

ここに雨が降ると、「土壌→上部クリンカー→柱状節理→下部クリンカー」と徐々に雨水が浸透します。

そして底面が粘土であるため、水は下へ浸透できず下部クリンカー層内にたまり、横方向へ移動し地表へ湧出します。

高島にも山頂に玄武岩溶岩があるため、その底面に湧水があると考えられるのです!!

溶岩内をゆっくり浸透して濾過されてますし、さぞ美味しい水でしょう。

高島の空中写真3Dです。

いやぁ、かわいい島です♫

是非、行ってみたいですね。

以上、お読みいただき、ありがとうございました。