岐阜にも大規模火砕流:南東部山間地域【都道府県シリーズvol.18岐阜県part1】

岐阜県のプロローグでは地形的特徴から12の地域に区分しました(※私個人の見解です)。

今回は南東部山間地域の地形と地質についてお話しします。

場所の確認

まずは場所を確認しましょう。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

南東部山間地域は上図の⑥になります。

図で示した市町村のうち、水色で着色した範囲がこの地域に該当します。

地形を見る

では早速、行ってみましょう!

南西の平野が濃尾平野です。

画像の真ん中あたりの山地と深く刻まれた谷が気になります。

また北西ー南東方向と北東ー南西方向のラインが目立ちますね。

コレです。何かしら地質的なものが背景にありそうな予感!

地質を見る

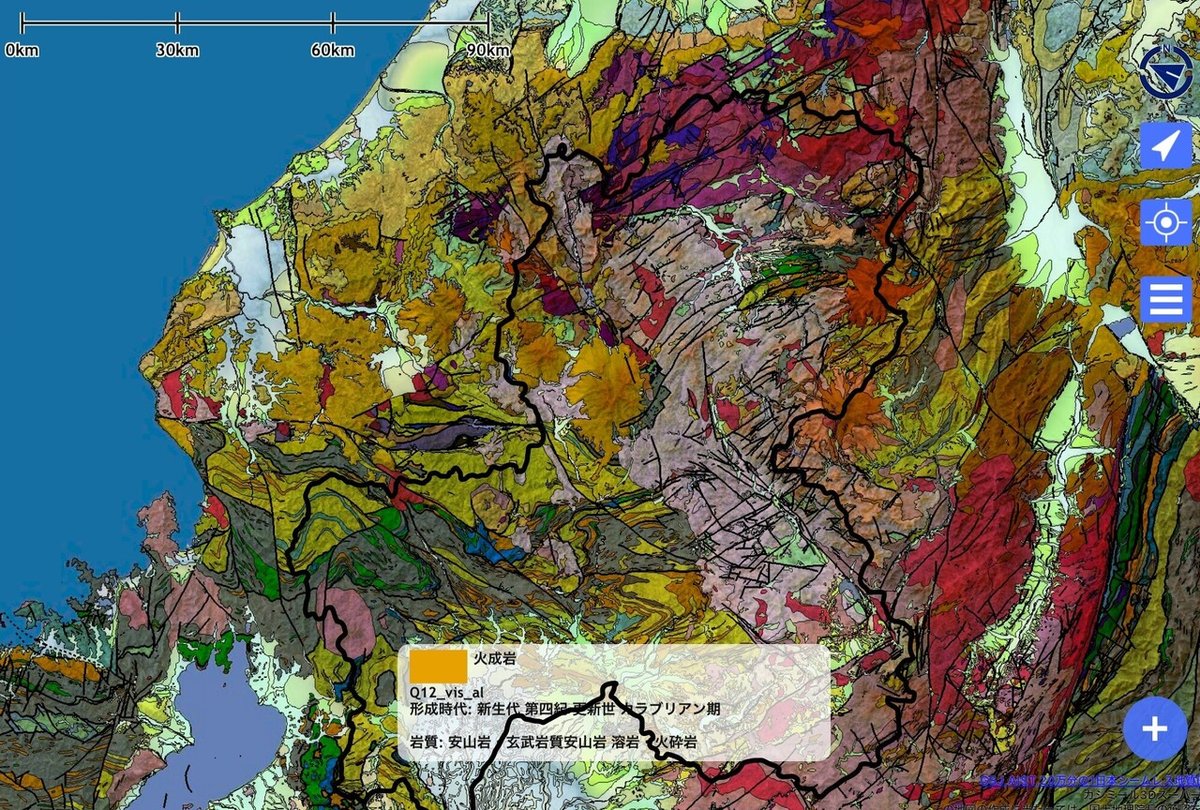

シームレス地質図に⑥地域範囲をかぶせたものを見てみましょう。

随分と断層(黒線)が目立ちますね。

今度は地形図と見比べてみましょう。

先ほど話した"ライン"はどうやら断層が原因だったようです。

アップで見てみましょう。

1条の断層がズバッと続くと言うよりも、いくつかの断層が連なっています。それにしても、北部は網目状に発達する断層群が目立ちますね。

大地の成り立ち

多種多様な地質がありますので、時代ごとの変遷を見ていくと分かりやすいかと思います。

(1)古生代石炭紀~中生代白亜紀前期

約3億5800万年~1億2500万年前の付加体(混在岩、砂岩、チャート等)がこの地域の土台です。

この時代の日本はユーラシア大陸の一部でした。

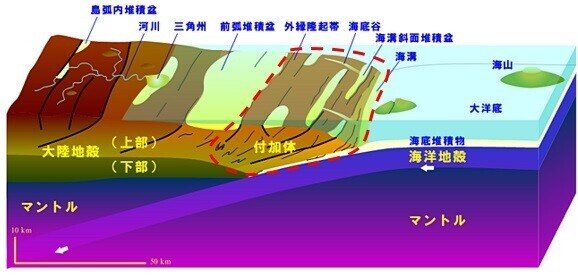

この時に海洋プレートと一緒に沈み込めなかった海の堆積物やプレートの一部が大陸のヘリにペタペタとくっつきます。これが付加体です。

付加体の模式図:産業総合研究所より(筆者一部加筆)

赤で囲った範囲が(1)の地質です。赤丸のようにチャート(オレンジ)があちこちに島状に分布しています。

チャートは硬いので山として残り、その周囲の低い場所に新しい地質が堆積して(1)の地質を覆い隠しています。

(2)中生代白亜紀後期(約8300万年~6600万年前)

(1)の付加体が形成されてから約4000万年後、大規模火山活動が起こります。

赤で囲った範囲のうち、北側に見える薄いピンク色は大規模火砕流堆積物で大部分は硬質な溶結凝灰岩です。

またピンク色、濃いピンク色は地下深くでゆっくり冷えた花崗岩類。

また北側の薄ピンクの中の薄い緑色は同時代の河川や湖など陸上の堆積物です。

そしてこの大規模火砕流堆積物は⑥地域だけではなく岐阜県の北の方まで広く分布しています。

阿蘇4火砕流ほどではないにしても、かなり大きな噴火だったようです。

かなり目立つ地層ということもあり濃尾流紋岩と名付けられています。

(3)新生代新第三紀中新世~鮮新世(約1600万年~258万年前)

(2)の火山活動から約5000万年後、日本が大陸から離れて今の位置まで移動します。この時の火山活動による火砕流堆積物や、海や河川に溜まった泥岩・砂岩・礫岩が形成されました。

赤で囲った範囲内の薄いベージュや薄い青灰色、黄色などで、古い地質(付加体のチャートや花崗岩類)の周囲に分布しています。

(4):新生代第四紀更新世~現代(約180万年前~現代)

さらに約100万年が経過して日本列島がほぼ現在のかたちになります。

この時代は赤丸の灰色の場所で火山活動があり、玄武岩溶岩が噴出しています。またアチコチに点在している薄~い水色や緑色は段丘堆積物や、現在の河川堆積物です。

今回はザックリした説明でしたが、次回以降では地域を絞ってもう少し詳しい話が出来ればと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

この地域の記事はコチラ👇