海が5回も行ったり来たり??:中央部平地~中山間地域【都道府県シリーズvol.9東京都part1】

プロローグでは、東京都は地形的な特徴で4か所に分けられるとお話ししました(あくまで私個人の見解です)。

今回は東京都のほぼ中央部に広がる平地~中山間地域についてお話ししていきたいと思います。

下図の②になります。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

真っ平な広い台地と広い谷地形

ではさっそく地形を見てみましょう。

ほぼほぼ平坦な地形ですね。

もう少しアップにしてみましょう。

真ん中~北の大部分が平坦な地形が多く、東の平野(青着色の①地域)より一段標高が高い台地状の地形に見えます。

一方、北の一部と南部はやや標高の高い山地があり、起伏の多い地形です。

どんな地質?

ではどんな地質が広がっているのか?見てみましょう。

まずはスーパー地形アプリ上でシームレス地質図V2をかぶせてみます。

緑色で着色された地質が広範囲に広がっていますね。

20万分の1地質図幅「東京」:地質調査所より

こちらの方が色分けが細かいですね。

本当は都道府県境を入れたかったのですが線が薄すぎて道路や鉄道の線も多くて見当たらないので断念しました(;^_^A

画像の真ん中を中心とした左右に細長い地域が東京です。

だいたいの範囲を図示してみました。

赤がノッペリした台地、青が起伏の多い地形です。

これらの間には多摩川が流れています。

北東側が武蔵野台地、南西側が多摩丘陵と呼ばれています。

〇武蔵野台地の地質

ではまず武蔵野台地の地質について詳しく見ていきます。

オレンジや緑、黄色、青などの地層が図示されており、これらは第四紀更新世の後期(約10万年前~1万年前)の海や河川の堆積物(泥・砂・礫)や火山灰層です。

そしてこの範囲は青梅市(図の左上)より上流の河川から運ばれた土砂がたまった大きな扇状地になっています。(※この扇状地については別記事でお話しします)

〇多摩丘陵の地質

武蔵野台地が平坦な地形が目立つのに対し、多摩川を挟んだ南側は起伏の激しい丘陵地帯です。

しかし武蔵野台地と地層はあまり違いはありません。

武蔵野台地の地層より少し下(古い)地層で、時代は第四紀更新世の前期(約250万年前~100万年前)の海や河川の堆積物や火山灰層です。

この地域も以前は武蔵野台地のように段丘状で台地だったらしいのですが、浸食で削られて、新しい地層がなくなって少し古い地層が地上に出ているようです。

海が行ったり来たり?

そう。この地域の地層は「海や河川」の堆積物だとお話ししました。

つまり海だった時もあれば、陸地だった時もあったということです。

そして何と、5回も海進があったらしいのです!

海進とは、海の水位が上がって今よりも陸地まで海が入り込んでいた時のことを言います。

なぜ海の水位が上がったり下がったりするか?おそらく分かる人も多いかと思います。

なぜか?

それは今世界中で心配されている環境問題と関係あるからです。

そう。南極など陸域の氷が融けて海の水が増えるから。

実は更新世は氷河時代です。

でもずっと極寒だったわけではなく、たまに暖かくなる時がありました(縄文時代も今より温暖だった)。

寒い暖かいを何度も繰り返したため、海が行ったり来たりしていた訳です。

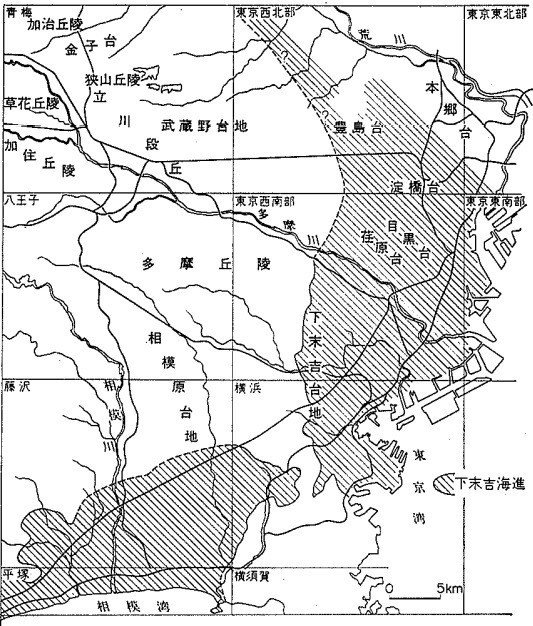

岡ほか1984より

上の図は約12万5000年前の海進時期(下末吉海進)の海(斜線)です。

こんなにも内陸に海が入り込んでいたんですね!

今回は以上となります。

お読みいただき、ありがとうございました。

この地域の記事はコチラ👇

参考文献

坂本 了・酒井 彰・秦 光男・宇野沢 昭・岡 重文・広島俊男・駒沢正夫・村田泰章(1987)20万分の1地質図幅「東京」、地質調査所.

岡 重文・菊地隆男・桂島 茂(1984) 東京西南部地域の地質 . 地域地質研究報告(5 万分の1 図幅),地質調査所,148 p.