ユージン・オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団 / ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」(1955年録音)

レオポルド・ストコフスキーの後を受けてフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督を務めたユージン・オーマンディによる演奏。これもモノラル録音ですが、すぐれた演奏です。

ユージン・オーマンディ

ユージン・オーマンディ(1899.11.18~1985.3.12 ユージン・オーマンディ - Wikipedia)はハンガリー出身のアメリカ人指揮者。

前任者レオポルド・ストコフスキーの後を受け、1938年から1980年まで42年にわたってフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督を務めた。ストコフスキーの鍛え上げたアンサンブルはそのままに、さらにそれに磨きをかけ、「オーマンディー・トーン」と賞される美しい音色を完成させた。

録音に関しては、最初期の集音ラッパによるアコースティック録音、マイクロフォンによる電気録音、ステレオ録音、デジタル録音(現行の方式)と、すべての技術で録音を残している希有な人。有名な指揮者ではこの人だけなのではないか?(カラヤンはアコースティック録音は体験していない)

レパートリーはバロックから現代音楽まで幅広く、CBSコロンビアとRCAに多くの録音を残している。他の指揮者が取りあげないような「クリスマス・ソング集」「ポピュラー・クラシック名曲集」などのアルバムも作っている。ただ、日本ではそれが災いして音楽評論家たちからは「キワ物」「ゲテモノ」「派手なだけで中身が全くない」と酷評されることも多かった。70年代にクラシック音楽を聴き始めた若者には、そうした謂われのない偏見に惑わされてしまった人も多いと思われる。

オーマンディ&フィラデルフィア管の「春の祭典」

この演奏は1955年の録音です。ステレオ録音が実用化される2年前です。モノラル録音ですが音質は鮮明です。

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」

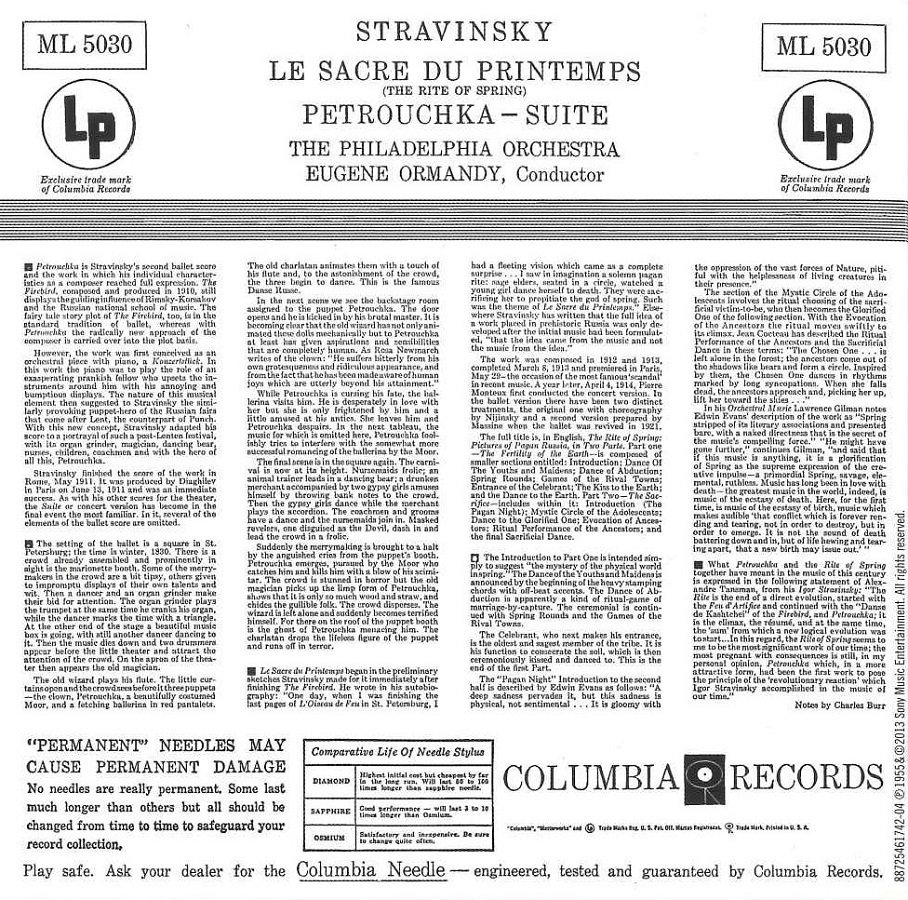

ジャケット画は「春の祭典」ではなく「ペトルーシュカ」を抽象画風に描いたもの

ストコフスキーの「春の祭典」もフィラデルフィア管弦楽団の優秀な能力を生かした演奏でしたが、こちらも同様です。録音が鮮明な分、弦楽器の分厚く美しい音色や管楽器の輝かしい音色を聴くことが出来ます。

ストコフスキーの演奏は一発録りということもあってか鬼気迫る雰囲気でしたが、オーマンディの演奏は悠揚迫らざる雰囲気です。

これがステレオ録音だったならもっと鮮やかに演奏を楽しめたのに・・・・と少し残念に思います。

オーマンディの「春の祭典」はこれが唯一の録音で、ステレオでの再録音はしませんでした。

残念なことをもう一つ

前掲のジャケット写真を見ていただくと分かりますが、LPでの発売時にはストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」組曲も収録されていたようです。同曲も名演とされていますが、このシリーズではなぜかカット。

「春の祭典」初演100周年記念BOXに納められている他の指揮者の演奏では併録されている他の曲も入っているのに、オーマンディ盤だけカットされているのはなぜ?残念です。

ストラヴィンスキーがほめ讃えた演奏

あるクラシック音楽雑誌で読んだのですが、ストラヴィンスキーは3人の指揮者による「春の祭典」を取りあげて、ピエール・ブーレーズの演奏を酷評し、オーマンディの演奏を絶賛していたそうです(他のもう一人の指揮者は誰だったか忘れました カラヤンではなかった)。

ストラヴィンスキーは「音楽は即物的でなければならない 感情をこめてはならない」という言葉を残しており、このオーマンディの演奏がストラヴィンスキーの心に響いた演奏だったのですね

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」

ジャケット裏

次回予告 イーゴリ・ストラヴィンスキー&コロンビア交響楽団 / ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」(1960年録音)

作曲者ストラヴィンスキー自身によるステレオ録音です。「音楽は即物的でなければならない 感情をこめてはならない」との言葉を残したストラヴィンスキーが、自身がタクトをとって自作を指揮したとき、どんな演奏をしたのか・・・・