アンタル・ドラティ&デトロイト交響楽団 / ストラヴィンスキー:春の祭典

私に「春の祭典」のおもしろさを開眼させてくれた演奏。世評はそんなに高くないようですが、個人的にこれは名盤と思います。

アンタル・ドラティ

アンタル・ドラティ(1906.4.9~1988.11.13 アンタル・ドラティ - Wikipedia)はハンガリーの指揮者、作曲家。オーケストラの名トレーナーとして評価が高く、彼が音楽監督を務めた間に世界的な水準を取り戻したり、楽員のモラルを向上させたオーケストラは多い。オーケストラ・フンガリカとともに制作したハイドンの交響曲全集は、録音史上の偉業として知られる。また、バレエ音楽の指揮にも長じていた。

ドラティ&デトロイト響の「春の祭典」

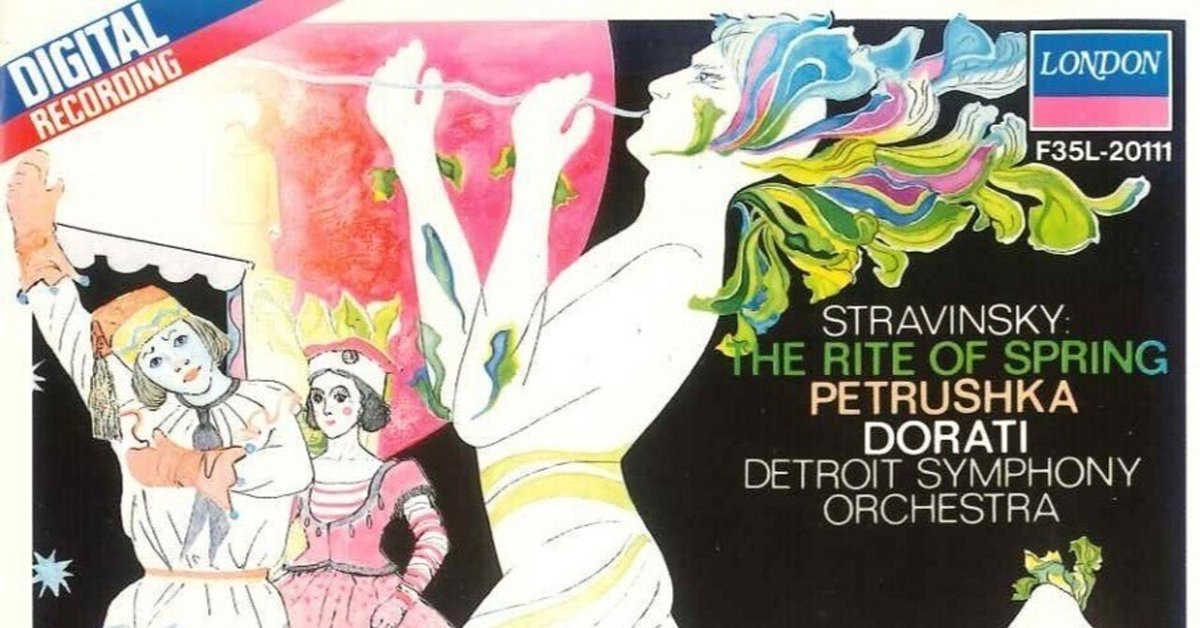

日本盤CDのジャケット

ドラティ&デトロイト響の「春の祭典」を聴いたのは、大学1年の春休みだったと思います。クラシック音楽誌で推薦されている「春の祭典」の名盤をいくつか聴いてみても、どこがよいのかさっぱり分からず、「名曲なんだろうけど、自分の趣味には合わないな」との評価を下しかけていたときでした。

初めて買ったのはLPレコードでしたが、このジャケット・デザインに惹かれて買ったのを覚えています。

「この演奏を聴いてダメなら、春の祭典は趣味に合わないのだろう」と考えていました。ところが・・・・

弦楽器・管楽器のエッジの効いた響き。鋭いリズムで打ち込まれる打楽器群。聴いていて自然に体が揺れてくるような弾むリズム感。巧みな場面転換の妙。これはいい・・・・

「名曲なのだろうけど自分にとって苦手な曲」から「好きな曲ベスト10には確実に入る曲」へとコペルニクス的転換をした瞬間でした。

聴き終えて、ドラティの指揮するストラヴィンスキーの他の曲も聴きたくなり「ペトルーシュカ」や「火の鳥」も買い求めました。

そして、「ペトルーシュカ」も「火の鳥」も期待に違わぬ名演でした。

この演奏が成功した理由を考えてみました。3つの要因があったのではと思います。

1.録音がよい

制作したレコード会社はイギリスのデッカ・ロンドン。録音がよいことで知られるレーベルです。それまで聴いてきたレコードと違って、オーケストラの細かい音までよく聞き取れました。

2.機能性抜群のオーケストラ

演奏していたのはドラティの訓練でレベルを向上させたデトロイト交響楽団。もてる実力をフルに発揮させていました。

3.ドラティの音楽づくり

前項のドラティの紹介で、彼はバレエ音楽を得意としていたことを書きました。「春の祭典」はもともとはバレエ上演のために書かれた音楽。ドラティの音楽づくりは、そこを的確に押さえていたのです。

アメリカ盤CDのジャケット

絶対に日本盤CDの方がデザインセンスがよい!

あるクラシック曲との出会いについて

何でもそうだと思うのですが、「出会い」というのは大事です。

私がこの演奏と出会わなかったら、「春の祭典」のよさに気付くのはもっと遅くなっていたでしょう。

ことによったら、私にとっての「春の祭典」は「名曲かもしれないけど、自分には合わない曲」「つまんない曲」として終わっていたかもしれません。運命の出会いに感謝です。

次回予告 ヨーゼフ・カイルベルト&バンベルク交響楽団 / モーツァルト:交響曲第36番「リンツ」

ドラティ&デトロイト響の「春の祭典」のように、私にその曲の開眼をさせてくれた演奏をもう一つ紹介します。