②律令国家の形成2-3

2.律令国家の成立

律令法と統治機構

文武天皇の701(大宝元)年、刑部親王や藤原不比等らの手によって大宝律令が完成し、律令政治の仕組みもほぼ整った❶。

❶大宝律令の完成後、718(養老2)年、藤原不比等らによって養老律令が作られたが、内容的には大きな変化はなかった。大宝律令に代わって養老律令が施行されるのは、757年である。大宝律令は現存しないが、部分的には復原されている。養老律令の内、令はその大部分が知られるが、律は一部が伝わっているだけである。

日本の律令は唐の律令を手本としたもので、律はほとんど唐の仕組みのものと同じであるが、令は日本の実情を考慮を考慮して、それに適した形に作られている。律は、刑法にあたり、令は行政組織や人民の租税・労役、官史の服務規定など、国家統治に必要な様々な条項を規定している。律令は長くその後の日本の政治に影響を与えた。

律令で定められた統治組織は、中央に神々の祭りを司る神祇官と一般政務を司る太政官の二官があり、太政官の元には八省❷があって、それぞれ政務を分担した。

❷八省の下には、さらに多数の官庁があって、職務を分担した。これら中央・地方の諸官庁には、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等官と多くの下級官人とが置かれた。

国政の運営は太政大臣・左大臣・右大臣・大納言などからなる太政官の公卿の合議によって進められ、有力な豪族がその地位についた。一方、全国は畿内・七道の行政区に分かれ、その下に国・郡・里(のち郷と改称)が設けられ、役人としてそれぞれ国司・郡司・里長が置かれた。国司は中央の貴族が一定の任期で派遣され、郡司は元の国造など在地の豪族から任命され、国司に協力して、地方の政治にあたった❸。

❸地方の豪族は中央の政府に対して従属的な地位にあったが、班田収授の実施や租税・労役の徴発など律令制の実施には、彼らの農民に対する実質的な支配力に負うところが大きかった。

なお、特殊な地域を司るものとして、京には左・右京職、難波には摂津職、外交・国防上の要地である九州には太宰府がそれぞれ置かれた。

これら中央・地方の諸官庁に勤務する役人には位階が与えられ、位階に応じた官職に任命された(官位相当の制)。役人には、位階・官職に応じて封戸・田地・禄などが与えられたほか、調・庸・雑徭などの負担が免除された。ことに上級の役人には大きな経済的・身分的特権があり❹、それらの地位は、改心以前からの中央の大豪族が占めた。彼らは律令制度のもとで、その地位をより確かなものとし、安定した生活と高度な文化を享受する貴族となっていった。

❹五位以上の貴族の子(三位以上は孫も)は、父や祖父の位階に応じて一定の位階を与えられ、それに相当する官職に任命された。これを蔭位の制と言う。刑罰についてもわ貴族や官吏は、重い罪でない限り実刑を科せられず、免職や罰金で済む特権もあった。

一方、司法制度も整えられた。刑罰としては、笞・杖・徒・流・死の五刑があったが、国家的・社会的秩序を保持するため、国家・天皇・尊属に対する罪は特に重いものとされた❺。

❺天皇に対する謀反や尊属に対する不幸などを八虐といい、八虐を犯した場合は優位者でも罪を減免されないのが原則であった。

班田収授法と農民

政府は、人民を戸籍・計帳❷に登録させ、これを50戸❸ずつの里に組織することによって、律令政治を末端にまで浸透させる仕組みをとった。

❻計帳は調・庸を取り立てるための台帳で毎年作られた。

❼戸は、人民支配のための単位で、口分田は戸主を通じて一括支給され、租税も戸主がまとめて納める仕組みであった。1戸の成員は普通25人くらいで、奈良時代には、一時、戸(郷戸)の下に直系親を中心とする10人前後の小家族からなる房戸が設けられた。

戸籍は6年ごとに作られ、それに基づいて6歳以上の男女に一定額の口分田が与えられた❽。

❽男子が2段(1段=360=約11.7a)、女子がその3分の2、私有の奴婢(家人・私奴婢)は良民男子のそれぞれ3分の1とされているが、実際は土地の広狭があり、班給される田地には差があった。

家屋やその周りの土地は私有を認められたが、口分田は販売を禁止され、死者の田は6年ごとの班年を待って収公された。これを班田収授法という。班田収授法は、豪族による土地・農民の支配を防ぎ、それらを国家の支配下に置くことによって、徴税の対象を確保すること図ったものであった❺。

❺田地には口分田の他に、官人に支給される位田・職田など、各種のものがあった。

田地は、班田の便宜のため、国家の手で整然と区画された。これを条里制と言う。

田地は6町四方に区画され、一辺を条、他辺を里と呼び、田地の所在を何条何里何坪で示された。

太政大臣は、正一位か従一位。左右大臣は、正二位か従二位。大納言は、正三位。太宰師は、従三位。

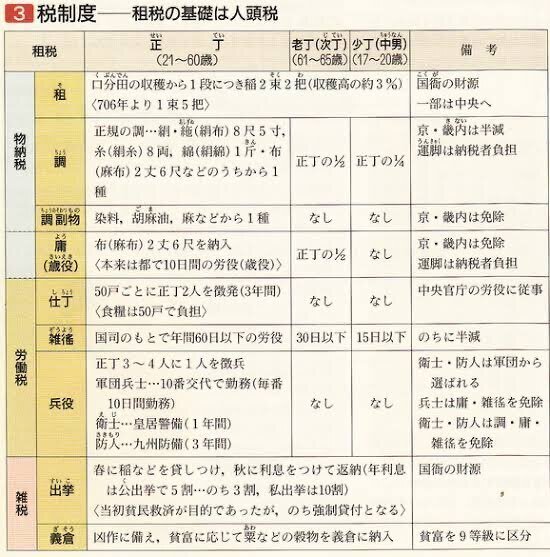

農民は班田収授法によって最低限の生活を保障されたが、他面、国家に対して租・調・庸・雑徭などの重い負担を負っていた。租は口分田などの収穫から3%程度の稲を納めるもので、地方の国々に蓄えられ、その国の経費に充てられた。調・庸は絹・布・系などを納めるもので、主に成年男子に課せられ、農民の手で都に運ばれ、中央政府の財源になった。雑徭は、国司の命令によって、日数を限って国内の水利土木工事や国衙の雑用などに奉仕する労役であった。

この他、凶作に備えて粟を納める義倉や春に国家が稲を貸付、秋に利息と共に徴収する水挙の制度があった。水挙は、本来農民の生活を維持していくために地方の村落で豪族などの有力者によって行われてきたものであったが(私水挙)、律令制の下では国家に対する租税の一種ともなり(公水挙)、出挙の利息(利稲)❻は、国家の重要な財源とされるようになった。

❻令では、公出挙の利稲は5割、私出挙ら10割以下と定められていた。

兵役は、成年の男子3〜4人に1人の割合で兵士が徴発された。兵士は諸国に置かれ軍団で訓練を受け、一部は京都へ上って宮城や京内を警備する衛士となり、また九州北部の沿岸を守る防人となった。防人に当てられたのは、主に東国の農民であった。兵士は、武装や食料などを負担しなければならなかったから、庸・雑徭などを免除されていても、その負担は非常に重かった。また戸にとっても、兵士を出すことは、その家の働き手を取られることになり、大きな痛手であった。

当時の身分制度を見ると人々は良民と賎民とに分けられ、賎民には陵戸・官戸・公奴婢(官奴婢)・家人・私奴婢の5種(五色の賎)があり、この内、陵戸・官戸・公奴婢は官有、家人・私奴婢は民間の所有であった❼。賎民の数は全人口の数%であったと思われるが、中央の大寺院や地方の有力な豪族の中には数十人から数百人もの奴婢を所有するものもあった。

❼この他特殊な身分としては、朝廷の諸官司に隷属する技能者として、品部・雑戸なあった。律令の身分制度は平安時代に入って崩れ、10世紀初めには奴婢は廃止された。