メッシュワークの学び #9(総括レポート)

ふたつの「まつり」

どうやら私はこの半年間、ふたつの「まつり」を体験したようだ。

一つは、半年間の学び。少しだけ日常から距離を置き、しかし扱うテーマは日常に溢れていて、セッションと面談の度に少しずつ、アップデートされていく体験であった。俯瞰して見えるもの、その場に分け入ってその地に立ったからこそ感じ取れることに向き合う。時間と共に流れていく営みを《一時停止》することで、立ち上がってくる《何か》を観る。この半年間は常に、その繰り返しであったと今振り返っている。

そしてもう一つは、その半年間の学びの総決算として、最終日に《展示する》という行為。学園祭や地域の祭りの類では、事あるごとに「どうすれば手を抜けるか」しか考えてこなかった私にとって、この展示会という「まつり」は、逃げ場のない、そして打ち込めば打ち込むほど「何をしているんだろう」と心が揺さぶられる、そして私自身の内面に切り込まれていく、そんなかき回されるような「まつり」であった。

祭りとは本来、神様を祀るところから来ているとある。しかし私のそれに、祀る神はいない。いつも目の前に立ち現れたのは、神ではなく人間たちであり、その根幹として存在し続けたのは、ワタシという存在、ワタシという人間性そのものであった。

このふたつの「まつり」を終えて、今の心境はと言うと、あの熱気、活気、志とは何だったのかと、例えれば縁側で青空を見上げながら、煙草をふかしているような感じだろうか。日を追うごとに、確かにあの熱が、私にとっての重大な、けれど過去の歴史の1ページになりつつある。

しかしただ茫然とした抜け殻を晒しているわけではなく、また過去の遺物として引き出しにしまい込まれるわけでもなく、今こうして流れ続ける喧騒の日常の中に、このふたつの「まつり」は確かに息づいている。あの興奮を冷静に捉え、日常に宿す毎瞬の視座に活かされている。決して、「あとの祭り」ではなかった。祭りと日常、ハレとケの往来が、この半年間の学びと、展示会の興奮を、繋いでくれている。

不合理な組織に一石を投じたい

組織に根付くゴシップや空気と言ったものの正体とは何なのか。およそ不合理な力学はどういうプロセスを経て起こり出すのか。この問いは、メッシュワークゼミに入る前の一大関心事だった。今もそれは変わっておらず、個々で向き合えばエネルギッシュなのに、なぜ集団や組織になると別の顔をのぞかせるのか。また、個々であれば理解を示すのに、なぜ集団を形成すると「理解できない」ような態度を人間は選択するのか。

HRの仕事に従事する私にとって、日頃企業組織の中で講じる教育研修や評価制度の構築、また人材採用といったタスクの整合性は、しかしながら気の遠くなるような根回しや、過去から引き継がれた妙な風土による不合理性こそ大きな影響力を擡(もた)げている現実との、まさに折り合いのつかない様を余計に露呈した。苦しくもなり、それが現実だよと達観もし、涼しい顔を造りながらも、どこか《そうじゃない》と呟いている私自身へのみじめな思いがあった。そんな実情に一石 を投じたいというのが、当初の願いだった。

メッシュワークゼミの真価本領

メッシュワークという言葉を、いつかの説明会で比嘉さんは「蛇行しながら他の線と交わり、結び目をつくり、無限に伸びゆく線」と表現されていた。事実、他の線(ゼミ生)と交わり、結び目(幾多の不意な出来事)をつくり、その線は私の中で無限に伸び行く予感を生み出し続けた。

モノのしまわれ方にフォーカスしたあぐりさんのアイデア、隣に住むじっじの生き様を切り抜こうとしたねぎやんの熱さ、自分自身の転職から離職までを赤裸々に記載し続けた小川さんのコミット力、居心地というテーマで温泉とカフェを相関付けたSGWさんの描写力、シェアハウスでの事件や出来事を追いかけたいっちーさんの土着的な関わり方、ベトナム人とのかかわりから自身に向き合い続けたえみさんの胆力…。それらのおよそ自分自身では想像もできない視座と展開は、ゼミを重ねるごとに、また途中でやり取りしてきたディスコードの中で驚きを増やしていった。

人それぞれに環世界が存在する、そのことをこれ以上ない《他の線》が、私を突き動かしてきた。比べるものではないけれど、それは確かに面白そうだと、順調に積読も増えていった。

展示会の三日間、実際にシェアハウスにお世話になった際も、そのインパクトは凄かった。生活様式の違い、求めるものの違いが、こうも別世界を、しかも同じ日本国内で、創り上げていくのかという《まだ見ぬ世界の広さ》に気づかせてもらった壮大な三日間だった。

参与観察の難しさと、もどかしさ

私が展示のテーマとしたのは、17年前に自ら立ち上げた草ソフトボールチームの、ベンチの中だった。個性豊かな選手たちが奏でるベンチでの声、音、仕草は、一大関心事であった「組織の空気」というものを構成する重要なファクトであり素材であると思い始めていた。

職場を扱うと色々と制約も生まれ、それっぽいことが無意識のうちに作用しそうでやや心躍る題材ではなかった。最も自然体で、そして何より私自身が最も関心を示す場こそ、フィールドに相応しいのではと考えていた。そのターゲットを草ソフトボールチームに決めるのに、そう時間はかからなかった。

ここで感じる空気というものを、生まれ出す言葉の意味と、そこに秘められた意図を明らかにしていきたい。

試合の様子を撮影し、所々メモを取る。私も選手兼監督として参与観察のど真ん中にいる。時に集中できない、試合に意識が振り切ったかと思えば、違う、ココはリサーチの場だと頭を振った。

優勝がかかった瞬間こそ、メタを心がけた。しかし純粋なメタになれない、これはもう感情の揺れとしてはどうしようもない。人間として《降参する》事の大切さを、所々で感じながらこの場にいた。

色んなことが皿回しのように進んでいった。試合前のメモ書きを後で振り返ると、思い出すことが多かった。それだけ人間は、メモを取らないと忘れていく生き物であることを思い知った。

ただメモを取る、これだけのことではあるが、私にとって書き残すことの意義に触れた半年間でもあった。

辿り着けなかった目黒。

知れば知るほどわからなくなる奇妙な体験

9月末、初の対面、オフラインでの目黒フィールドワーク当日、胸躍らせて向かった京都駅で台風のため足止めを食らい、私だけが地元をフィールドワークした体験も、まさに不意な出来事という《結び目》として今思えばふさわしいイベントだった。

京都駅でのチケット払い戻し時に急遽実施した目の前のお客さんのフィールドワーク(単に盗み聞ぎだが)も、今となっては《ここから始まったのか》と思える妙な体験であり、その最初のフィールドワークがまさかこんな場所で始まるという偶発性にも出逢った。

思い通りにいかないことこそ、その場で起こるリアリティであることを、帰路の電車で自分に言い聞かせていた。こういう体験も、メッシュワークなんだと、妙に納得もしていた。

セッションの中で思い続けていたことは、「知れば知るほど、私の《知っている》の危うさに出逢う」という一種のジレンマだった。理解していく、分かっていくことが学びのプロセスだと思っていた。しかしそれは、《納得解》というものを私なりに捉えたいとするエゴでもあった。確かにそのエゴが探究心を育むことに異論はない。しかしここで体感しているもの、例えば私の研究対象としてあげている草ソフトボールのベンチという場所で展開される出来事の関連性や関係性に、何の法則も見いだせない時、「これは無意味であった」と早々に結論付けていた私の左脳的対応力とは一線を画す、云わば「それも一つの現象でありデータである」という視座を与えられた時の衝撃であり、また『コ・デザイン』の上平氏からレクチャーを受けた《展示するということの幅広さ》に唖然としたあの脱帽具合であり、そのどれもが、日常にある「1+1=2」のようなロジックとは縁遠い、けれどこれは《とても大切なことをしている気がする》と思わせる妙な確信という、相容れないもの同士が仲良くそれこそベンチに座しているような、そんなことを今私は必死にもがいてトライしているという強烈な現実であった。

メッシュワークという言葉の意図が、少しずつ自分の中に入り始めていて、それは《わかった、できた》という入り方ではなく、《わからんことって、おもしろい》がぬるぬると自身の臓をえぐっていくような、そんな感覚があった。

今見えている当たり前が、もし当たり前でなかったら。また、その当たり前には確かな背景がきっとあるのではないかという見地に立つということを、メッシュワークという場を通じて私は出逢い続けてきた。その象徴的な視座として思ったのが、リサーチしていたベンチの中で展開された、「沈黙」に対する捉え方の変容だった。

沈黙が仕上がっていく

ベンチに流れる沈黙、それは撮影したものを客観視すると、想像以上に長い沈黙がある事がわかった。いわゆる盛り上がっている時間は平均して30秒も満たない。それくらい、何もない時間の多さに驚いた。しかし、実際にその場にいた、参与観察していた私の感覚としては、長い沈黙ではなく、許容できる、テンションは決して下がることがない心地よい沈黙だった。否、むしろそれは《必要な沈黙》であった。そこで得た沈黙への気づきが、こうだった。

「盛り上がっていくということは、沈黙が仕上がっていくということ」

家族団らんの中で起こる沈黙は、まさに自然体の成せるものであり、むしろ何ら気にならない、その沈黙こそが団らんの真っただ中になるだろう。それに近いニュアンス、むしろその《気遣い無用》の沈黙を求めて、私たちはベンチで騒いでいるのかとさえ思えた。

事実その着想は納得がいった。沈黙に浸り続けられる安定を得ながら、盛り上がった出来事を沈黙でもって自身で反芻している。嗚呼、良いチームだ、今日も楽しい日曜日だと、そんな感想はこの沈黙という余白がそれを許しているとしたら。そんな視座は、このメッシュワークがなければ生まれなかった。

見えているものには、見えていない何かがある。小さな気づきかもしれないが、私にとっては大きな出逢いになった。

展示することの葛藤

ベンチの撮影を経て、抽出していったシーン、そして言葉達は、メッシュワークゼミで体得したように、結論ありき、説明ありきではなく、しかしそこに誰もがわかるメッセージとして何があったのかを示し、その場から立ち上がってくるものとは何か、揺さぶられた実態に迫っていくことを目指していった。他方で、迫れば迫るほど、遠ざかるような感覚も同時に得ていた。

私にとって皮肉にも、迫れば迫るほど、ワタシ自身を追い詰めてるような気持にもなっていった。リサーチ対象が私の作ったチームであることもそうだが、見ている視点や着想のどれもが、実はすべて対象者を見ているのではなく、ワタシ自身の価値観やフィルターを見ているのではないか。そう思うと、常に私自身を見続けているのではないかという、今更ながらの気づきだった。

迫れば迫るほど、どこか私の喉元に自ら刃を突き付けるような感覚もあって、時々逃げたくなった。展示の際もどこかで思っていた。葉っぱ一枚でしか隠されていない、ほぼ裸体な自分を晒している気にさえなった。ここで取り上げるチームも、ここで発せられた言葉の一つ一つの選定も、この場で何を得ようとしているかの背景や意図も、全てが私そのものなのだ。だから今思えば、展示に際して、そんなフリップいらないだろと思えるものを、私はせっせと作っていた。云わば一つの防御であったと思う。それは確かに防御の役割を果たしたかもしれないが、同時にそのことで、焦点がぼけた可能性も感じていた。今思えば、その葛藤がそのまま、展示作品に現れていた。

展示初日を終えて、これは変えなければならないと、次の構想を考えていた。見に来られる方の目線を観察していた。下を向いて、冊子に手を伸ばすことは相当なハードルで見づらさを生んでいるのではと仮説を立てた。見せたい気持ちと、恥ずかしい気持ちが交錯する。それでも肝心なことは見やすい配置だとブツブツ囁きながら、朝9時開店と同時に100円ショップに足を運んだ。

目線に来る高さにト書きを置く。そして今回の言葉の抽出、マニュピレーションというものは、制作した冊子以上に台本に模したト書きが重要である。そのことに始めはなぜか気づけず、初日を終えてしみじみと思った。

先回りする「転ばぬ先の杖」は格好良いし理想だが、私にはまだ体験と視座が足りていなかった。「転んだ後の杖」として2日目の朝、レイアウトを大幅に変えた。それこそブリコラージュのような展示に結果的に展開していったことは大きな進化だった。その場に立ってわかること、その重要性にも出逢えた展示会だった。

どうせ裸体を晒すなら、わずかばかりの尊厳、その葉っぱさえも取ればよかったと、今ようやく思えるのである。だからだろうか、展示を終えて帰路につき、新幹線の中でのそれこそ《沈黙》の頃、展示についての改善案やアイデアが止まらなかった。もう終わった、次はないとわかっていて、あふれ出てくる発想の数々。蛇口を閉めても、垂れ流れていた。こういうものか、この悔しさも大きな成果のひとつ、次への布石なんだと、窓を眺め自分に言い聞かせながら苦笑していた。

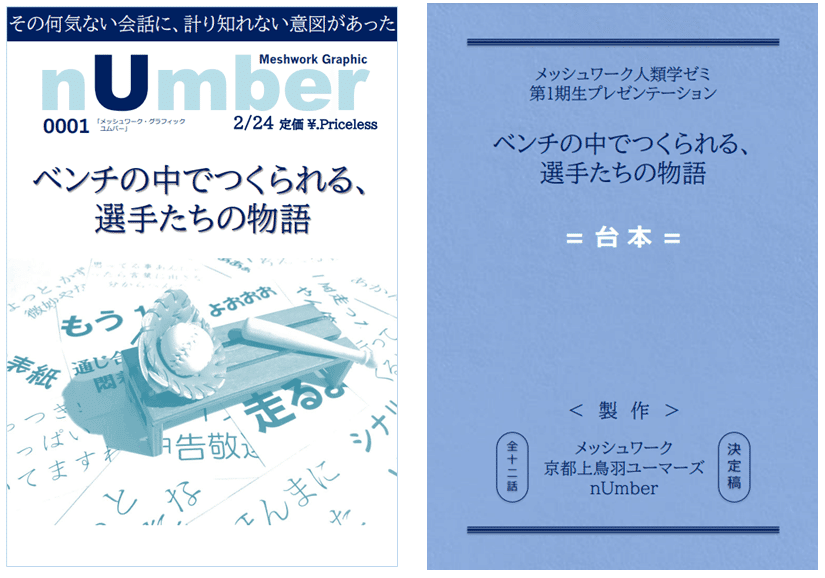

「ベンチの中でつくられる、選手たちの物語」

このタイトルを今改めて俯瞰して見る。この物語はもしかしたら、始まったばかりなのかもしれない。もっともっとおもしろいこと、他にもあったはずだ。そして更に深いところで、もっと見えないところで、幾多の物語は生まれているに違いないという確信もある。今回のベンチの考察を経て、そして半年間の学びを経て、ふたつの「まつり」が私にもたらしたこと。

実は今回作成した冊子(nUmber.001)の最終ページに、ヨハン・ホイジンガ 『ホモ・ルーデンズ』に出てきた言葉、《冒険、チャンス、結果の不確実性、そして緊張が、遊びの心掛けの本質を形づくっている》を模して、このように表現させて頂いた。

やればやるほど、わからなくなる

知れば知るほど、知らないことが現れる

作れば作るほど、完成が遠のいていく

肩は凝り、不安ばかりが積み上がっていく

こういう迷走し続けるプロセスが

生きてるという実感の本質を形作っていた

これは私にとって希望だった。特効薬にひた走り、より早く手に取るものこそ価値があるという直線的な生き方だけでなく、徒歩旅行の道端に咲く花をみて、「キレイだ」とささやける価値に出逢うことができた。ベンチで発せられ、本来は消費されていく言葉達に出逢うことができた。メッシュワークゼミという今までにない可能性に出逢うことができた。台風でせき止められたあの京都駅で、地元の宇治で、会うはずのなかった奇跡に出逢うことができた。背景も個性もまるで違う、非凡なゼミ生の皆さんと出逢うことができた。比嘉さん、水上さん、井潟さんと、人類学という新しい分野を通じて、こんなにもインパクトのある方々に、出逢うことができた。

ベンチで得た言葉達は、確かにその場に生きていて、チームの空気や士気を高めていった。これはこの先も、組織開発の切り口として探求を深めたい。そのことが、遠回りではあるけれど、自分がその場に立脚し、感じ取ったものを源泉にして、実直に向かい続けることは、この先のワタシの生き方そのものを形成していくものと、思うのである。

しりとりがもたらした、もう一つのメッシュワーク

最後に、蛇足と分かっていて、どうしても取り上げたいことがある。些細なことだが、この気づきは絶対に、メッシュワークゼミに参加していなかったら生まれなかったことだからだ。

12月3日に、家族5人でコロナ禍以来のディズニーランドに行った。開門前の大行列に並んでいた。30分ほどの待ち時間、娘、息子、私の3人でしりとりをすることになった。ここでのやり取りがあまりに愉快で、また思いもよらぬ感動的な笑いに包まれた。咄嗟にスマホを取り出し、メモをした。なんだかよく分からないメモだが、参与観察した私なら見ればある程度思い出せる。しかしメモがなかったら、この感動を今ここでもう一度語ることはできなかった。

咄嗟に打ち始めたあの瞬発力は、メッシュワークゼミの賜物だ。その後開門、確かにアトラクションはどれも素晴らしいものだったが、結果的にあのしりとりを超えるものはなかった。

では入場料は無駄だったのか。違う、ディズニーランドで並ぶという場面、その出逢いがなければ、あの開門前の、気の遠くなるような待ち時間がなければ、この感動的なしりとりは生まれていない。たった数分の、けれど、どのアトラクションよりも私の心を揺さぶったあのしりとりは、こうしてメモを取り、取り上げることによって、立ち現れた。そうか、こういうことだったのか、だからデータは重要なのかと、今改めて、思うのである。

<12/3 メモ>

しらとり、昨日の、ら攻撃をうけて、禁止、娘。

自然と、《す》攻撃に。ジュースを必ずいれて、乱打。みなわらう、確かにおもしろい。

突っ込むわたし、ひた走る娘、突っ込んだあとに、強引に《す》で終えて笑う息子。

鶴の恩返しを、鶴の恩返す、でみんな笑う。これが本番かとさえ。

スイカでかでかジュースからでかでかでか、と続き、笑いがまっくすに。

だんだん許可領域増えてくる。ルールが動き、また硬直のなかでおもしろさを見いだしていく工夫。ルールは守るものから楽しむための活用されるものへ。

ちなみに「しらとり」とは、しりとりのことである。急いで打たねば、間に合わない。修正などできようものか。この不完全さもまた、当時の私の焦りようと、何とかこの面白さを捉えまいとした、その必死さが現れていて、愉快だ。こういう価値を、この先も、大切にしたいと思う。この出逢いを繰り返し、今ここに生まれる一つ一つに焦点を当てることは、メッシュワークゼミで学んだ本質的な体感の大切さに立つことができる。この寄り道もまた、メッシュワークの表現する、《蛇行しながら》他の線との《思いもよらぬ交わり》としての、人生の豊かさを噛み締める大きな価値として、私を奮い立たせてくれた。

ただ、反省もある。もっと細かな描写、それぞれの表情、リアクション、どの言葉でどういう反応を示したか、この待ち時間に来る前のイライラや、前日の様子に至る背景までを克明に記載すれば、ソフトボールのベンチの会話を凌駕するほどのデータと気づきを得られたかもしれない。

だからだろうか。ふたつの「まつり」は、今から、はじまろうとしている気がしてならない。組織の空気、ベンチの言葉、その一つひとつは、今日も、そしてこれからも、日常でうごめき、私を揺さぶり続けていく。

了