必要な詰め込み、強制インプットは絶対必要だ!

それではなんちゃって脳科学の洗脳、誤解をいろいろ解いていきましょう!

まずはこれ……。

■知識重視の勉強では、「考える力は育たない」?

正しくは⇒

単純暗記から入るほうが、脳は結局、効率がいい

まずは著者の言葉から……。

世の中には、様々な暗記術、記憶法の本やサイトがあふれています。しかし、本気で勉強しよう、何かを確実に身につけようとする場合には、まずは単純暗記を繰り返すしかないと思っています。つまり、激しい反復練習です。その土台があってこそ、各種の暗記法が役に立つのだと思います。

英単語を何度も何度も書いて覚える、算数の問題を数え切れないくらい解く、100mのインターバル練習をヘトヘトになるまで続ける、ひたすらバットの素振りをする……といった、退屈で時間のかかる作業の積み重ねが、僕たちに自信と安心感を与えてくれます。

「練習は裏切らない」とはよく言ったもので、練習によって得られた自信と安心感こそが、もっとも重要なことだと思うからです。

これは、実感とも合致しますよね。

そもそも判断力などの思考力っていうのは、頭の中に入っているものをいかに正しく、効率的に運用するかです。

もし極端な話、頭の中が空っぽだった場合には判断しようにも判断材料がないので、そもそも判断ができない……。

このnoteでも取り上げている人工知能のひとつである、ディープラーニングですが、これは将棋の過去のすぐれた棋譜を大量に(人間だと何十年もかかるほど)コンピュータに読み込ませることができたから強くなったのです。

判断材料が大量にあればあるほど、正確で素早くそこから最適な判断を引き出すことができる。もし世界にブサメン男子が二人しかいなくて、どっちか結婚相手に今すぐ選べと言われたら、果てしなく悩んでしまうと思います。

そもそも判断するとはゼロから何かを創造することではなく、経験から何かを「引き出す」ことなわけですから、引き出しは多い方がいいし、引き出しの中身には物事がちゃんと詰まっていないとだめなのは明白です。

このことを、もうちょっと別の専門家の記憶論から補ってみましょう。

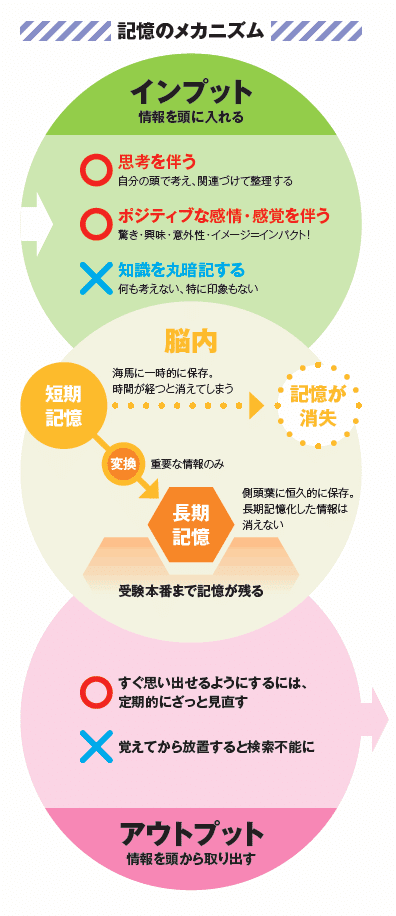

すぐに忘れる短期記憶を長期記憶化して受験まで保持

まずは記憶力について説明しよう。記憶には、「記銘」(覚える)、「保持」(保存する)、「想起」(思い出す)という3段階がある。脳には日々膨大な量の情報が入ってくるが、そのうち脳が重要だと判断した情報のみ記憶として保持される。さらに、記憶には短期記憶と長期記憶がある。短期記憶は脳内の海馬に一時的に保存されるもので、長期記憶に変換されなければ時間が経つと消えてしまう。試験前に一夜漬けで丸暗記した知識を試験後にきれいさっぱり忘れてしまうのは、それが短期記憶の状態だからだ。短期記憶には容量の限界があり、一杯になると先に覚えたものからどんどん忘れていくのだ。

ここにあるように、短期記憶をいったん脳内の海馬に一時的に保存させて、それを長期記憶に変換することでその場限りでない、永続する判断力、どんなときにもブレない長期的に有効な思考=考える力が生まれ、育つわけです。

知識の詰め込み教育は、ディープラーニングでAIが強くなったように、正しい判断力を付けるのに必須のものでした。

他にも、暗記から学習することの大切さをどんな分野においても重視しているのが、著名な精神科医の和田秀樹さんですね。

文系だけど昔からなぜか数学の得意だったみこちゃんですが、暗記だけだとまずいですけど、最初は公式というのは使えるまでちゃんと覚えることは必須です。あの公式なんだったっけな……と毎回何かを参照しているようでは使いこなせるようになることは絶対ありませんと断言できます。

だから、ベストセラーになったこの本ですが……

ちゃんと次の年に(笑)こっちも出ています。

出版年は、アウトプット⇒インプットになっていますが、ぜったいにインプットが先です。何もないところからアウトプットはありえません。そして、くどいようですが、ディープラーニングにように知識はあればあったほうがいい。

これは掛け算の理屈です。

もともと10の知識しかない人が一生懸命判断力を磨いてその判断力が10だとしましょう。10×10で100の脳力ということになります。

でも、もともと100の知識を持っている人が同じ判断力10ポイント分を身に付けたとします。当然100×10=1000の脳力が獲得できます。

そして判断力というのは獲得するのがとても難しく年季のいるものですが、知識の詰め込みはやればできるわけです。

知識の詰め込みを軽視する人が、知識の詰め込みを重視する人とどんどん差がつくのも当たり前、ということになるのは明白でしょう。

というわけで、結論としてはのび太のママは間違っていなかったということです。

詰め込み教育の弊害をテレビで説く教育評論家の先生方がほとんど東大京大や早慶上智大学・大学院卒であることを忘れてしまうと、間違った判断になってしまいます。

彼らは間違いなく、途方もない詰め込み教育を受けたからこそ、「詰め込み教育の弊害」をテレビでぺらぺらしゃべるという特権的地位を獲得したのでした。

まずはインプット優先で頑張ろう!

〜٩(ˊᗜˋ*)و