■試算表や決算書を見なければ、目的地もわからず進んでいることと同じである■

~中小企業向けに、本屋に並んでいる本には書かれない会計・試算表の話をしています~

・試算表や決算書を見ていますか

経営者さんや個人事業主の方はだいたいの方は見ていると答えると思います。

この見ているの意味はもちろん眺めているという意味ではありません。

数字を読み取っていますか、という意味での見ていますかと言うことです。

試算表や決算書というのは、利益を確認することが本質ではありません。

なぜなら利益というのは結果であり、大事なのは今の利益になった理由、今の利益が適正なのか、そして今後キャッシュがどうなっていくかを見ることだからです。

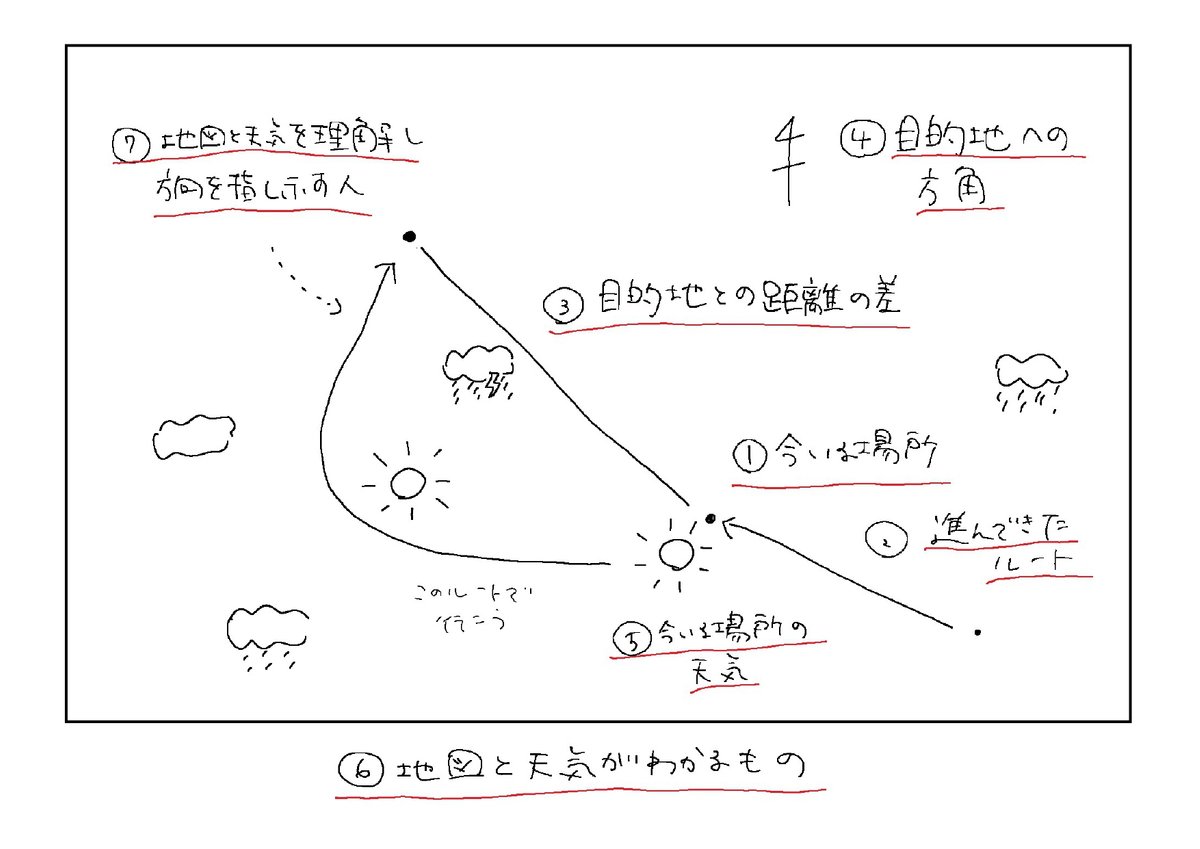

どういうことかを航海で例えてみます。

① 利益 = 今いる場所

② 今の利益になった理由 = 進んできたルート

③ 今の利益が適正なのか = 目的地との距離の差

④ 今後の利益の見込み = 目的地への方角

⑤ 手持ちのキャッシュ = 今いる場所の天気

⑥ 試算表や決算書 = 地図と天気がわかるもの

⑦ 試算表や決算書の分析 = 地図と天気を理解し方向を指し示す人

このような感じになってきます。

上に書いてある通り、利益と言うのは今いる場所がわかるだけです。

今いる場所を理解することは大切です。しかし、今いる場所がわかっただけで目的地へ向かうことが出来るかというと、言うまでもありません。

・目的地へ一直線に向かうことが大切なのか

そしてもう一つ大切な考え方、

1.地図を持ち

2.今いる場所を理解し

3.目的地の方角がわかる

としたらそのまま一直線に進んで問題はないのか?と言うこと。

だいたいの方が、当然最短ルートで向かうと答えると思います。

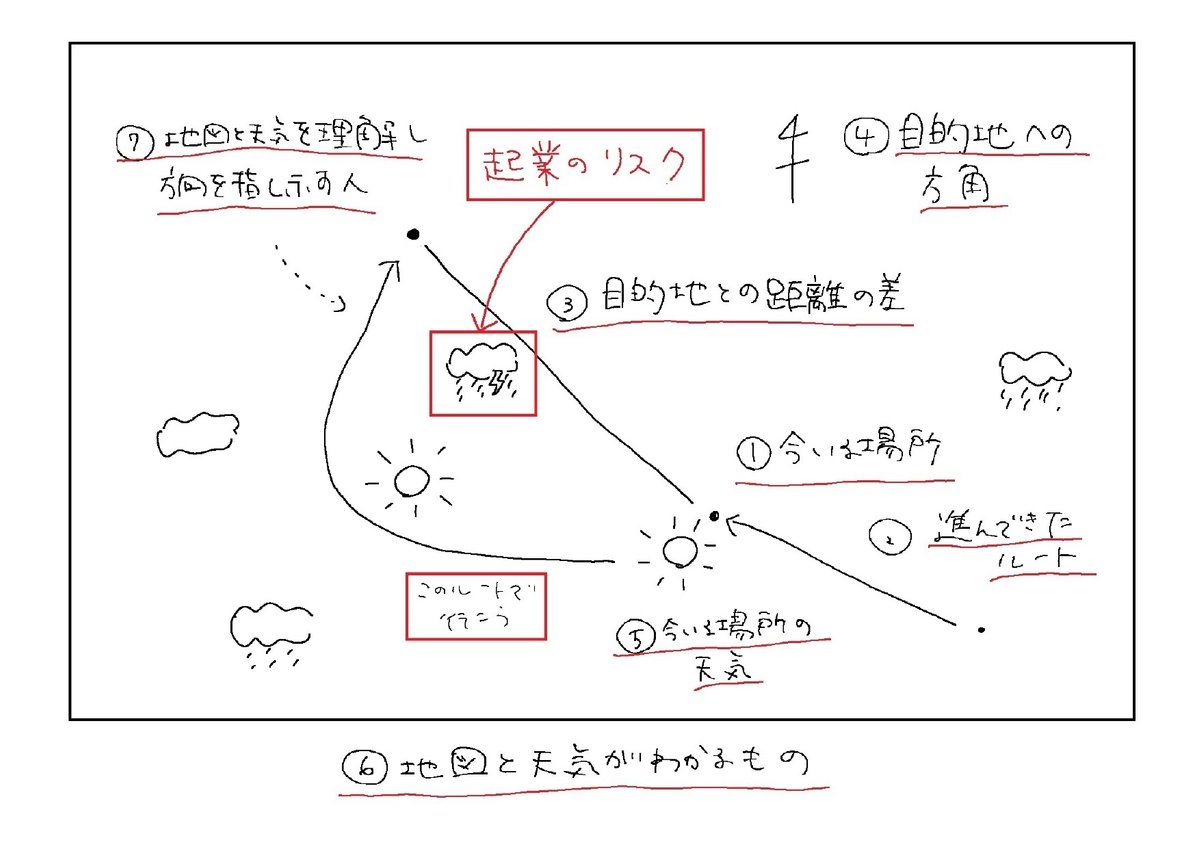

しかし、目的地に一直線に向かうと、嵐に遭遇してしまうとしたらどうしますか。

嵐なんて乗り越えるって選択肢もあるかもしれません。

しかし、そんな危険を冒してまで最短ルートで行かなければならないのでしょうか。

嵐というのは現金がどんどんなくなっていく状態です。嵐を乗り越えられず転覆=倒産してしまうかもしれません。

地図と天気を理解している人がいれば、そのような危険な嵐を避け目的地に向かう選択肢をしています。

起業にはリスクがあると言われていますが、このリスクとは、航海中に嵐に巻き込まれ転覆=倒産することがあるから、そう言われているだけではないのでしょうか。

そうだとしたら、起業のリスクはほぼ回避できるかと思います。

なぜならこの先嵐があるとわかれば避ければ良いだけだからです。

どういうことかと言うと、試算表や決算書の分析をし、進路の方向転換をする、すなわち、いったん借入をするやここの費用を少なくしていく、ただそれをするだけでリスクはほぼなくなってきます。

だから試算表や決算書の分析がとても大切になってきます。

・簿記を学ぶ必要はない

分析がとても大切なのはわかってはいるけど難しい…そう思っている方は多いかと思います。

その気持ちはよくわかります。私が思うに、難しいと思う原因はこういうことが書いてあるからではないでしょうか。

「借方と貸方があり、借方は資産、貸方は負債、費用は借方にもってくる」

「まず貸借対照表と損益計算書があります、貸借は会社の体力を見ることができます。損益計算書は稼ぐ力を見ることが出来ます」

「貸借対照表と損益計算書は繋がっていて、当期純利益が繰越利益剰余金に足される」

そんなよくわからない構造や概念を理解しようと(厳密には世の中が理解させようと)、しているから難しいと思ってしまいます。

“目的地”に向かうために、この構造や概念を理解する必要がありますでしょうか?

私は無いと思います。

この構造や概念を理解することを地図に例えると、このように言われていることと同じです。

・簿記の構造と概念を地図で表してみると

ある目的地に行きたいとグーグルマップを開いたらこう説明されました。

どう思いますか?

「この部分は以前海だったけど、埋め立てられて陸地になった。ここに線路が通るようになって行き来出来なくなったから、地下道が出来て今は通れるようになった。」

そう言うことを知りたいんじゃなくて、行きかたを知りたいってなりますよね。

すなわち、構造や概念がわかると、この地図(試算表や決算書)が出来る成り立ちを理解出来るのであって、目的地の行き方を理解できるわけではありません。

必要なことは地図の成り立ちではなく、目的地にはどっちに行けばいいのか?このまま真っすぐ行けばいいのか?そう言うことだと思います。

貸借対照表と損益計算書が繋がっている、資産と負債のバランスを見ること、それらはもちろん大事とは思いますが、本当に大事なところはそこではありません。

・決算書を分析すること自体が目的となっていませんか?

当たり前ですが、分析することが目的ではありません。

何かの目的を果たすために分析をするのです。

営業利益率が10%、流動比率が200%、だからなんなんだ?

それだけわかっても、それはただの数字であって何の意味もありません。

あなたにとって本当に知りたいことは営業利益率や流動比率ではありません。

知りたいことは、このままいくと後何か月で資金がショートするのか、設備を買おうと思っているがいくらまでなら出せるのか、従業員1人雇える状態なのか、1年後にどのくらいキャッシュが増えているのか、そのようなことではないでしょうか。

ここに書いてあることを行えば、それらを自分自身で理解できるようになります。

簿記を理解していなくても大丈夫です。

なぜなら、売上10万円、経費5万円、では利益はいくらですか?

この問いに簿記は必要ありません。

試算表や決算書を分析することを目的とするのではなく、問題を解決する手段として試算表や決算書を使っていきましょう。

試算表や決算書の分析は本当に難しくありません。

誰にでも出来るようになります。

(電卓を使った掛け算や足し算、10%や20%という割合がわからない人は、それだけは事前に勉強お願いします)

このまま進んでいくとどこに行くんだろう、こっちで良いいのかな、いきなりお金がなくなったらどうしよう…そんな不安を抱えずとも、戦略的に決算書や試算表を使っていけるようにしていきます。

フォローやコメントをしていただけると元気が出ますので、是非願いします!