『人生を変える「超」独学勉強法』:全文公開 第1章の03

『人生を変える「超」独学勉強法』(プレジデント社 プレジデントムック)が刊行されました。

6月21日からセブンイレブン店で発売されています。「セブンネットショップ」からもご購入できます。

これは、第1章の03の全文公開です。

■03/ 第一歩を踏み出すのは「いま」

●スタートすれば現実が動き出す

最もよくないのは、学校にも行かず、独学もしないこと。つまり、「何もやらない」ことだ。

とにかく第一歩を踏み出すべきである。一歩踏み出せば、条件が変化し、新しい世界が開ける。そして、次の一歩への道筋ができる。

どんな仕事でも、最も難しいのは最初の一歩である。勉強の場合にもそれが言える。前進の手がかりをつかむことこそ重要だ。多くの人は、構えてしまって第一歩を踏み出さない。

「どの資格を目指そうか」「そのためにはどの学校を選ぶべきか」などと考えていると、なかなか結論が出ず、いつになってもスタートできない。

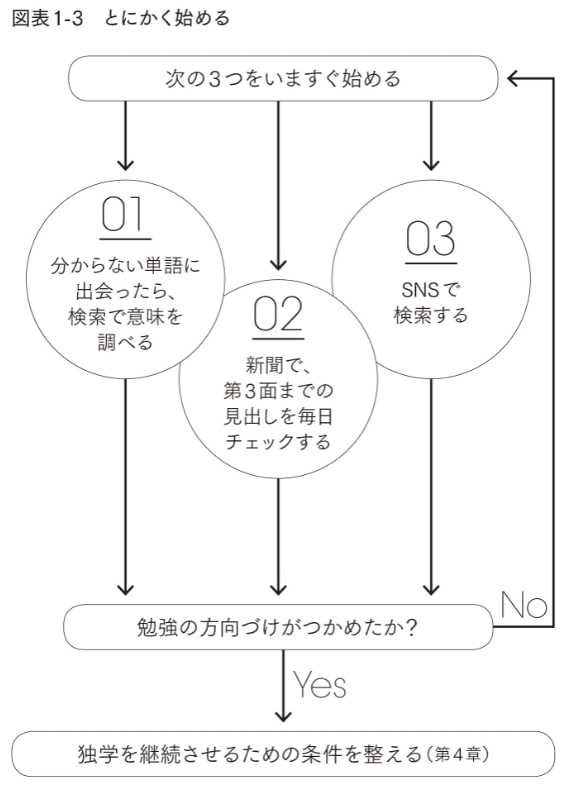

そうするのではなく、次に提案する3つの事項をいますぐ実行してみよう(31頁、図表1-3参照)。そこから勉強がスタートする。

●提案1:検索して調べる

第1の提案。新聞を見ていて分からない言葉があったら、検索で調べよう。

いままで何度か耳にしたり目にしたりしたが、気になりながらも意味をきちんと調べずにいた言葉があるに違いない。あるいは、見たことのないキーワードがカタカナやアルファベットの略語で記されているかもしれない。

そうした場合に、インターネットで調べてみよう。分からないことがあったら、とにかく検索して調べてみるのだ。たいていの場合は、すぐに分かる。あまり大したことでないと分かる場合もあるし、重要だと分かる場合もある。1つのキーワードが、新しい世界を切り開くためのきっかけになることもある。

毎日最低1つは、新しい言葉を調べること。これを習慣にしよう。

これは独学の第一歩である。この場合に重要なのは、疑問に思っていることを放置せず、「調べよう」と思うことだ。そして、すぐに調べることだ。すぐにできなければ、調べるべき言葉を忘れないようにメモしておこう。

独学とは、別に大げさなことではない。このように、「知りたいことを調べる」ということなのである。

20年前であれば、調べようとしても、簡単にはできなかった。物知りに聞いたり、図書館で調べる必要があった。

しかし、いまでは、ウェブで調べることによってたいていのことはすぐに分かる。最近では、わざわざPC(パソコン)を立ち上げて検索ウインドウを開かずとも、音声で検索できるようになった。

グーグル・ホームやアマゾン・エコーなどのAIスピーカーは、話しかけるだけで質問に答えてくれる。

検索をすることによって新しい世界が開ける。世の中が変わる。そこから新しいビジネスのチャンスが生まれる。あるいは将来の人生設計が開けるだろう。

●提案2:新聞で、第3面までの見出しを毎日チェックする

第2の提案。新聞の見出しを、毎日チェックしよう。必ずしも本文を読まなくともよい。しかし、大きな字の見出しは、毎日必ずチェックする。

できれば全ページをチェックするのがよいが、少なくとも第3面あたりまでは、必ずチェックする。

それによって、社会でいま何が問題になっているかが分かる。

もし興味を引かれるテーマがあったら、それをフォローしよう。記事の中に分からない言葉が出てきたら、検索で調べる。

興味を持てば、自分から進んで情報を求めるようになる。そして、さらに興味が広がる。このようにして、勉強の好循環が発生するのだ。

●提案3:SNSで検索する

第3の提案は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で検索することだ。ツイッターやフェイスブックなどのSNSを使っている人は、それで検索をして問題を探すのもよいだろう。

また、自分のやっている仕事に近い内容の外国映画を見るのもよい。そうすれば、専門用語を外国語で知ることができる。あるいはYouTubeにアップされている動画を見てもよい。

●独学の対象はいくらでもある

何かに興味を抱き、それを学ぼうとすることが、独学の第一歩である。

「調べること」は、10年前、20年前と比べて、ずいぶん簡単にできるようになった。だから、それを積極的に活用しよう。

独学は、資格を取るためのものだけではない。あるいは、外国語に習熟することだけではない。もっと簡単なことから始められるものだ。独学の対象は、目の前にいくらでも転がっている。

少なくとも出発点においては、系統立った勉強でなくともよい。断片的なことを調べるだけであってもいっこうに構わない。これが、重要なことの手がかりになる場合が多い。

「いつかやろう」と考えて、いつになっても始めないのが一番よくないのだ。

●スタートしてから準備する

「学校選び」から始めるのでは、間違った選択をした場合のやり直しのコストが高い。しかし、前に述べた3つの提案を始めるだけなら、間違った方向であっても、やり直しのためのコストはかからないだろう。

この方法によって勉強すべき方向が分かったら、その方向に進めばよい。

途中で行き詰まるかもしれないが、そのときには考え直せばよい。要するに、歩きながら考えて、必要なら方向を修正すればよいのだ。

何もしないのではなく、また、テレビを見て漫然と過ごすのでもなく、とにかく勉強を始めるべきだ。第一歩を踏み出すことが重要だ。

こうしたことをしばらく続けていれば、それが楽しいことだと分かってくるだろう。そして、それが思いがけない結果をもたらしてくれることにも気がつくだろう。調べるのも、バラバラに調べるのではなく、系統立って調べるようになるだろう。

スマートフォンの操作に習熟してきたら、自分でブログやホームページを開設する。あるいはSNSで発信するということをやってみる。

この段階になったら、目的意識を明確にし、準備をしていただきたい。そして、学校とどちらがよいかを比較検討する。その上で、将来の仕事にどのように活用できるかを考えてみよう。

なお、独学で習得できることとしては、これら以外にも、文章の書き方、プレゼンテーションの方法、説得の仕方、集中すべき対象の見つけ方、発想の方法などもある。これらについては、別の機会に述べることとしたい。

●「敵・味方理論」とは

独学する習慣を持っている人と持っていない人の間では、時間が経てば大きな差が生じてしまう。

これに関して、私は、「敵・味方理論」というものを信じている。

あるものが敵であると考えると、自分からますます遠ざかってしまって、本当に敵になってしまう。その反対に、味方であると考えると、自然に近づいてくる。

分からないことは、自分の敵である。それを調べないで放置しておけば、敵のままだ。そして、時間が経つにつれてますます遠ざかってしまう。

ところが、これを調べてみれば、意外と簡単なことであったり、あるいは自分の役に立つ場合もある。つまり味方であることが分かる場合もある。そうなれば、もっと調べてその専門家になれるだろう。

インターネットが登場したときもそうだった。

これを敵だと考えると、遠ざけて利用しない。ほかの人がインターネットを使ってさまざまなことをやっているのを見ていると、インターネットはますます敵になってしまう。

しかし、インターネットの使い方を十分に会得していなくとも、自分の味方であると考えると、いろいろな機会にそれを利用し、利用の仕方が次第にうまくなっていく。こうして、インターネットが実際に自分の味方になる。

外国語についても同じだ。味方になると考え、映画のDVDを見るときも英語を聞き取ろうとしていると、自然に聞き取れるようになる。

敵か味方かというのは、多くの場合に主観的な判断なのである。または、食わず嫌いによる単なる思い込みなのである。あるいは、単なる好き嫌いであると言ってもよい。

そして敵と考えるか味方と考えるかによって、その後の状況が大きく変わるのだ。

自動的に敵が味方に変わることはない。こちら側で何らかのアクションを取らなければならない。そのアクションが、独学なのである。

独学によってしか、敵を味方に変えることはできない。

本書は、セブンネットショップのサイトからもご購入になれます

↓