#105 中小企業診断士ストレート合格までの記録

私は一般企業で働く普通のサラリーマンですが、40代後半に一念発起し「中小企業診断士」の資格を取得しようと決め、およそ1年弱の学習期間を経て、独学で1次・2次ストレート合格することができました。

今後、同じように中小企業診断士を目指す方の参考になるよう、その記録を残しておきます。

私のプロファイル

診断士に合格するまでの学習法や学習量は、その人の知識や経験に大きく左右されると思いますので、今回のまとめを書くにあたり、まずは私のプロファイルをまとめておこうと思います。

公開されている受験者の年齢や職業などの統計を参照するに、私と似たプロファイルの方はそれなりに多そうなので、そうした方々には参考になる部分もあるかもしれません。

40代後半(2018年受験時)、静岡県内の1部上場の製造業に勤務しています。転職経験無し。

専門はソフトウェアエンジニアですが、大企業のエンジニアによくあるように、30代以降はほぼ自分でソフトウェアを書くことは無く、プロジェクト全体のマネジメントや商品企画、技術戦略立案、新事業提案などの業務を行ってきました。

所属している会社の層別研修の中で、診断士試験に直結しそうなマネジメント研修をそれなりに受けています。慶應や一橋のビジネススクールにがっつり通った(通わされた)経験があります。

得意科目は運営管理、情報システムあたり。全く勉強しない状態で合格点である6割はとれる自信がありました。これらの点数を8割・9割に引き上げて得点源にすることを心掛けました。

企業経営理論、経済学・経済政策、経営法務、あたりは、分野によっては知識はあるものの、診断士試験独特の分野や言葉の使い方などに自分の知識や経験を合わせこむ必要がありました。

財務・会計や中小政策はほぼ素人状態。暗記が苦手なので中小政策は最後まで苦労しました。

国語力はそこそこある方だと思います。おかげで、2次の事例1〜3はそんなに苦労せずに内容を理解することができたと思います。もちろん、それでも合格レベルの回答を書けるようになるのは大分苦労しましたが…

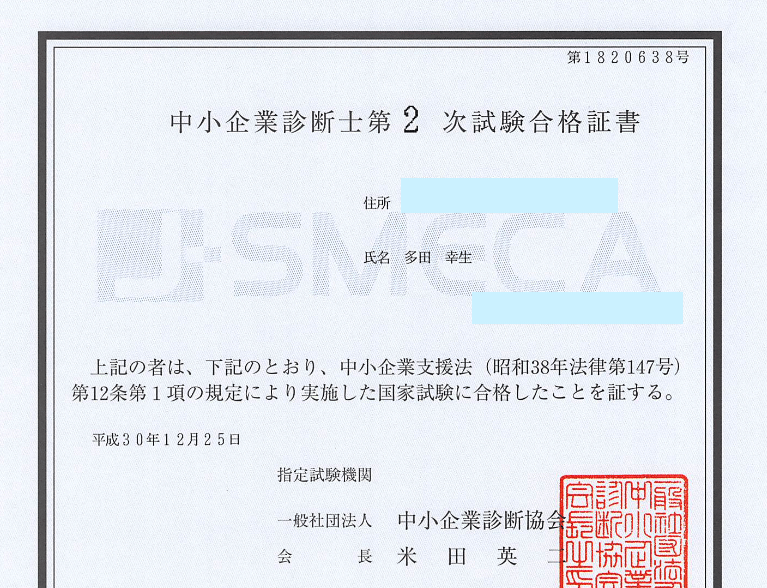

試験結果

以下、1次試験の結果(TACのデータリサーチに入力したもの)と、1次・2次両方の開示請求の結果です。

1次試験は465点(得点率 66.4%)。この年(2018年)の経営法務は難しすぎたということで得点調整が入って全員8点上乗せされています。苦手だった財務・会計や、難しかった経営法務あたりでぎりぎり踏ん張ることができたのが勝因でしょうか。

2次試験は事例1:66点、事例2:62点、事例3:66点、事例4:70点、合計264点(得点率 66.0%)でした。

2次試験は一応全部60点クリア。ちなみに、この年非常に難しかったと言われた事例4が一番点数高く、70点でした。

以下は、2次試験の再現答案に対するLECさんによるフィードバック。概ね良い判定で、全事例でA判定をいただきました。

-----

【事例】: 事例Ⅰ

【ABCDランク】: A

【講評】: 題意を正確に捉え、丁寧な表現で読みやすく、かつ的を得た解答ができています。第4問は権限委譲や職務充実にも言及できるとなおよいです。

-----

【事例】: 事例Ⅱ

【ABCDランク】: A

【講評】: 全体的にバランスの良い解答ができていると思います。ただ、一部の施策について、取り組みが難しいのではないかという印象を感じさせるものがあります。

-----

【事例】: 事例Ⅲ

【ABCDランク】: A

【講評】: よく書けています。必要なキーワードを過不足なく文章に織り込めています。第1問と第5問も過不足なく書けており、第2問と第4問の書き分けもしっかりとできていて、安心できる答案となっています。

-----

【事例】: 事例Ⅳ

【ABCDランク】: A

【講評】: 計算問題での失点もありましたが、その他の基本的な問題や、記述問題の精度が高く、合格点を超える得点が期待できます。今回を機に、第2問のようなファイナンス論点に関して、理解を深めてください。

-----

事例1や事例3などはもうちょっと自信あったんですが(80点くらい取れてるんじゃないかと思ってました)、あとから振り返ってみると結構ギリギリな感じですね。危なかった…

学習スケジュール・学習時間

以下、合格までの月別の学習時間のグラフです(青が計画、赤が実績)。エクセルで学習計画と学習実績を管理するようにしていましたので、ほぼ正確な数字だと思います。

学習時間には、机に向かっている時間だけでなく、通勤時間(車で往復1時間程度)にカーステレオでスタディング(当時は「通勤講座」というサービス名でした)の音声を聞いていた時間も含んでいます。

11月・12月あたりは身内に不幸があったこともあり、ほとんど勉強できませんでした。加えて、ちょうど苦手な財務・会計の学習期間に重なり、全く成長している手応えを得られず諦めようかと思ったこともありました。

年明け、もうちょっと頑張ってみようと、財務・会計を一旦とばして得意な情報システムあたりから勉強を再開したのが良かったかと思います。諦めずに勉強を続けるのが大切だと思います。

7月(1次直前期)は気合い入れました。朝は5時頃起きて出社までの3時間、夜は夕食後寝るまで2時間、あわせて一日平均5時間くらいは勉強していました。1次はそれなりに暗記物が多いので、直前にペースを上げて一気に合格レベルに持っていくのは良い戦略だったと思います。

累計の学習時間は上記の通り。こちらも青が計画、赤が実績です。

学習時間のトータルは約720時間。やはり2017年秋〜冬の不勉強が原因で当初計画していた学習時間には届きませんでしたが、結果的にはこれで受かったので良しとします。

1次試験学習方法

1次は基本的にスタディングのみ。途中、他社の参考書も何冊か購入しましたが、それらの参考書はほとんど使用しませんでした。

スタディングの良いところは、自分のペースで学習を進められるところだと思います。

まず、科目毎の時間配分を自由に設定できます。既に予備知識のある科目については、講義をスキップし学習マップの確認のみですぐに問題集に取りかかり、予備知識の無い科目に関しては、自宅でじっくり時間をかけて映像の講義を受講する、などの使い分けができます。

加えて各科目の1コマの講義の中でも、途中でよくわからない項目があった場合、一旦映像を停止して自分の納得のいくまで時間をかけて調べたりノートを作ることができ、効率的に理解を深めることができます。

学習中理解できない項目が出てきたときは、Webで納得いくまで調べるのが良いと思います。Web上には良質のコンテンツがたくさんあります。

Evernote に科目毎のノートを作り、調べた内容を都度コピペしてまとめていくことで理解を深めていきました。

基本的には PC ベースで紙やペンを使わずに学習していましたが、財務のみ、問題をプリントアウトして書き込みながらひたすら解きました。計算問題は実際に手で書いて体で覚えるしかないと思います。

あと、直前期には、音声講座から「記憶フラッシュ」という問題部分のみを抜き出してプレイリストを作り、カーステレオでランダム再生してトレーニングしたりしていました。

ちなみに、スタディングの「合格者の声」のページにも掲載していただいています。

(確かここに記事を掲載することで当時1万円もらえたような。ありがたいです)

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?