クラウドファンディングと知的財産権(4)

前回は第三者による模倣について触れましたが、もっと深刻なのは知的財産権を侵害してしまうこと。

この場合、そのままではプロジェクトを継続することはできません。

特許権侵害を回避するために設計の変更が必要になったり、商標権侵害を回避するために商品名の変更が必要になったり、場合によってはプロジェクト自体を中止しなければならないことも・・・

そんなことにならないよう事前の調査が大切ですね。

(2)他者の知的財産権の侵害リスクに対して

①特許権、実用新案権、意匠権、商標権の調査

特許権、実用新案権、意匠権、商標権については、INPITが無料のデータベース「特許情報プラットフォーム(J-Plat PAt)」を公開しています。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

googleも特許について無料のデータベースを公開しています。

https://books.google.com/advanced_patent_search

https://patents.google.com/advanced

出願日や登録日等の時間的条件、およびキーワード等の内容的条件を指定して出願・設定登録された権利情報を検索することができます。

無料のデータベースは他にもありますし、各データベースの検索方法についてはネット上に多くの情報が溢れていますね。

それらの解説は別のサイトを見ていただくことにして、ここでは侵害リスクを避けるために、どのようなものを対象に調査すべきかについて述べてみたいと思います。

最初に言ってしまうと、侵害リスクを避けることが目的なら、将来権利が発生し得る審査継続中のものや、既に権利が発生して存続中のもののみが調査対象です。

審査で拒絶が確定したものや権利が消滅しているものは、調査対象から除外してもかまいません。

また調査したくても、そもそも公開されていない情報も存在します。そのような場合はサブマリン的にリスクが潜在する可能性は残ります。

ちょっと詳細に観ていきましょう。

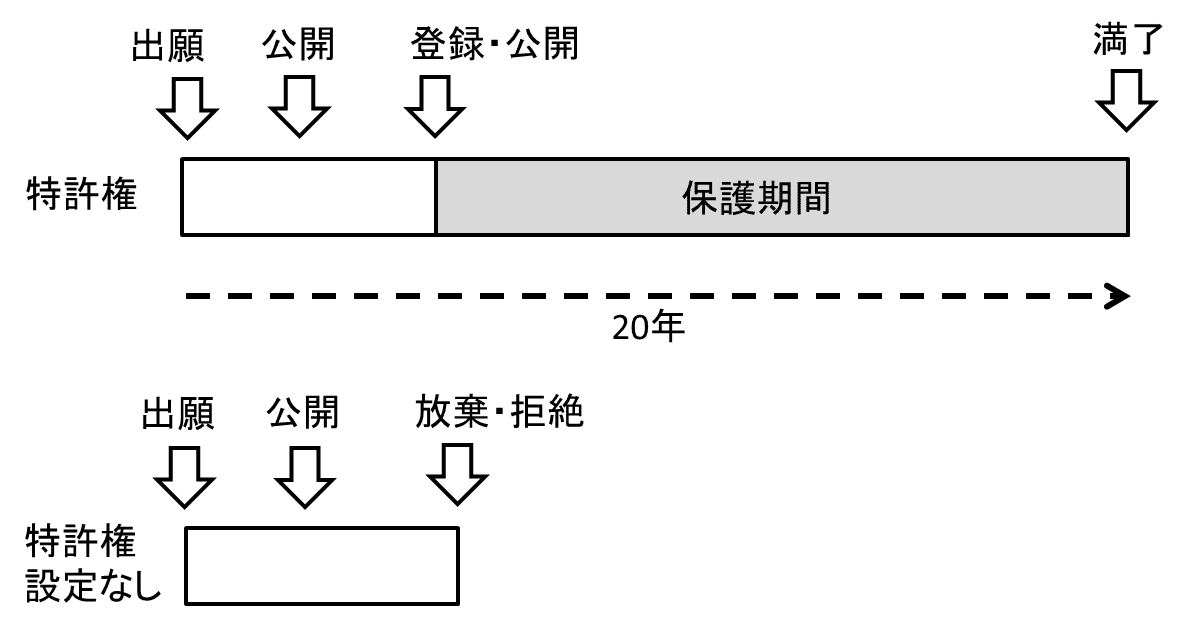

≪特許権の場合≫

通常、特許出願から1年6か月後に出願内容が公開(出願公開)されます。

一般的に、この時点で特許権は発生していません。

特許庁で発明の内容が審査され、この審査をパスし、登録されてはじめて特許権が発生します。登録された内容は、さらに内容が公開されます。

一方、特許出願が放棄されたり、取り下げられたり、拒絶された場合には特許権は発生しません。

特許権の保護期間は登録日から始まり、原則、出願日から20年で満了します(※例外的に20年を超えて存続する場合もあります)。

ただし、維持費用(特許料)を支払わなかったり、無効になったりした場合には、20年経過前でも権利が消滅します。

今後の侵害を避けることが目的なら、放棄されたり、取り下げられたり、拒絶が確定した出願、既に消滅している特許権を調査する必要はありません。

すなわち、現在特許庁に継続している特許出願、および権利が存続している特許権が調査対象です。

ただ、公開前の段階では調査したくてもできないため、調査時点では公開されていないが、将来特許権が発生するという潜在的なリスクは残ります。

≪実用新案権の場合≫

特許権と異なり、実用新案権は、実体的な審査を経ることなく、登録によって権利が発生し、内容が公開されます。

保護期間の満了は出願から最長10年。

すなわち、実用新案権の保護期間は登録日から始まり、出願日から10年で満了します

ただし、維持費用を支払わなかったり、無効が確定したりした場合には、10年経過前でも権利が消滅します。

今後の侵害を避けることが目的なら、既に消滅している実用新案権を調査する必要はありません。

実用新案権の場合、10年以上前に出願されたものは調査から除外できます。

一方で、登録前の内容が公開されることはないので、調査時点では公開されていないが、将来実用新案権が発生するという潜在的なリスクは残ります。

ただ、実用新案権は実体的な審査を経ることなく登録されるため、実際には無効にできる権利も数多く登録されています。

そのため、後に疑わしい実用新案権を発見しても、特許権に比べて無効できる可能性は高いとも言えます。

≪意匠権の場合≫

特許権と同様、特許庁で内容が審査され、この審査をパスし、登録されてはじめて意匠権が発生します。

ただし、意匠権の場合、原則、特許庁の審査をパスして意匠権が発生したもののみが公開されます。

放棄されたり、取り下げられたり、特許庁で拒絶された出願内容は、原則公開されません。このような意匠登録出願の内容を調査することはできません。

例外として、出願人の間で協議が成立しなかった場合には出願内容が公開され、その内容を調査することは可能です。

どういうことかというと、同日に同一または類似する意匠が複数出願された場合、関連意匠という特殊な形式を採らない限り、特許庁から「出願人の間で協議をして、一つの出願を選択して届け出なさい」という通知がきます。

これに対して出願人間で協議が成立しなかった場合、これらすべての出願が拒絶されるとともに、それらの内容が公開されます。

このようなものは「協議不成立意匠出願公報」と表示され、意匠権は発生しません。

また近年、意匠権の保護期間が改正されており、出願時期によって保護期間の満了日が異なるので注意が必要です。

すなわち、意匠権の保護期間の開始日はいずれも意匠権が登録された日ですが、満了日は出願日によって異なります。

2007年3月31日以前の出願:登録日から15年で満了

2007年4月1日以降、2020年3月31以前の出願:登録日から20年で満了

2020年4月1日以降の出願:出願日から25年で満了

今後の侵害を避けることが目的なら、拒絶が確定した出願、既に消滅している意匠権を調査する必要はありません。

上述のように、同日に同一または類似する意匠が複数出願され、出願人間の協議が不成立だった場合にも内容が公開されます(協議不成立意匠出願公報)。

しかし、この場合にはすべての出願が拒絶され、それが確定したのであれば意匠権が発生することはないので、侵害リスク回避目的の調査から外してもよいことになります。

すなわち、侵害を避けることが目的なら権利が存続している意匠権のみが調査対象です。

特に2020年7月12日を基準にすると、15年以上前(2005年7月12日以上前)に登録された意匠権は登録日から15年が経過し、すでに権利が消滅しているため(登録日から15年で満了)、調査対象から除外できます。

一方で、協議不成立意匠出願公報を除き、審査継続中の内容が公開されることはないので、調査時点では公開されていないが、将来意匠権が発生するという潜在的なリスクは残ります。

≪商標権の場合≫

商標権の場合、出願内容が出願公開されますが、この時点では商標権は発生していません。

特許権と同様、特許庁で内容が審査され、その審査をパスし、登録されてはじめて商標権が発生します。登録された内容は、さらに公開されます。

一方、出願が放棄されたり、取り下げられたり、特許庁で拒絶された場合には商標権は発生しません。

商標権の保護期間の開始日は登録日であり、その満了日は登録日から10年。ただし、更新によって半永久的に商標権を存続させることができます。

この点、特許権等と異なりますね。

そのため、過去の全期間を対象とした審査が必要となります。

ただし、放棄されたり、取り下げられたり、拒絶が確定した出願、既に消滅している商標権を調査する必要はありません。

また公開前の段階では調査したくてもできないため、調査時点では公開されていないが、将来商標権が発生するという潜在的なリスクは残ります。

②著作権の調査/不正競争に該当しないための調査

著作権は登録することなく権利が発生するため、すべての著作権が登録されたデータベースというものは存在しません。

一方、他者の著作物を模倣することなく、自ら創作した著作物が他者の著作物と偶然同一であっても、著作権を侵害したことにはなりません。

しかし、模倣したか否かは主観の問題であるため、「模倣していない」ということを客観的に示すことが困難な場合もあります。

また、実際には著作権法上問題のない作品であっても、SNSなどで盗作として拡散されてしまうと、プロジェクトの継続が不可能になる場合もあります。

また、不正競争防止法では不正競争の防止を目的とした各種措置が講じられています。

例えば、商標登録されていない場合であっても、広く知られた他社のネーミングやロゴの使用が不正競争に該当し、責任を追及される場合もあります。

また意匠登録されていなくても、日本で最初に販売されてから3年経過していない他社の商品のデザインに似たデザインが「模倣」であるとして責任を追及される場合もあります。

このように、著作権や不正競争に関するトラブルに巻き込まれないようにするためには、自らのコンテンツ、デザイン、ネーミングに似たものが過去に存在していないかを調べておくほうが好ましいと言えます。

この調査にはgoogleなどの検索エンジン、画像検索、コピペチェックツールなどを利用できます。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁理士 中村幸雄https://docs.google.com/forms/d/1oLtmon268KUTsEiMQF8Qoq6g877G9bjpxdCc5zWYZLc/edit