原発について思うこと。福島や柏崎原発の課題は次の総裁に

我が国における原発再稼働の動きは、

地域の事情やエネルギー政策の見直しと

深く関連しています。

今回の記事では、各地の原発再稼働に向けた動きや、

エネルギー政策の変遷、地域経済への影響について掘り下げます。

相次ぐ再稼働と壁

東海第二原発の再稼働と安全対策

茨城県東海村に位置する東海第二原発は、

日本原子力発電が再稼働を目指している原発の一つです。

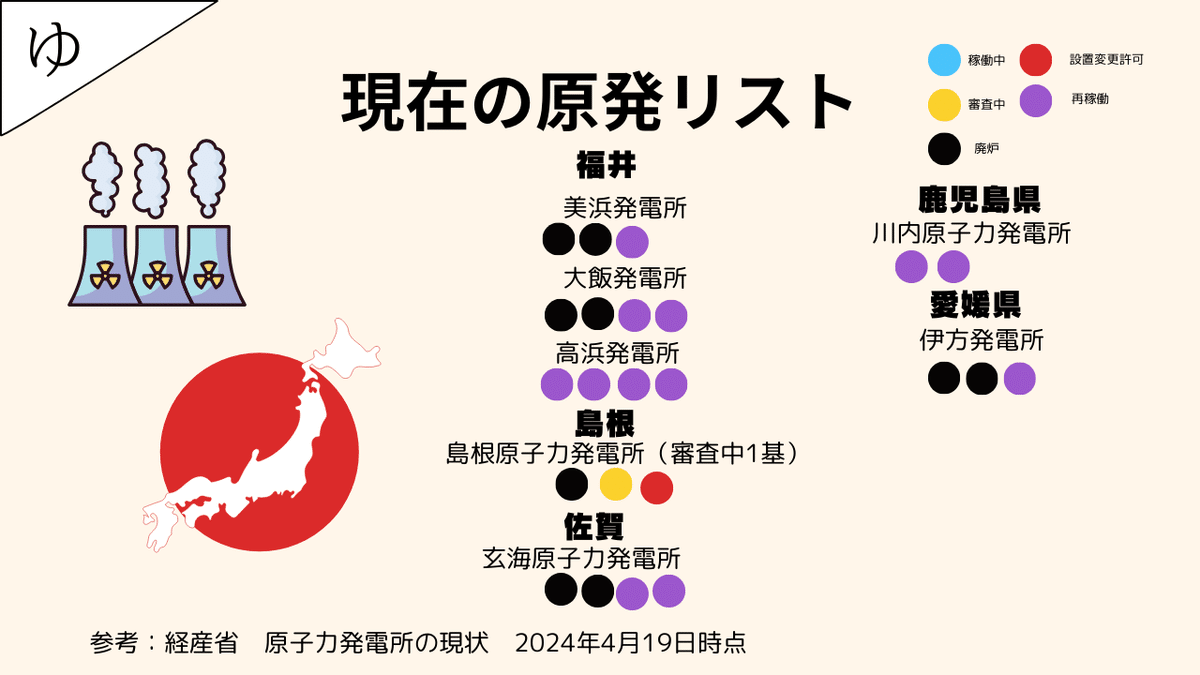

我が国にはこのように多くの原発が廃炉、再稼働を

目指しております。

これは東日本大震災やロシアウクライナ等の

現実的なエネルギー問題を踏まえ、

今は原発再稼働の支持が少しずつ上積みされていることも

要因と言える。

しかしながら、発見された防潮堤の不備により、

安全対策工事の完了時期が再度延期されることが決まりました。

日本原電は東海第二原発の再稼働を目指して安全対策工事を進めていますが、建設中の防潮堤の基礎部分に不備が見つかり、今月、原子力規制庁に対し、今の基礎部分は残したまま、内部や周辺の地盤で補強のための大幅な追加工事を行う考えを説明しています。

防潮堤の基礎部分に不備が見つかり、

その補強のための大規模な追加工事が必要となったため、

原発の再稼働はさらに遅れる見込みです。

これにより、再稼働に向けた準備は当初の計画から

大きく遅れることになります。

政府は東海第二原発を電力需給の逼迫に対応するための

重要な原発と位置付けており、

その再稼働が地域経済に与える影響は少なくありません。

福島の廃炉作業も進む

福島第一原発の廃炉作業の進展

一方、福島第一原発では、2011年の事故以降、

最も困難とされる核燃料デブリの取り出し作業が

ようやく開始されました。

福島第一原発の1号機から3号機では、事故で溶け落ちた核燃料と周囲の構造物が混ざり合った核燃料デブリがあわせておよそ880トンあると推定され、極めて強い放射線を出し続け容易に近づけないことから、その取り出しは「廃炉最大の難関」とされています。

事故から13年余りがたつ中、政府と東京電力は、初めてとなる数グラム程度の試験的な取り出しを2号機で始める計画で、今月16日には、取り出し装置の使用前に行う検査で、安全性に問題はないとして原子力規制委員会から合格証を受領しました。

この試験的な取り出しが成功すれば、

廃炉作業は新たな段階に入ることになりますが、

その過程での課題は依然として多く残っています。

原発の増設とエネルギー政策の見直し

経済産業省は、エネルギー基本計画の見直しを通じて、

原発の増設を認める方向で検討を進めています。

老朽化した原発の廃炉を条件に、

新たな原子炉の建設を可能にすることで、

国内のエネルギー供給を安定させる狙いがあります。

国のエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画(エネ基)」の改定にあたり、経済産業省は、原発の増設を認める検討に入った。老朽原発の廃炉を条件に、その分だけ別の原発でも原子炉を増やせるようにする。国内の原発の総数は増えないという理屈だが、これまでのエネ基では「原発依存度を可能な限り低減する」との方針を掲げており、整合性が問われる。

ただし、これまでのエネルギー政策では

「原発依存度を可能な限り低減する」という方針が掲げられており、

これとの整合性が問われています。

さらに国民の民意を見てみますと、

まだ反対の部分が多いため、政府は

説明責任が必須であります。

特に65歳以上は即時廃止と徐々に廃止が6割もの

割合となり、この民意との整合性と

今般のエネルギー需給の関係、両者とも

一致点が見出せない中での舵取りは依然として厳しく、

民間の理解があるかが問われます。

今後のエネルギー政策の方向性は、

脱炭素社会の実現に向けた重要な課題であり、

国民の理解と支持が不可欠です。

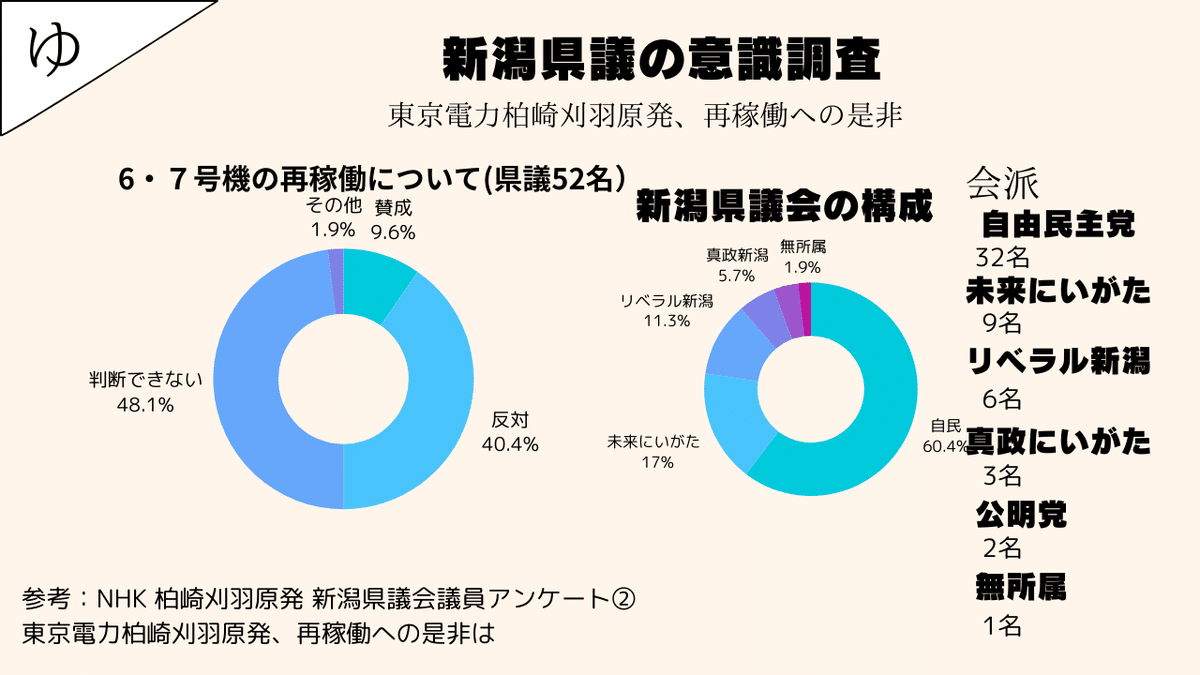

柏崎原発の再稼働と課題

柏崎刈羽原発の再稼働と地域経済

新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の再稼働が

地域経済に与える影響については、

異論が出ています。

東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発6号機と7号機にある燃料プールはいずれも90%以上が埋まり使用済み核燃料の保管場所が課題になっていて、柏崎市の桜井市長は、再稼働に同意する条件の1つとして、それぞれのプールの貯蔵率をおおむね80%以下に下げるよう求めています。

さらに、再稼働した場合を見据えて燃料プールの貯蔵率を下げるため東京電力は今年度中に7号機のプールで保管されている2507体のうち、380体の使用済み核燃料を3号機の燃料プールに移送する計画を発表しました。

移送が終われば、7号機の燃料プールの貯蔵率はこれまでの97%から83%に下がるということです。

特に、試算が原発事故のリスクを反映していないことや、

過去のデータに基づくため現実を十分に反映していないことが

問題視されています。

柏崎原発の課題は自民党の新総裁、解散総選挙後の時の政権に

委ねられそうですね。

私も原発の一部の地域に対する依存と

地元住民の理解や配慮について

政治が愚策に一法的に進めてはならず、

きちんとしたプロセスが必要であるとも感じています。

まとめ

結論:原発再稼働と地域事情の今後

原発再稼働に向けた動きは、地域経済やエネルギー政策に

大きな影響を与える重要な課題です。

各地の原発再稼働が持つリスクとメリットを正確に評価し、

地域住民の声を反映させることが不可欠です。

ただエネルギーについての課題は知っておりますので、

一概には言えないのですが、しかし地元の理解なくして

進めてしまうのは政権の崩壊に

近づくため、ここは課題でしょう。