先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 後醍醐天皇)5 #044

先祖、吉田多喜雄の痕跡を探して、岡山県津山市を調べ始めて1年。津山の歴史から紐解いていくことにして3回目です。

前回の記事で私は、

このように締めくくりましたが、とんでもないことに気付き、南北朝時代の“後醍醐天皇に関する内容”でひとつの記事になってしまいました。その気付きとは、

「日本の歴史(後醍醐天皇)と、岡山県津山の歴史が融合する《時》に出会えた!」ということ。「今まで私の感度が低過ぎた」とも言えるのですが…。

4000文字近い記事になってしまいましたが、後醍醐天皇にまつわる岡山県津山市(岡山県北)のディープな歴史をお楽しみいただけたら幸いです。

後醍醐天皇が倒幕計画に失敗し、島根県隠岐の島に流されたのは有名なお話。その道筋で、岡山県北部を通過したと言われています。津山にもたくさんの伝説が遺されています。

1.今日は記念日

本日、3/7にこの記事を更新した理由があります。それは、“後醍醐天皇、隠岐への配流”が決行された日が1332(元弘2)年3月7日だったからです。691年前。

岡山県北部、後醍醐天皇の史跡.伝説が遺っている8ヶ所を取材してきました。

①美作市 杉坂峠

②美作市 笠懸の森

③勝央町 姿見橋

④美咲町 衣岩

⑤津山市 雲清寺跡 洗顔清水 後醍醐天皇御駐輩伝説地(3ヶ所)

⑥津山市 院庄美作守護館 作楽神社

⑦真庭市 醍醐桜

⑧真庭市 神代四季桜

※町史には、他にも多くの史跡.伝説が書かれていました。

2.いきなり、衝撃的な結論!?

「後醍醐天皇の史跡伝説はたくさんありますが………定かでないです」

この言葉の意味とは…

『津山市史』を読み進めていると思いがけないことにぶつかりました。それは「後醍醐天皇の配流について記録されている書物は複数あり、内容に相違がある」ということ。主な書物は4冊、以下に図でまとめました。

『太平記』

『増鏡』

『美作略史』…文末に写真

『英田郡史考』…文末に写真 などなど…

※各市町村史で参考にされているのは『太平記』です。

①配流の日数について

後醍醐天皇一行が京都から隠岐までかかった日数は、13日間という説が妥当。

②配流の道筋について

現在、史跡.伝説が遺ってる箇所は、南路説、北路説の両方が被っています。

このことに戸惑いながら、↑小字「長岡」の現代の場所がわからなくて、郷土博物館の方に尋ねた時、「後醍醐天皇の史跡伝説はたくさんありますが………定かでないです」と言われました。

私は、一瞬言葉に詰まってしまったのですが…よく考えたら、

すごく興味深いと思いませんか?

文献や副読本、現地の碑などには後醍醐天皇を敬い、地元の人に大切に守られている様子が書かれています。そして実際、行ってみると、それらはより深く感じることができます。

でも「定かではない」。

あぁそうか、歴史にはこんな「ロマンあふれる曖昧さ」もあるんだ!と思い、改めて興味がわいてきたのでした。

それでは、紹介していきます。

3.後醍醐天皇の島流し

『太平記』によれば、1332(元弘2)年3月7日、隠岐に流されることになった後醍醐天皇一行は幕府方の兵500余人に守られて京都を出発しました。

京都→桜井(大阪府)→湊川→須磨→明石(兵庫県)を過ぎ、杉坂峠(岡山県)へ入り、4月には出雲国(島根県)から隠岐へ渡りました。

①美作市 杉坂峠(美作市田原)

いきなり!「杉坂峠は工事中」でしたので、美作市の記事をどうぞ。

杉坂峠に関して、(↑地図上⑥院庄)にも出てくる重要人物「児島高徳」を紹介します。児島高徳は『太平記』のみに出てくる人物で、実在が疑問視されてきましたが、近年の研究により、「岡山県児島(倉敷市)あたりの山伏を率いる忍びの頭であった」とされています。

高徳は後醍醐天皇の配流を知り、天皇の奪還を密かに計画し、一族郎党200騎で杉坂峠まで追ってきました。しかし天皇一行の移動経路誤判によって失敗に終わり軍勢も解散しました。(その時、後醍醐天皇は⑥院庄に居た)

続きのお話は⑥で。

②美作市 笠懸の森(美作市楢原中)

ここで後醍醐天皇が休憩をとった際、警護の武士たちが天皇を慰めるため、木に笠を立てかけ弓矢で射る余興をしたことから、「笠懸の森」と言われています。

※御駐輦(ごちゅうれん)…天子(国と民を治める者)が行幸(天皇がよそへ行くこと)の途中で車をとめること。滞在すること。

③勝央町 姿見橋(勝央町岡)

(昭和47年の構造改善事業により取り壊され遺構なし)

姿見橋は、後醍醐天皇が橋から水面を覗き見た際、自らのやつれた姿を嘆いたとされています。

④美咲町 衣岩(美咲町八神(ねりがみ))

↓この岩は、後醍醐天皇が脱いだ御衣とされる伝説があります。シワシワに置かれた衣に見える!?

この岩は石質にも特徴があるそうです。『久米郡史』には「この石は火成岩で響岩の一種である。讃岐のカンカン石などと同じもので鉱物学上珍しいものである。質硬く相撃てば火を発し金属性の音を立てる。俗に八神のチンチン石と称してゐる。庭石にして珍重する」と書かれています。

後醍醐天皇の御衣

⑤津山市 雲清寺の石碑(津山市種)

(所在地不明、石碑のみ)

後醍醐天皇が詠まれた歌…《色も香も かはらぬしもぞ 憂かりける 宮このほかの 花の木末は》

現代語訳…都以外の土地で咲く桜の花の梢は、都のそれと違っていてくれればよいのに、その色も香も都の花と変わりのないことが、私にはつらい

『津山市史』より

現在は石碑のみ残っています。この石碑は、個人の畑の中にありました。ちょっとお邪魔して撮影させていただきました。

⑤津山市 洗顔清水(津山市種)

昔からどんな日照りにも耐えることのない清水。後醍醐天皇はここで顔を洗ったと伝えられています。

水を触ってみると…温かい!この日の気温は4℃でとても寒い日でしたが、水は温かく優しい感じがしました。

⑤津山市 後醍醐天皇御駐輩伝説地 (津山市種)

後醍醐天皇が詠まれた歌…《後醍醐天皇 聞きをきし 久米のさら山 超えゆかん 道とはかねて思ひはせし》

現代語訳…久米のさら山については、昔から歌の名所として聞いていたが、その山が自分の越えゆく道になろうとは、かねて思ってもみたことがあっただろうか

『津山市史』より

⑥津山市 院庄美作守護館(津山市院庄 作楽神社)

(①杉坂峠で出てきた)児島高徳は、ただ1人、後醍醐天皇の奪還を諦めず、夜になって院庄の天皇行在所.美作守護館に侵入します。しかし、厳重な警護に断念し、傍にあった桜の木を削り漢詩を彫りました。

作画…藤小雪庵

彫られた漢詩…《天莫空勾践 時非無范蠡》

(天勾践(てんこうせん)を 空(むな)しゅうする莫(なか)れ 時に范蠡(はんれい) 無きにしも非ず)

(下に漢詩が書かれています)

現代語訳…天は范蠡(家来の名)が勾践(王の名)を助けたように決して帝をお見捨てにはなりません

と後醍醐天皇を励ましました。

↓守護館の東大門跡付近の桜の木に、漢詩を彫ったとされています。

このお話は、明治時代、新劇を始めた川上音次郎らにより、芝居として演じられました。それが評判となり、院庄と児島高徳の名は全国に広まりました。

戦前には教科書にも取り上げられ、文部省唱歌にもなりました。

これらは全て作楽神社にあります。

江戸時代に森藩の家老長尾勝明が、後醍醐天皇に尽くした児島高徳の心を讃え東大門跡に石碑を建て、幕末に尊王思想が高まると国学者の道家大門らが運動を起こし、1869(明治2)年に作楽神社を建てました。

祭神は後醍醐天皇と児島高徳です。

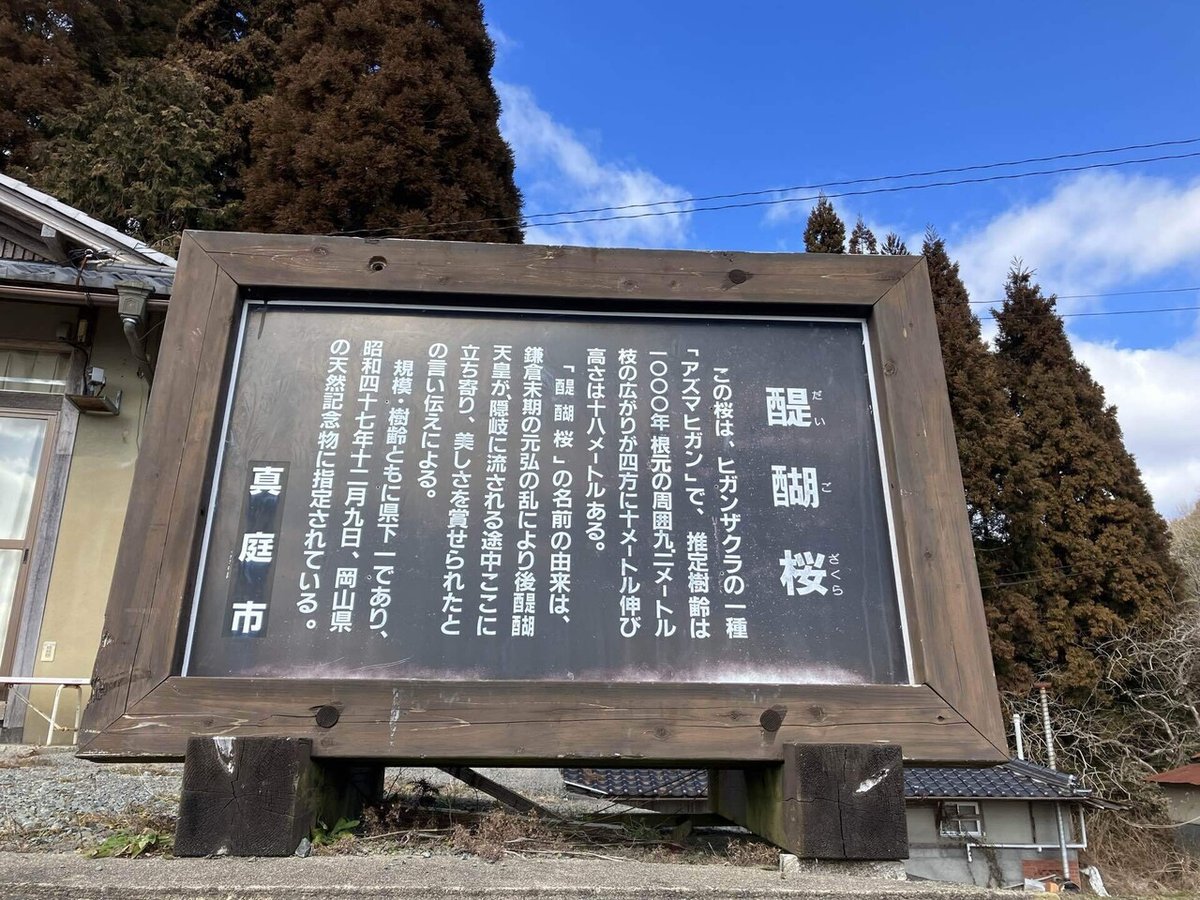

⑦真庭市 醍醐桜(真庭市別所)

その中に、醍醐桜が立っています。

近くに寄ると圧巻!

↓醍醐桜の麓にあります。

⑧真庭市 神代四季桜(真庭市神代(こおじろ))

後醍醐天皇が休憩された場所、桜の伝説が遺っています(↓2枚目の看板の写真をご覧ください)。

岡山県北を西から東へ走り(100kmくらい)文献を読み、新しい発見がたくさんありました。

4.今回のまとめ(歴史調べにタイプあり?)

今回の記事作成で思ったこと。それは、

“歴史調べ”にはタイプがあるのかもということです。

これはまさしく今現在進行中のことで、私は、“明治時代に津山で生きた先祖、吉田多喜雄を探したい場合でも、津山の歴史をイチから掘り下げて調べてみたい…

明治時代の津山や、多喜雄さんについて調べることは山ほどあるのに、その谷底から積み上げたいと思ってしまいます。

なぜなら、地方の歴史は、日本の歴史とは違う独特のものがある気がするから…風土なども関係しているのかな。

長々と読んでいただき、本当にありがとうございました。次回は、3/11(土)、この日は多喜雄さんの大切な日なので、特別編をお送りします。記事を作成していると、驚くシンクロもあり⭐︎⭐︎お楽しみ頂けるかなと思います。

よろしくお願いします。

【参考文献など】

『わたしたちの津山の歴史』

『郷土 津山』津山市教育委員会

『久米郡史』久米郡教育會

『津山市史』津山市役所

『日本の歴史』高橋典幸監修 集英社

『英田郡史』作陽新報真庭本社

『美作略史』津山教育委員会

『作東町の歴史』作東町

『美作町史』美作町

『勝央町誌』勝央町

「津山瓦版」い〜津山.どっと.コム

「児島高徳 尋常小学唱歌」日本大衆文化倉庫

Wikipedia