Luupなどの電動キックボードの導入経緯と現状の課題は?安全性へのさらなる対処と、当初目的の十分な検証を!

ほづみゆうきです。今回は特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードについて。2023年7月に道路交通法が改正されて路上に出現した新たな乗り物。都内の方に馴染みがあるのはLuup。

利用者からはちょっとした移動に便利になったという声が聞かれる一方で、歩行者や自転車など他の通行者からは利用者のマナーの悪さ、そもそもの乗り物としての危険性などの指摘があり、評価は2極化している印象です。

この件について、わたし自身の頭の整理も兼ねて現状の整理と課題について書いてみたいと思います。なお、電動キックボード全般を意図した話ではありますが記事中にもあるとおりレンタル型の利用者が大半であり、その大きなシェアを持つLuupの話が中心となりますのでご了承ください。

導入に至るまでの経緯

導入までの時系列

まずは、電動キックボード導入に至る法改正までの経緯を簡単に整理します。公道を走れるようになったのは2023年7月からですが、突如そこから利用できるようになったわけではなくてその前にLUUP社、そしてLUUP社の社長が会長を務めているマイクロモビリティ推進協議会は実証実験などをやりつつ自民党や関係省庁(経産省や警察庁)に法改正を求めていました。

マイクロモビリティ推進協議会のWebサイトを見ると、その流れがしっかり書いてあります。

2019年 5月 マイクロモビリティ推進協議会を設立

2019年10月 千葉県柏市にて初めての試乗会を開催

2020年 6月 自民党のMaaS議連マイクロモビリティPTが電動キックボードの普及に向けた規制緩和に関する提言案を議論

2020年10月 公道での実証実験計画の認定

2021年 4月 自民党のMaaS議連マイクロモビリティPTにて、電動キックボードのルールづくりに向けた要望を発表

2021年 5月 自民党のMaaS議連マイクロモビリティPTが電動キックボードの普及に向けた規制緩和に関する提言を発表

2022年 4月 電動キックボードの交通ルール等が定められた道路交通法の一部を改正する法律が国会で成立

2023年 7月 道路交通法改正が施行、電動キックボードが利用できるように

スタートは2019年で、この時点から電動キックボードの導入に向けた実証実験などを行いつつ自民党に対して積極的に規制緩和を求めていたことが分かります。そして、自民党の方でもこの動きを後押ししていたこともまた分かります。

1つの例として挙げるのが要望内容。現状でも問題視される「ヘルメット着用不要」「原付免許不要」という要件ですが、2020年の協議会での要望事項の中にすでに入っています。

そして、その後の2021年には自民党MaaS議連に対して電動キックボードへはそれぞれ不要とすることを要望。

この要望を受けた形で自民党MaaS議連の提言が出ており、その後に法改正が行われています。以下は提言の関係箇所。

新事業特例制度を活用した実証事業の結果等を踏まえ、最高速度等に応じた新たな車両区分を設ける等して、走行場所、ヘルメット、免許など運転者の要件等の交通ルールに係る制度を見直すことを検討し、その結果も踏まえつつ、本年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行うこと。

導入の目的

導入の経緯は分かったところで、その目的は何だったのでしょうか。既存のルールを変えるからには、「僕らがこういう事業やりたいから!」で認められるはずもなく、何らかの社会的な意義があるからこそ認められたと言うべきです。これは先に挙げた協議会の設立趣旨から見てみます。

ここに掲げられているのは「買い物難民の増加や高齢者の自動車事故」。これは過疎化が進む地方部ではバスなどの既存の交通手段が徐々に減っているということ、そしてそのために自身で自動車を運転せざるを得ないという問題があり、この解消のために電動キックボードが役に立つ、というロジックであるようです。

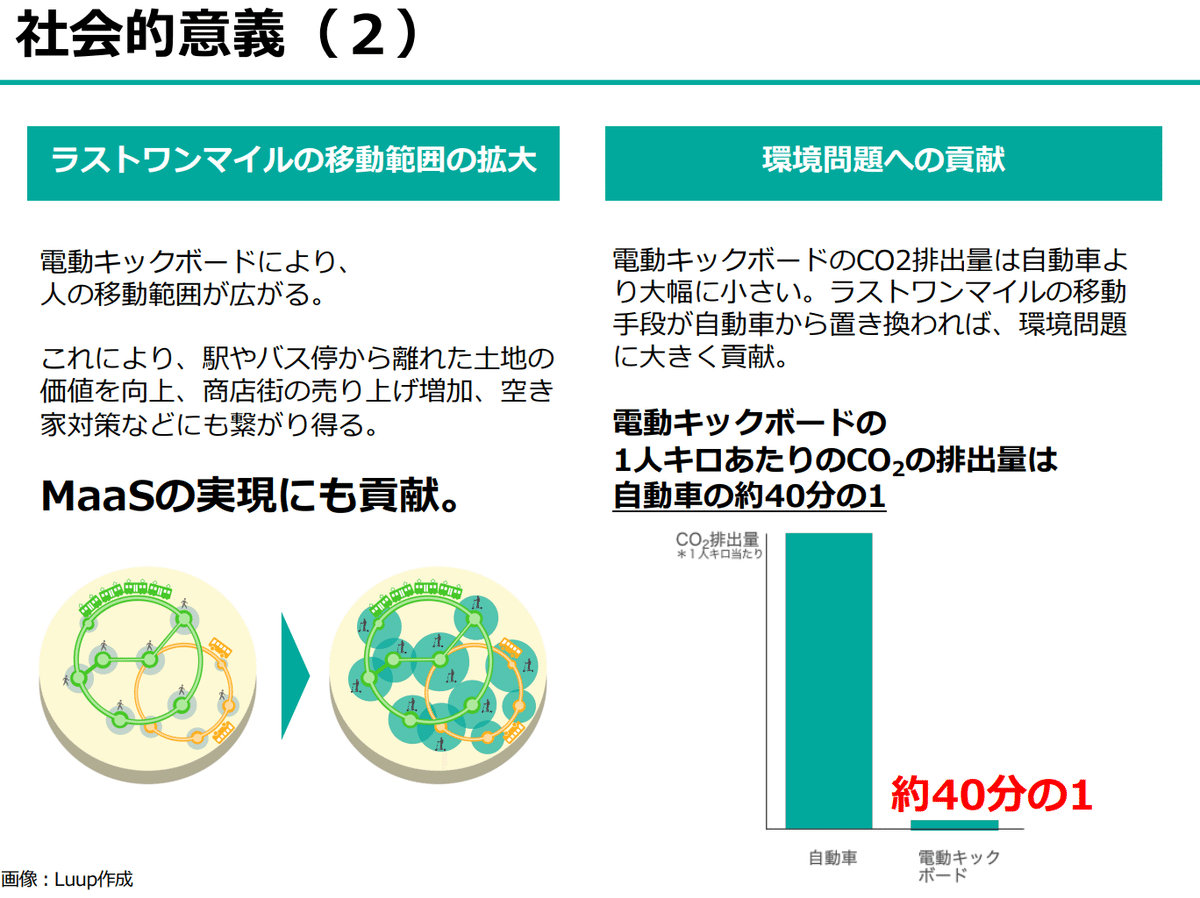

こういう資料もありました。これはLUUP社が出している資料ですが、同じ趣旨のことが書いてあります。

ちなみに、環境問題への貢献も挙げられています。自動車に比べるとCO2排出量が少ない、ということのようです。

まとめ

ここまでをまとめます。

電動キックボードが利用可能になる道路交通法の改正にはLUUP社を中心としたマイクロモビリティ推進協議会の影響が大きそうです。彼らがこの協議会を作って実証実験を行いつつ自民党Maas議連と接点を持ち、その結果として議連としての提言が出てこの提言に基づいて法改正が行われたような流れとなっています。

また、その導入の目的、社会的意義として掲げられていたのは「買い物難民の増加や高齢者の自動車事故」の解消や環境負荷の軽減でした。

現在の状況は?

エリア展開の状況

このような経緯で日本でも利用が可能となった電動キックボード。それでは1年半あまり経った現在での展開の状況はどうなっているのでしょうか。これは、LUUP社のWebサイトにあるポートマップ。

青い丸がポートの場所です。全国で見てみるとそれなりに広く展開してそうな雰囲気を受けます。

次に、九州から中国・四国あたりにズーム。あれれ、と思いませんでしょうか。展開されているのは地方都市の中心部ばかり。そして、山間部などもっと交通の便が悪そうなところには一切展開していないことが分かります。

そして、もちろん大規模に展開されているのは大都市圏。東京を中心とした関東圏。東京においても、中心部に集中的に展開されていることがはっきりしています。

関西も同様です。

このように、明らかに中心市街地に偏ったエリア展開となっています。

事故の発生状況

もう1つ気になるのは事故の発生状況。これは、道交法改正から1年経過した時点での警察庁による調査。1年の間に事故は219件で、負傷者は226名。

次に、事故の起こった場所や年齢などの内訳。

東京都での発生が7割以上。また、Luupなどのレンタル車両による事故が9割。この数字を見ると、「電動キックボードの対策 ≒ レンタルサービスへの対策 ≒ Luupの対策」という図式が理解できるかと思います。この他、利用者数が多いということもありそうですが、事故を起こした運転者の年代は20代が5割。60歳以上ではわずか1.9%。

問題点はどこにある?

これまで、電動キックボード導入の経緯と現在の導入状況について見てきました。これらを踏まえて、わたしとして感じる問題点について3つ考えてみます。

問題1.安全面への懸念

1つは安全面への懸念です。

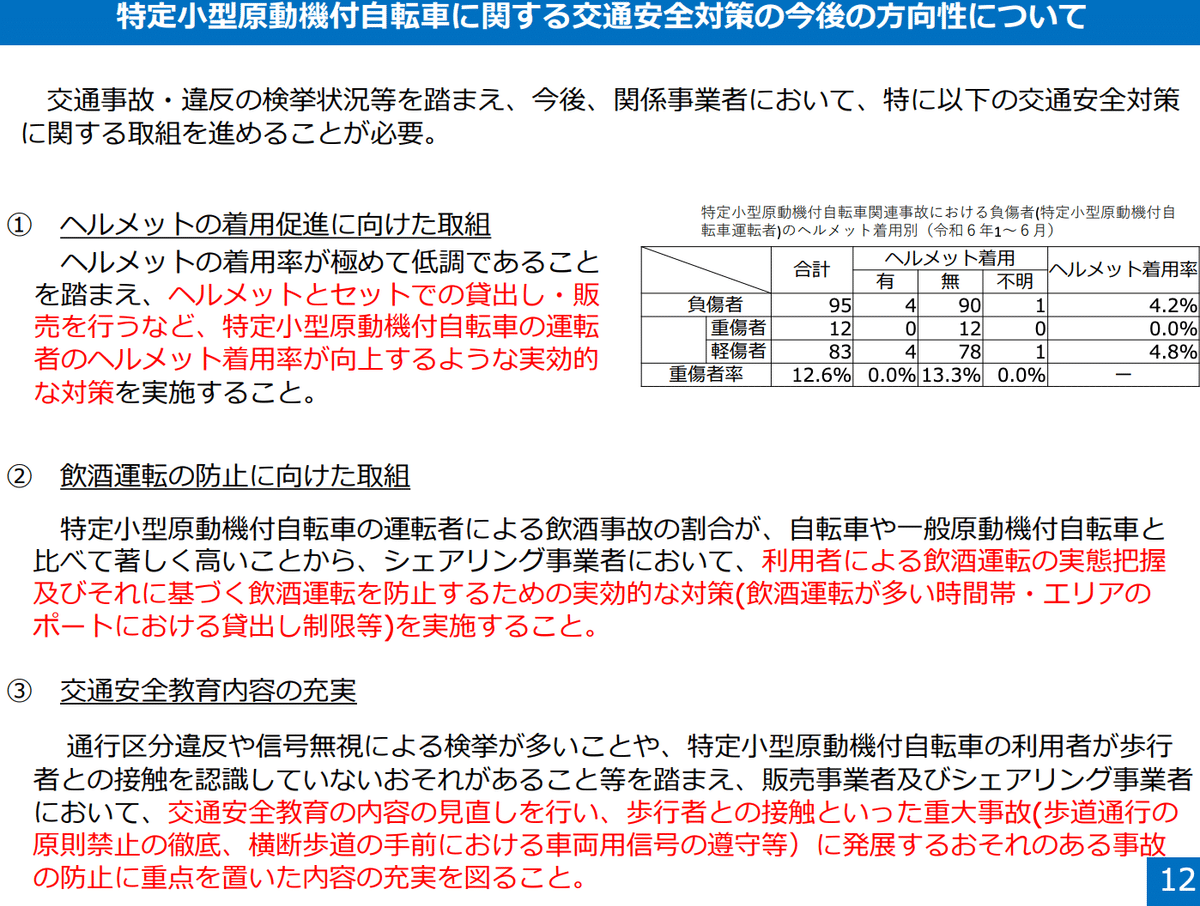

関連する事故が1年で219件生じていることは先ほど書きました。これは実際に事故が起こった場合の話で、交通違反はもっとたくさんあります。1年で2.5万件の検挙があったようです。違反種別の上位は歩道を通行するなどの「通行区分」と、その名の通りの「信号無視」。これで全体の9割近くを占めています。

この数字が他の乗り物と比較して多いか少ないかという議論はその母数である個々の乗り物の利用状況のデータがないと何とも言えません。一方、他の乗り物と比較して突出して危険と思われるものが1つあります。それは、飲酒での事故がやたらと多いということ。

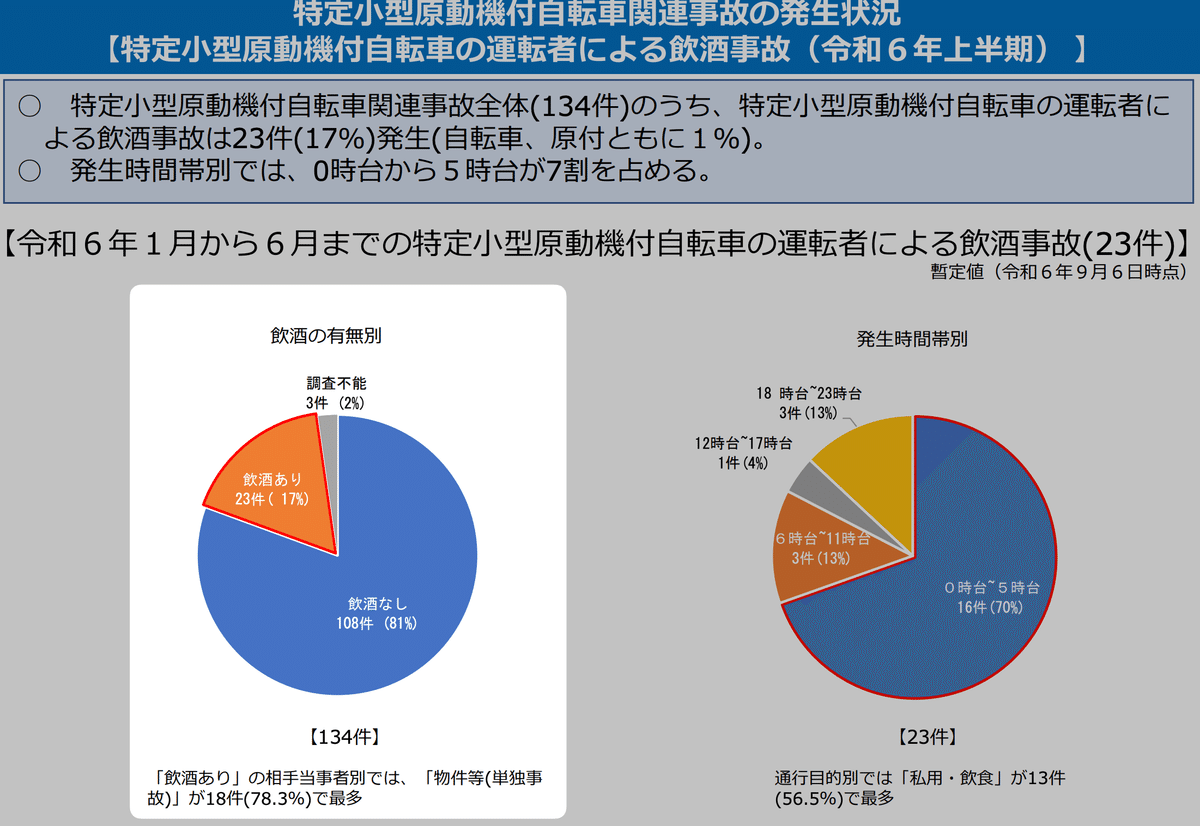

これは2024年1月から6月にかけての電動キックボードによる交通事故のうちで飲酒の有無で見たグラフ。134件に対して23件と、全体の事故のうちで17.2%が飲酒運転によるという結果に。

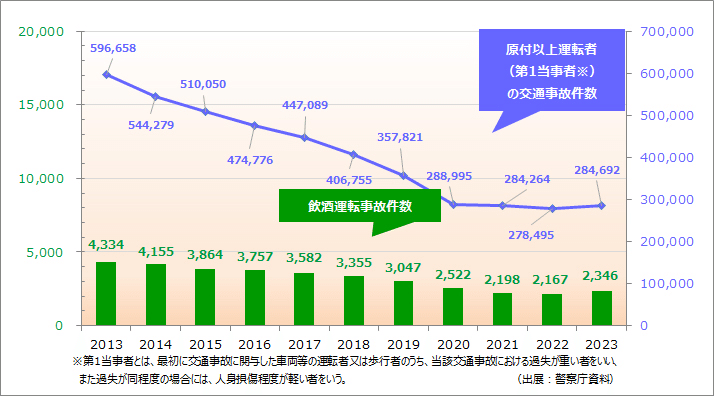

この交通事故件数全体に対する飲酒運転事故の件数の数字を見てみると、こういう統計がありました。割合を見ると0.7〜0.9%程度。

調査タイミングが異なるので参考ではありますが、これをグラフにするとこうなります。圧倒的に電動キックボードの割合が高い。

Luup社としても交通違反をしている利用者が多く現状では不十分という認識はあるようで、2024年6月には「LUUPの安全・安心アクションプラン2024」を発表しています。

この中で直接的な交通違反者への対策なのが「交通違反点数制度による違反者の厳罰化」。一部、引用します。

軽微なものを含む取締られたすべての交通違反に対して違反点数を加算し、一定の点数に達するとアカウントが30日間凍結され、利用者はLUUPの電動キックボードを利用できなくなるものです。30日間の利用停止期間を経た上でその後1年以内に一度でも違法走行で取締りを受けると、当該利用者は無期限でLUUPの電動キックボードには乗車いただけなくなります。

交通違反をすると点数換算して一定以上だとアカウント凍結、そこからさらに取締りを受けた場合には無期限凍結ということのようです。これは一見厳しい措置のようではありますが、実態はいまいちよく分かりません。

少し考えただけでもこういう疑問が浮かびます。

どうやってLuup利用者の情報と個人の交通違反の情報を照合する?Luupの利用時に必要な情報は氏名、生年月日、メールアドレスだけですが…?

そもそも、警察は交通違反者の情報を提供してくれるのか?本人の自己申告だったら機能しないのでは?

(提供してくれるにしても)警察は私企業にそんな情報を特に断りなしに提供して良いのか?本人同意ありであればやはり機能しないのでは?

凍結されるタイミングである「一定の点数」は妥当なのか?

照合して凍結できたとしても新たにアカウントを作成すればまた使えるのでは?

何となく響きは良いけど、中身のないことを言っているようにも聞こえます。ぜひLUUP社の関係者からお話を伺いたいところです。

問題2.当初の理念からの逸脱

2つめに考える問題点は、当初の理念はどこに行ったのかという点です。

当初の理念と言うのは「買い物難民の増加や高齢者の自動車事故」。LUUP社を中心としたマイクロモビリティ推進協議会の設立趣旨としても、そして経産省等へのプレゼン資料としても掲載されていたのはこの点でした。

こういった高邁な理念は素晴らしいのですが、現実として展開されているのは東京大阪が大多数。その他のエリアに展開しているといっても、実際にポートを設置しているのはやはり各県の主要な都市ばかりということは先に説明したとおり。

このエリアの人たちは、果たして交通手段に困っていたでしょうか。買い物難民だったのでしょうか。これらのエリアであれば、まだまだ十分にバスや電車など他の交通手段もあるのではないでしょうか。そして、公共交通機関の撤退などで本当に困っている人たちは彼らの事業によって救われたのでしょうか。

この点について、改めてLuup社のWebサイトを見ていると気付くことがありました。街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる??買い物難民の話はどこへ?

別の箇所には、より詳しい説明がありました。

LUUPのポートを至る所に設置することで、徒歩だと遠いと感じる距離もLUUPを使えば数分で自由自在に移動することができます。そのように街じゅうを「駅前」のように便利にすることで、街全体の価値が上がる未来を目指しています。

これが「街じゅうを『駅前化』」の意図のようです。そもそも都市部の話であって、買い物難民の話でないことは確実です。

おいおい「買い物難民の増加や高齢者の自動車事故」はどこに行ったんだと思って頑張って探したら、一応記載はありました。

高齢者の移動課題など、これら以外にも電動マイクロモビリティだからこそ果たせる役割を、さまざまな自治体の協力を得ながら見出していきたいと考えています。

見てのとおり、だいぶトーンダウンした印象です。具体的に何をやるかを示されず、かつ「自治体の協力を得ながら見出していきたい」。「買い物難民の増加や高齢者の自動車事故を軽減することができる」ことを社会的意義の第一に持ってきて説明していた企業がです。

問題3.政治行政と事業者での緊張関係はあるか

最後の3点目として挙げるのは、この法改正における影響を把握し、フィードバックする体制が十分なのかという点についてです。

時代にそぐわないルールを見直していくことは重要ですが、それは時に新たな問題を生むこともありますので現状でどのような問題が生じているのか、それをどう抑止していくかという仕組みも同時に考えていかなければなりません。

特に、民間企業が定められたルールの中で自社利益を追求するのは社会の公器としての立ち位置をさておけば合理的ですらあり、政治や行政の立場からすればそれを前提として機能するように設計しておくべきものです。

今回の件で言えば、たとえば先に挙げた安全性の課題と当初の理念からの逸脱という問題があります。

安全対策については飲酒運転での事故は他の乗り物と比較して極端に多く、現時点では死亡事故などはないにしても危険な状況です。違反者に対してもっと厳正な対処が行われるべきで、その対策が十分できなければ改めて禁止することも辞さないくらいの態度で望むべきものです。

この点についてはあれこれと警察庁から要望事項は出ているものの、それほど強い調子で書かれているわけではありません。

また、元々は高齢者の買い物難民を救うということを社会的意義に掲げていたにもかかわらず実態としては都市部にのみ展開しているということも糾弾されるべき点です。都市部での事業は許容するにしても、赤字前提であれ一定程度の地方エリアでの展開を求めるということもあるべきではないでしょうか。

これについては、法改正後に買い物難民を救う話はどうなったんだという指摘がどこか公的な場でされているかどうかについては多少調べてみましたが見つけられず(もし発見されたら教えていただきたいです)。

このように、すでに法改正によってどのような影響があったのか、生じている課題に対してどのように対処していくのかという部分はあまりはっきり見えません。事業を運営する側とそれを取り締まる側には適度な緊張関係があるべきですが、警察側はむしろうまく懐柔されているかのようにすら見えます。元警視総監である樋口建史氏の経営体制への迎い入れはSNSでも話題になったところです。

安全対策がさらに進むのかどうかについて注視していく必要があります。

最後に

今回の記事では、電動キックボードの導入までの経緯から現在の状況、その上での課題について整理してみました。

後段にも書きましたが、時代に応じてルールを見直していくことは重要ですし、それ自体を否定するものではありません。しかしながら、それは時に新たな問題を生むこともあることからどのような問題が生じているのか、それをどう抑止していくかを把握し対処していく必要があります。

今回の道路交通法の改正による電動キックボードの導入は、これらが十分機能しているのかというと疑わしいのではないかという懸念があります。

そして、個人的にさらに危惧されるのは今回の事例が1つの成功モデルとして、様々な分野においても同じような法改正が今後起こりうるのではないかという点です。

あえて言葉を悪く表現しますが、「『買い物難民の解消』など多くの政治家の心に響きそうなフレーズを言っておいて支持を得て、法改正までこぎつければ後はやりたい放題やでぇ!」というような事例を作ることはマズいでしょ、ということです。どのような意義があって改正されるのか、それが改正によって十分に果たされているのかという検証は厳しく行われるべきです。

わたし自身、中央区を日々歩いていて電動キックボードを目にしないことはありません。区議会議員という立場で直接的に規制云々に関わることは困難ではありますが、区民の皆さんの安全を守るために何かできることはないかについて考えていきます。

この一環として、超党派での議員連盟を作ることになりました。「電動キックボード(特定小型原動機付き自転車)およびモペット(原動機付自転車)の

在り方を考える超党派議員連盟」というもので、近隣区の政治家の方々とともに今後のあるべき姿について検討を深めていきます。

今回もご覧いただきありがとうございます。記事についての感想や、その他ご意見などあればぜひお聞かせください。