毎回モヤモヤ~な通知表。通知表って、どうあるべき?

みなさま、こんにちは。

市町村により違うかもしれませんが、息子の通う学校は前期と後期に分かれており、つい先日5年生になり初めての通知表を持ち帰りました。

息子の通う学校の評価方法は、『よくできる・できる・もう少し』の3段階評価。

各教科の項目としては、『知識・技能』、『思考・判断・表現』、『主体的に学習に取り組む態度』があります。

今回注目したいのは、

3つ目に挙げた主体的に学習に取り組む態度について。

新学習指導要領と共に登場した、新しい観点からの学習評価です。

最後に、私自身が作成した通知表についてもご紹介させていただきます。

今回も最後までお付き合いいただけると幸いです。

主体的に学習に取り組む態度とは?

通知表で毎回モヤモヤ~な項目なのが、この『主体的に学習に取り組めたかどうか』を評価するこの項目。

中央教育審議会によると「主体的に学習に取り組む態度」とは、「粘り強い取組を行おうとする」ことと、「自らの学習を調整しようとする」ことで、後者については、「自らの学習状況を把握している」こと、「試行錯誤している」という2つの特性があるそうです。

これに異論はありませんが、息子の各教科の大半が『もう少し』。

要は、主体的に取り組めていないという評価です。

そもそも学校の学習自体が好きではないので、積極的に参加していないことは予測できます。

しかし、中には前向きに取り組み、努力している教科もあるのです。

例えば、理科。

週に2日ホームスクーリングを選択している息子ですが、理科のある日は高確率で登校します。

理科も授業は面白いからと、ホームスクーリングでの探究学習よりも優先しているのです。

しかし、『主体的に取り組めているか?』という点では、「もう少し」という評価。

私は授業の場にいるわけではないので何とも言えませんが、息子は『なぜだ!?』という雰囲気でした。

次に家庭科。

裁縫がとにかく苦手な息子は、家庭科の授業中、『なぜできないのか?』と叱られ続けてたそうです。

それが嫌だから、そして何よりも上手くなりたいからと、家で練習を続けました。

それでもなかなか上達はしませんでしたが、

間違いなく粘り強い『努力』をしていましたし、『自身の学習を調整する』という点においても◎だったと思います。

しかし、主体的に取り組めているか?の項目の結果は、

もう少し

これには親子共々悲しみさえ覚えました。

あんなに粘り強く練習したのにね・・できないのは意欲がないせいだと思われたのかな。

先生には別件で電話でお話した際に、家庭科で苦戦したことを家で必死に練習している、ということは伝えていたのですが。

通知表をもらうたびに、なんとなく悲しい気持ちになる息子。

私も、息子の頑張った面をまったく見てもらえなかった悲しさが込み上げました。

通知表の意味

そんな通知表の1つの項目で大げさな!!と言われそうですが、それは大人側の視点だから言えるのだと思います。

子供にとってはどうでしょう?

どんな半年間であれ、がんばった半年間です。

他にも生徒がたくさんいるとか、先生は激務だからとか、子供にとっては全く関係のないことなのです。

自分をきちんと見てもらえたか?

そこが欠如していると、その子にとって悲しいだけの通知表になってしまう。

さらに、学習の進捗具合においても、通知表は残念ながら効果を発揮していません。

各科目、記述式でないと、具体的に何ができて、どこにつまづいているのか。

そして、これから何をすることで克服していけばよいのか。

この3段階評価では何も見えてきません。

要は、良い振り返りにもならず、これからに活かすこともできないのです。

通知表の意味とはなんでしょう?

子供に、『できる・できない』のレッテルを貼ることが目的ですか?

そうではないはずです。

であれば、どのような通知表であれば、子供の学習にとって意味のあるものになるのか?

各学校で真剣に再考するべきだと思います。

よく、教育関係者の方々に『小学校の通知表なんて気にしなくて良いよ!』と言っていただくことがあります。

その方々も評価の在り方に疑問を持ち、息子を励ます形でそのように言ってくれます。

しかし、意味がないのであればやめてしまえば良いと思うのです。

もちろん、先生方が勝手にそのような判断で行動することはできませんが、校長先生ならできます。

この半期の振り返りはとても大切だと思うので、通知表を今後の学習に繋げていけるような、そうしたものになっていってほしいなと思います。

では作ってしまおう!通知表

ということで、私は息子が4年生の時から毎回通知表を作成しています。

週2日はホームスクーリングをしているので、私からも息子の学習の進捗が見えやすいというメリットがあります。

学校の評価方法に疑問があるのであれば、自分で作ってしまえ!です。

我が家の通知表の特長

①各教科、記述式で振り返る

➁息子も、自分自身の学習を振り返り、今後の目標を定める

③お互いの評価をつけあわせ、話し合いの場を持つ

シェルパ(私)と息子自身、それぞれが振り返る。

そして、お互いの評価について話し合うことができると、モヤモヤはまず起こりません。

最後には、後期は具体的に〇〇をがんばるぞ~!という超前向きな気持ちで前期をフィニッシュすることができます。

さらには、後期に学習を進める際に、その通知表を活用したりもできるのです。

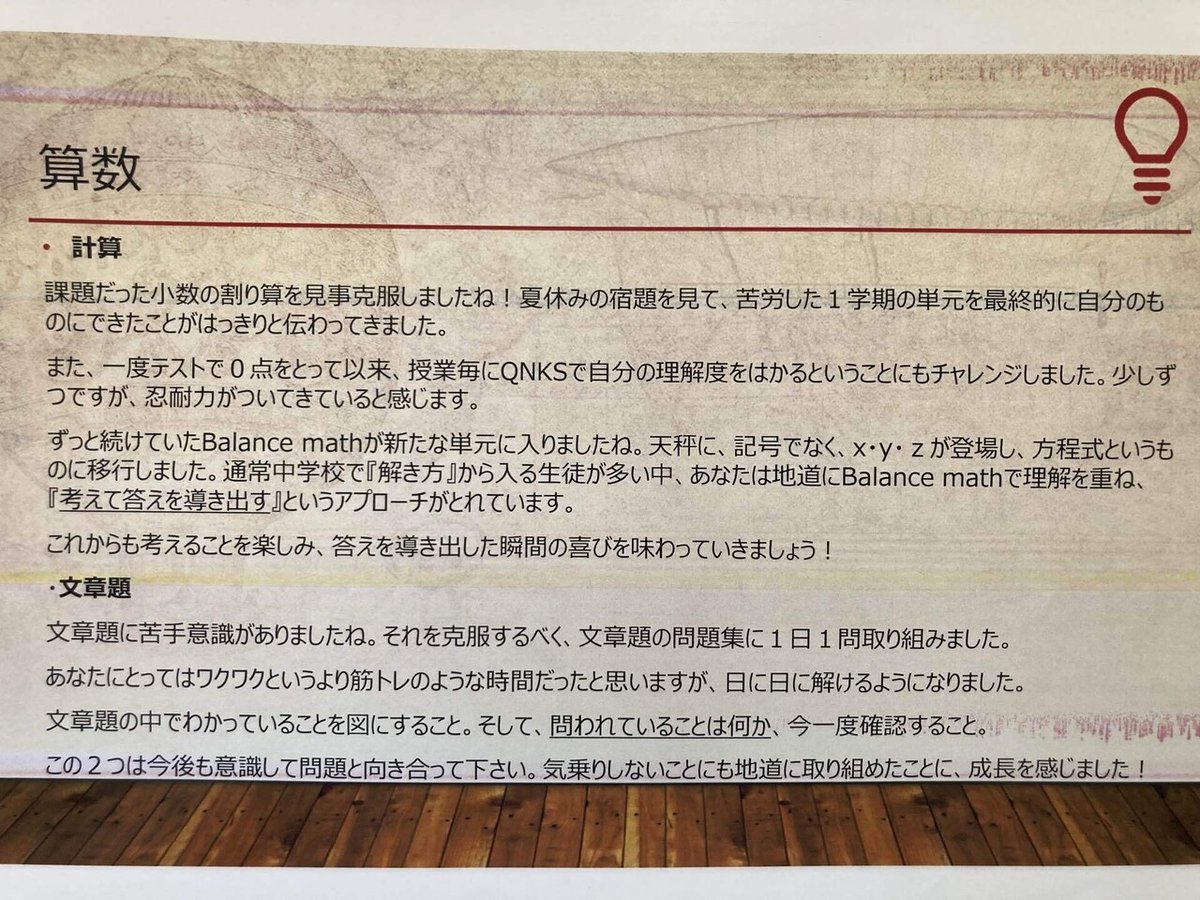

※我が家の通知表(全教科ではありませんが、一部分アップします)

こんなの一人一人無理!と現場の先生には言われそうです。

実際にそんな時間はないと思いますが、そうであれば、このような通知表のあり方はいかがでしょうか?

①子供が自分自身の学習を各教科振り返る

➁それに対して先生が簡単なコメントをつける

これで十分だと思います。

今回も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。