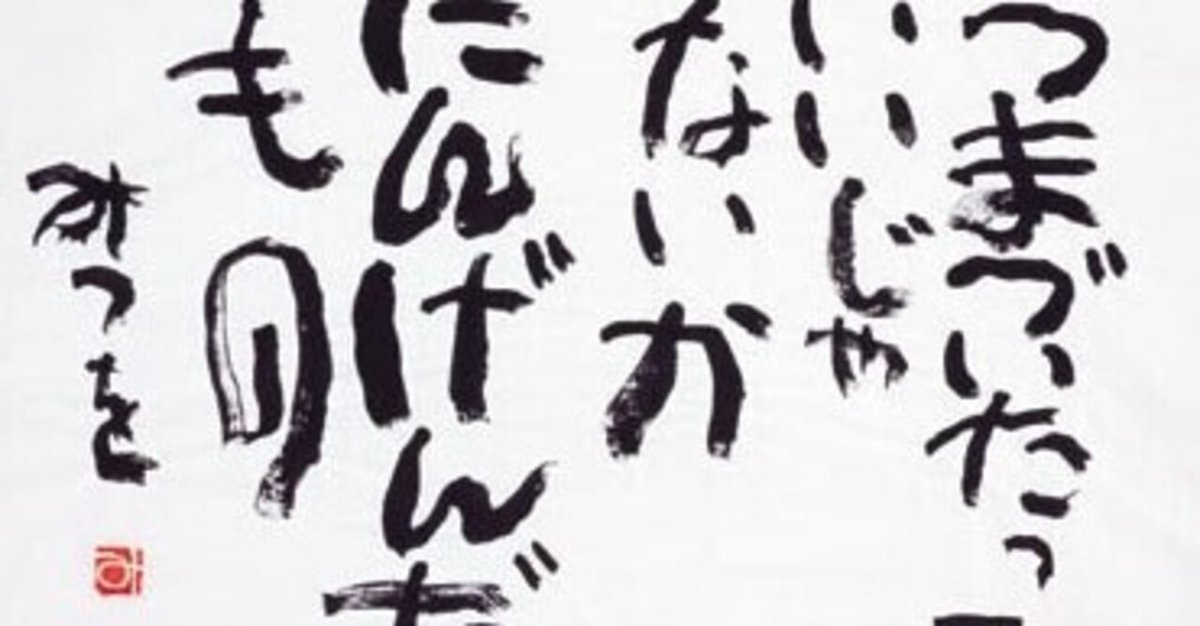

失敗したっていいじゃない

こんにちは。

春休み中の学童って本当に忙しいですね(笑)

朝早くから夜まで子どもたちのエネルギーと向き合うのは教員時代とは一味違った大変さがありました。

春休みも終わり、少し余裕ができたので、また書いていこうと思います。

今回は【失敗したっていいじゃない】というテーマです。

子どもたちと関わるお仕事をしている方はこの言葉をよく使っているのではないかと思います。

「失敗は成功の元」「失敗は成功の母」など失敗にはたくさんの格言が存在し、失敗があるからこそ成功や成長につながるといった意味で使われますね。

子どもも大人も関係なく、私たち人間は新しいことにどんどん挑戦し、失敗し、その失敗から学び、次はこうしたら、ああしたらと試行錯誤を繰り返して成功しようと努力します。

そして、成功した体験(成功体験)を獲得することで自己肯定感を高め、自信をつけることができます。

余談ですが、私が勤務していた特別支援学校では教員が成功体験の少ない子どもたちに色んなことを体験してもらい、失敗しながらも成功に向けて努力するためにどう支援していくかがとても大切なお仕事の一つでした。

人生を豊かに楽しく自立して生きていくために自信はとても重要になってきます。

失敗は成功の元と先人が云ったように、失敗とは成功、成功とは自信、自信とは人生を豊かに生きる力。

つまり、人生を豊かに生きるために失敗は必ず存在し、私たち人間に必要なことなのでしょう。

でも、失敗って悔しかったり、悲しかったり、腹が立ったり複雑な感情がまじりあい、相当なストレスを感じる経験ですよね。

私自身も大きな失敗をたくさん経験してきました。高校、大学受験を滑ったり、大事な試合中で怪我したり、PKを外して負けたり、失敗体験を挙げたらきりがありません(笑)

特に幼少期や児童期の失敗はとてもストレスがかかっているような気がします。私が働く学童では失敗に対し、泣いたり、怒ったりして塞ぎこむ子どもがいます。

その一方で失敗してもケロッとして、まったく気にせず、すぐに切り替えて違うことに手を出す子もいます。

色んなタイプの子がいます。それはその子たちの特性もあるかもしれませんが親や周りの教育者などの教育によるものが大きな要因であると思います。

その要因は【失敗したっていいじゃない】か【失敗しないように頑張りなさい】の2つのスタンスのどちらかよって決まるのではないかと思います。

私は前者の【失敗したっていいじゃない】派です。それに付け加えて【自分の失敗談】と【次失敗しないためにどうすればいいかを一緒に考える】

このスタンスで子どもと関わるようにしています。

失敗するのは当たり前→自分もこんな失敗したよ、あはは(笑)→じゃあ成功に近づくにはどうしたらいいかな?俺やったらこうするかも。○○は?

こんな感じです。まずは子どもの失敗を受け入れること。これがとても大切なことだと思います。

その一方で後者の【失敗しないように頑張りなさい】派について考えていきます。私は後者のスタンスを否定するわけではありません。

前者と違うのは後者は【成功への距離をいかに近くするか】を意識している気がします。

最初から、子どもに失敗しないように気をつけるようにという関わり方をしていれば、子どもをそれを意識し、失敗しないように物事に取り組むと思います。

しかし、子どもも大人も失敗しない人なんて存在しません。どれだけ注意しても、意識しても失敗することはあります。

子どものことを思って成功への距離を近づけてあげようとする関わり方が行き過ぎると、それが脅迫めいた関わり方になっているかもしれません。

それにより失敗することを極端に恐れ、過剰にストレスを感じてしまい、塞ぎこんでしまう子どもになってしまうかもしれません。自分はできない人間だと自信を無くしてしまえば自己肯定感は高まらず豊かな成長、発達を阻害してしまいます。

子どもの失敗を大らかに受け入れましょう、歓迎しましょう。必ず子どもは失敗します。その失敗が将来的には人生を豊かに生きられる力に変わると信じて子どもと関わることが大切なのです。

かの有名な詩人、相田みつを氏もこんな詩をよんでいます。

今日はここまで。ありがとうございました。