梅雨の終わりに風鈴を飾る|夏を楽しむ知恵と準備

関東甲信と東海地方で梅雨明けというニュースを目にしました。

いよいよ本格的な夏が始まりますね。

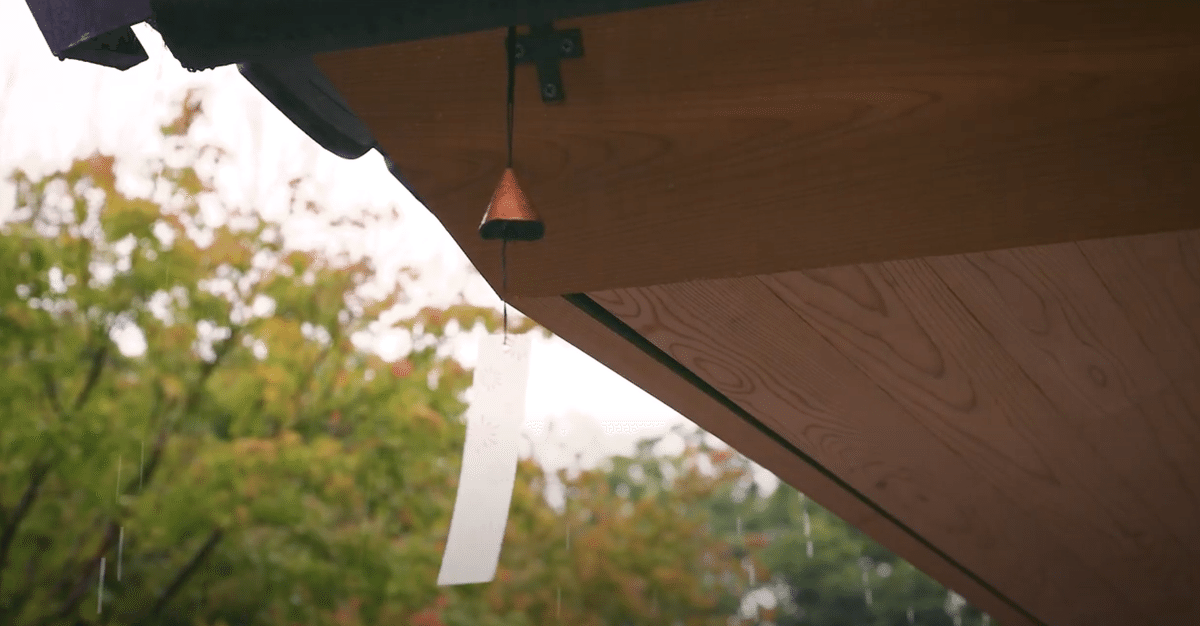

梅雨が終わって、夏がやってくる季節の移ろいと、風鈴の音色を様子を動画に記録しました。

雨の日は苔が美しく映えます。

梅雨の期間は、雨の日と暑さの厳しい日が交互に続きました。

去年まで山門に飾っていたガラスの風鈴は、何個か飾っているうちに割れてしまいました。

参拝者が怪我をしないように、新しい鉄の風鈴に取り替えることにしました。

そして、昨年のガラスの風鈴は、落ちてきても危険ではない場所に移し替えました。

風鈴の歴史は約2000年前の中国に遡ります。竹林に吊り下げて風の向きや音で吉凶を占う「占風鐸(せんぷうたく)」が仏教と共に日本に伝わり、寺の仏堂や塔に吊るされる青銅製の「風鐸」となりました。

一説によると、それが「風鈴」となったのは、浄土宗の開祖・法然聖人が、風鐸を「ふうれい」と呼んだことに由来します。

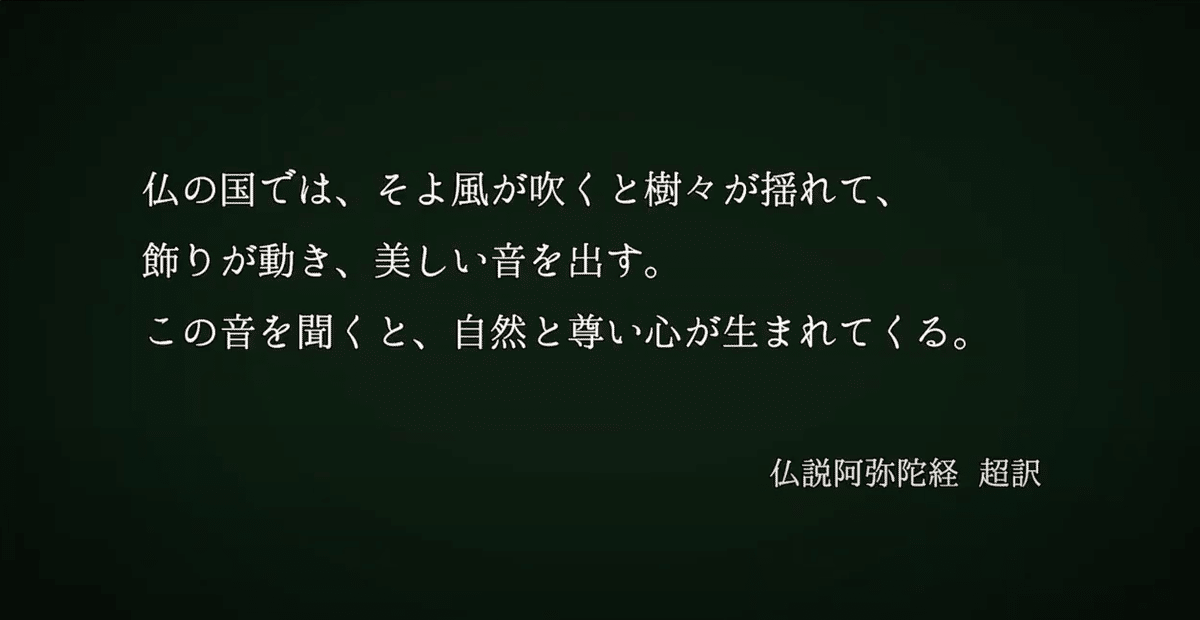

『法然上人行状絵図』に「極楽の七重宝樹(しちじゅうほうじゅ)の風のひびきをこひ、八功徳池(はっくどくち)のなみのをとをおもひて、風鈴を愛して」とあり、その音を極楽浄土の風の響きや池の水音に例えていました。

暑い夏になりそうですが、皆様で声をかけ合って楽しみましょう。

動画をご覧いただき、いいねとチャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。

YouTubeのチャンネルについて

お寺で過ごす日々には、私たちがいつも求めている感動が溢れていることに気づきました。

新芽の芽吹きと秋の紅葉、先人が大切にしてきた古い書物、老若男女が笑い合う声、そっと静かに手を合わせる姿。

このチャンネルでは、四季の移り変わりと静寂、人々のふれあいと賑わいを、映像と言葉で記録し共有します。

https://youtu.be/z1ahgRRU7SU?si=R5CIRtHTsMAi4eRL