Bromothymol Blue と色の化学_rika_04

そろそろ「塩化コバルト」はもういいでしょと思って次にいきます。ただ、コメント欄でかすみさんとのやり取りで、結構良いこと言ったつもりなので、もしお時間がありましたら、コチラもどうぞ!

理科の「実験」を「お笑い」に例えています。お笑いの勉強したとて、その芸人さんのように新しいものを作り出すヒントにしかならないので、学ぶべきはそこじゃないのではないか?という教育批判です😆

![]()

さてさて、まずは面白いサイトを見つけました。教育熱心な方はご存知?

私もまだまだ知らないことばかりで、めちゃくちゃ勉強になります。

ただ、ちょっと「うん?」と思う(のは私だけ?)ことももちろんありますよ😆リンクの問題は若干間違っているようにおもいます。というかずるい。

そこで問題。『純水』にBTB溶液を入れると、一体何色になるでしょうか?

と、ありますが、私はこれでは答えられません。本当に伝えたかった事を問うなら…

そこで問題。『純水』にBTBの粉を入れると、一体何色になるでしょうか?

溶液にはいろいろな状態がありますから、答えを「黄色」にしたいのであれば、個々はBTBの粉である必要があります。粉が黄色なんて、実験で準備する人(作る人)じゃないとわからないですからね…。

んー、ちょっと何言ってるかわからないですかね😆

まぁ、面白いサイトがあったよということです。

さて… Bromothymol Blue !!

ということで003ではBTBのお話をしようかと思います!

Bromothymol Blue(ブロモチモールブルー)の

Bromothymol BlueでBTBですよ!

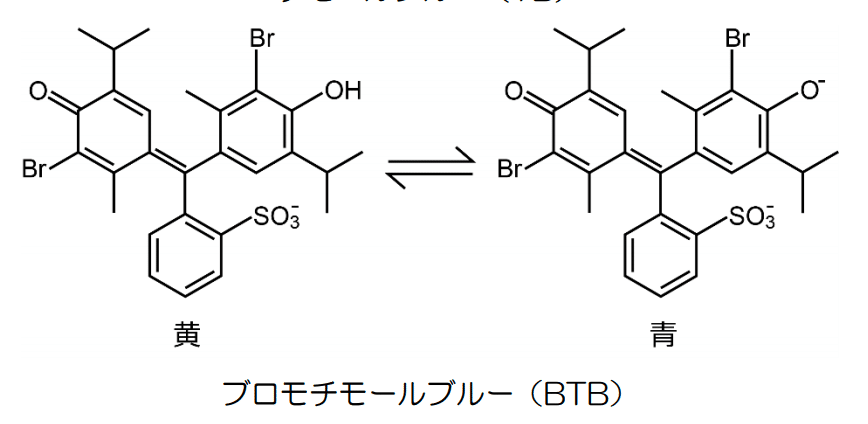

pHによって色が変わる。いや、pHを知るための指示薬として使われるBTB溶液は、小学校でも習う超有名色素!実はその色になるときの構造はわかっていなかったらしいんですね!弘前大学と京都大学のリリースがコチラです!

令和元年にこんな研究報告があったとは😆よくぞやってくれた!スバラシイ

コチラは、大人でもマニアックな方向け😁

さて…

やっぱり、お笑いもそうですが、「布石を回収する」のって痺れませんか?笑い要素よりも「おぉ!」感が強くなりますけどね。おそらく語源は囲碁から来ていると思う(調べてませんが、多分そう)んですが、過去にあったことといつの間にか繋がっているヤツ。

理科note_001で色の話をしたことを、回収します。

光の色、プリズムで分離した光を思い出してください。

気づきました?

並びは同じだと言うことを…。

私は細胞などを染色(せんしょく)する仕事をしておりましたので、色の並びは人よりも染み込んでいます。どなたかの記事で虹の色を「波長を想像して並べる」と言ったのは、色素のことが染み付いているからでしょうね。染色されています😁

なぜ色が変わるか!?

色は吸収されなかった部分が見えていると001で説明しました。

下の図のような状態ですね。

pHが変わる(これは高校化学か?)H+ 濃度が変わっていくわけですが、その影響を受けて色素の構造が変わっていきます。

何が違うかは間違い探しのようですね。細かくは理解しなくて大丈夫です。

pHが変わるにつれて、ちょっとずつ構造が変わります。

そうすると、吸収できる部分が徐々にずれていきます。

pH 12 → 7 → 2 の見え方です。構造が変わることで、吸収できる部分が変わります。ブラインドの角度が変わるようなイメージで、遮光する部分はpHによって順番に変わることが色素の特徴です。

じゃあ紫キャベツ液は?

さて、中学理科に直面されているかたや、教育マニアの方から、紫キャベツは違うよ!とツッコミが入りそうですね😁

「紫から酸にすると赤になるじゃない!どういうことよ!」と揚げ足を取られないように解説しますよ😁

実はもう少し広い視野で見ると同じになります。もちろん、色素の特徴として、BTBと紫キャベツは、「酸・アルカリの変化の方向は逆」になります。

黄色は、BTBだと酸性、紫キャベツだとアルカリ性です。

酸→アルカリの色の変化は反対です。

考え方を説明するよ

まずは、紫キャベツはアルカリ性で黄色です。こういう状態

このように、引いてみると、スリット(山と谷)のようになっていると想像して下さい。このスリットを同じように左に動かしていきます。

中性は紫色…更にスリットをpH変化に合わせて左にずらしていきます。

すると…

もっと引いて見ると…

最初に見えていたスリットは、紫の向こう側(左)にあり、次のスリットが赤の領域に来ている。このように考えると良いでしょう😊

こうなります。パワポをもっと小さく作り始めればよかったと後悔はしています😆

![]()

✅ 物質によって、pH変化によって動く方向は違う

✅ 色が飛び飛びになることはない(酸が青、中性が赤、アルカリが緑にはならない)

ざーっと検索する中で、pHと色の変化をここまで説明しているものは無いのかなと思います。少なくとも学校では教わらないかなぁ。

いくつか端折った部分が分かりづらいかもしれませんので、質問等はコメント欄でお話しましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!