海部氏勘注系図①

これまで全然使っていなかった海部氏勘注系図。何故かと言えば情報が多すぎて、どう解せばいいのかわからないというか、これだけに頼るのは怖いというか。困惑の勘注系図を見ていこうと思う。

表紙からして、亦名、亦名で、ええええ、同一人物でいいの!? という人々神々が目白押し。

表紙はわりとネットに流通しているので、系図本文に行こうと思う。阿加流姫に関係があるのは倭得玉彦までだ。

字数の都合で二回に分ける。

海部氏勘注系図は丹後の元伊勢籠神社の社家海部家の、古代から奈良時代までの系図だ。

非常にあっさりした本系図を補うようにたくさんの注記が書き込まれている。

旧字が多くてめっちゃ大変だった(;´Д`)

似た系図を持つ先代旧事本紀を手に読み解いていこうと思う。

先代旧事本紀と言っても国造本紀以外の主な内容は記紀とそう変わらない。

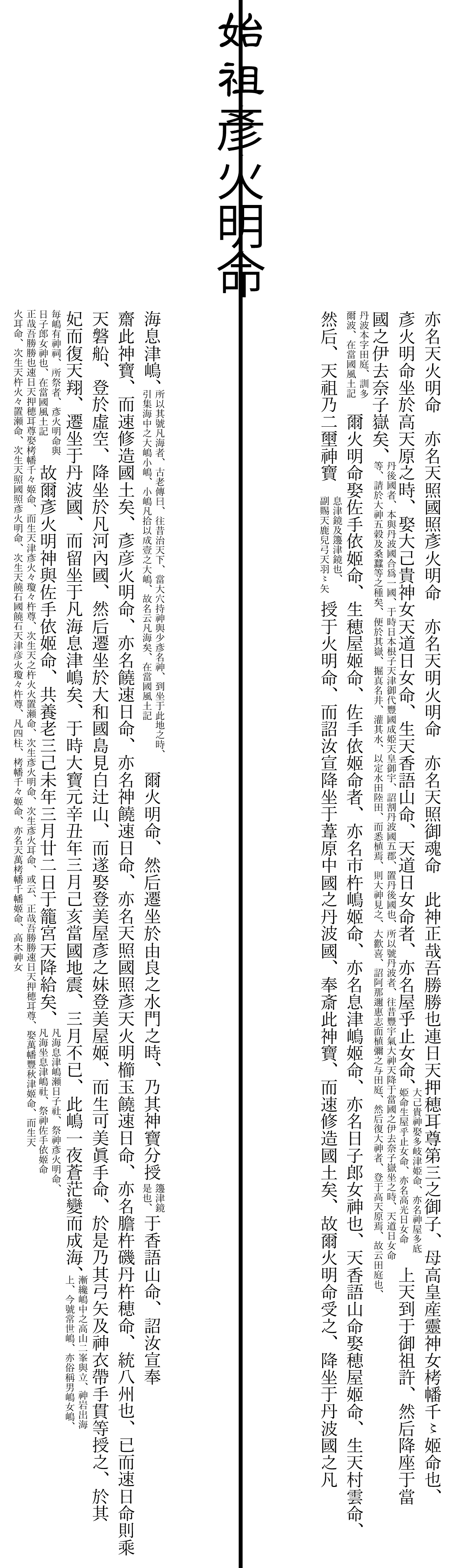

始祖彥火明命

知らない神がいきなり出てくる。天之杵火々置瀬は瓊瓊杵尊の別名らしい。

トピックは市杵島姫の別名に日子郎女が出てくることかな。

ヒコと言ったら彦だから男だろうと短絡的に決めつけていたことを反省しないとd(゚∀゚*)ネッ!

ヒルコかもしれないが、どちらにしても通説では男性扱いだと思う。

ヒルコは伊邪那美の生んだ最初の子の名前で、葦舟に入れて流しうてき、と捨てられてしまった神様。ヒルコは日子で、おそらく男神だった太陽神饒速日のことだ! などという説を確か中学か高校の頃に読んで、なるほどね! と思ったものだった。

太陽神が男神だったかは定かではないけれど、饒速日が流されたは当たってるかもしれない。

阿加流姫を追っていると、明らかに阿加流姫なのに男性になっていることがままある。おそらく、大陸風の男尊女卑が入ってきた奈良時代以降に男性に変えられたのかなと思うのだけど(日本では遡れば遡るほど女性の地位が高い)、その男性の姿は兄や夫の姿が投影されているのかなと思う。

ヒメに何種類か漢字が当てられているが、姫が「姬」なのが気になる。この字は姫の旧字ではなく全く別の字で、いわゆる姫氏、古代周王朝の姓の正しい漢字だ。

月の神話の、嫦娥と后羿のきっかけになった10人の太陽の息子たちの、父帝夋の姓も姬氏で、あとは黄帝の別姓も姬氏だ。もしかしたら姬氏のヒメに姬の字を当ててるとか? と思ったが、この系図の成立は通説に従えば江戸時代、海部氏の伝承通りでも平安時代で、そこまで伝わっていたかなあ? と思うと気のせいか。(ただ出てくる姬はほぼほぼ阿加流姫だ)

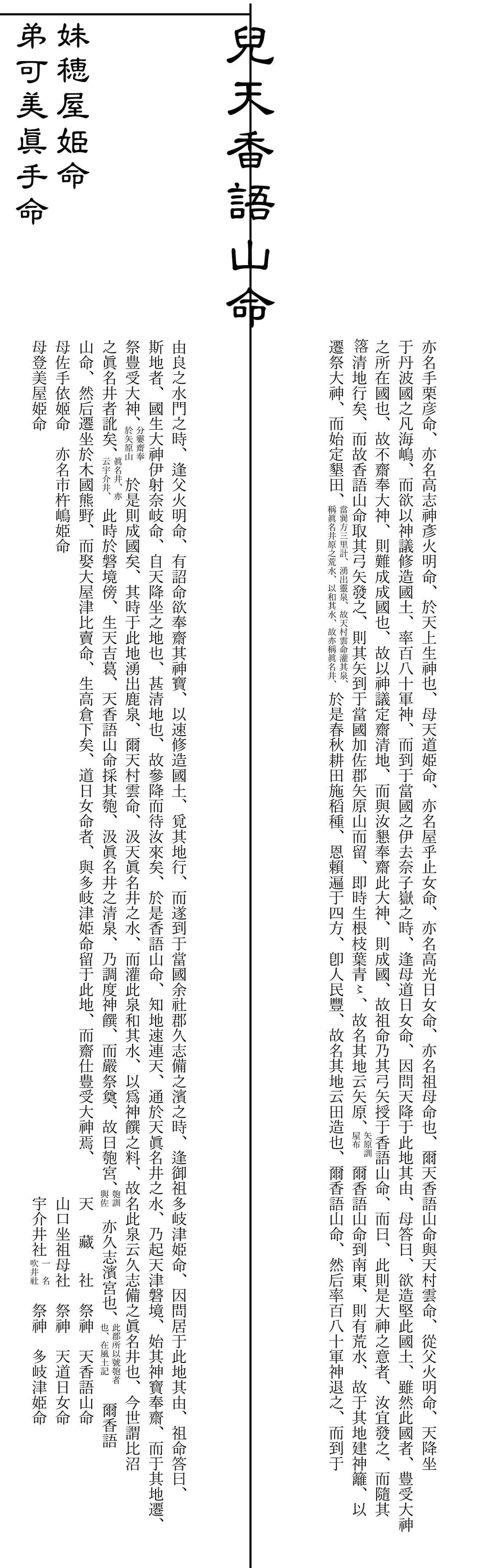

兒天香語山命

そう言えば、海部氏・尾張氏の系図には大和三山と似た名の人物が二人いる。

一人はこの天香語山だ。もう一人は六世~八世に出てくる宇那比姫で、こちらは海部氏の系図フリークの方々には卑弥呼に違いないと大人気の人物だ。今回は五世までなので登場しないが。

天香語山の子が天村雲なので、香具山ではなくて、鹿児弓かもしれないなあと思ってたら、勘注系図にはばっちり弓をもらったと書いてあった。

天村雲は天叢雲剣で草薙剣の正式名称。天鹿児弓は天稚彦や饒速日が持っていた弓の名だ。

先代旧事本紀では、別名を高倉下(たかくらじ)という。手栗彦は高倉下がさらに訛ったものだろうか。

高倉下は神様の夢告で布都御魂の在処を知り、お告げ通りに神武天皇に届けてその神気で神武天皇を救ったという逸話を持っている。

孫天村雲命

別名を五十楯。先代旧事本紀では五多底と書くが、五十建でイタケルではないかという。

勘注系図では天村雲の弟に高倉下が出てくる。

ところで先代旧事本紀にはもう一人似た名前の人物が出てくる。

豊玉姫と彦火火出見(山幸彦)の間に生まれた第2子、武位起(たけいたて)だ。

高倉下は武位起を訓読みしたものではないかという説がある。

天村雲が日向にいたときに、阿俾良依姫を娶っている。

依姫、津姫、乃女、津女、この辺地名+称号のようで、同時代に地名が同じだと同一人物の可能性があると思う。甕津姫と甕依姫がどうやら同じ人物だったように。

阿俾良依姫にも同じ名前で称号の違う姫が出てくる。

天村雲の弟が高倉下なら神武天皇と同時代だ。

その神武天皇が、日向にいるときに娶った姫の名が吾平津姫だ。

神武天皇が天叢雲剣をふるう場面はないが、もし彼がヤマトタケルならば、まさに天叢雲剣を携えて東国に向かっている。

天村雲の子の天忍人は、系図が圧縮されることを思えば、二世代後の天足彦国押人と同一人物では。

孝安天皇も同一人物な気がする。

三世孫倭宿禰

倭宿禰といえば、椎根津彦、珍彦。

猿田彦じゃないか、ひょっとしたら大麻比古じゃないかと思ってる人物だが、海部氏の系図に出てくる。本系図にも出てくる。

大分に椎根津彦神社という神社がある。

椎根津彦を祀っているのは当然だが、もう一柱、武位起も祀っている。

椎根津彦神社によると、椎根津彦は、彦火火出見の子武位起を父に持つという。

勘注系図、先代旧事本紀の記述も併せて考えると色々妄想がとまらないが、系図が出来た年代と神話が現実だった時代に数百年の時が横たわっている。

亦の名を天御蔭……。

ちなみに天御影は出雲の神で、道主日女との間に子をなしている。

妹に葛木出石姫がいる。伊加里姫の娘だそうだ。

ほんと、いろいろ妄想が止まらないというか、江戸時代の偽作という説もあるが、江戸時代に書かれているにしては、なんだか妙に阿加流姫関係ときれいにリンクしている。

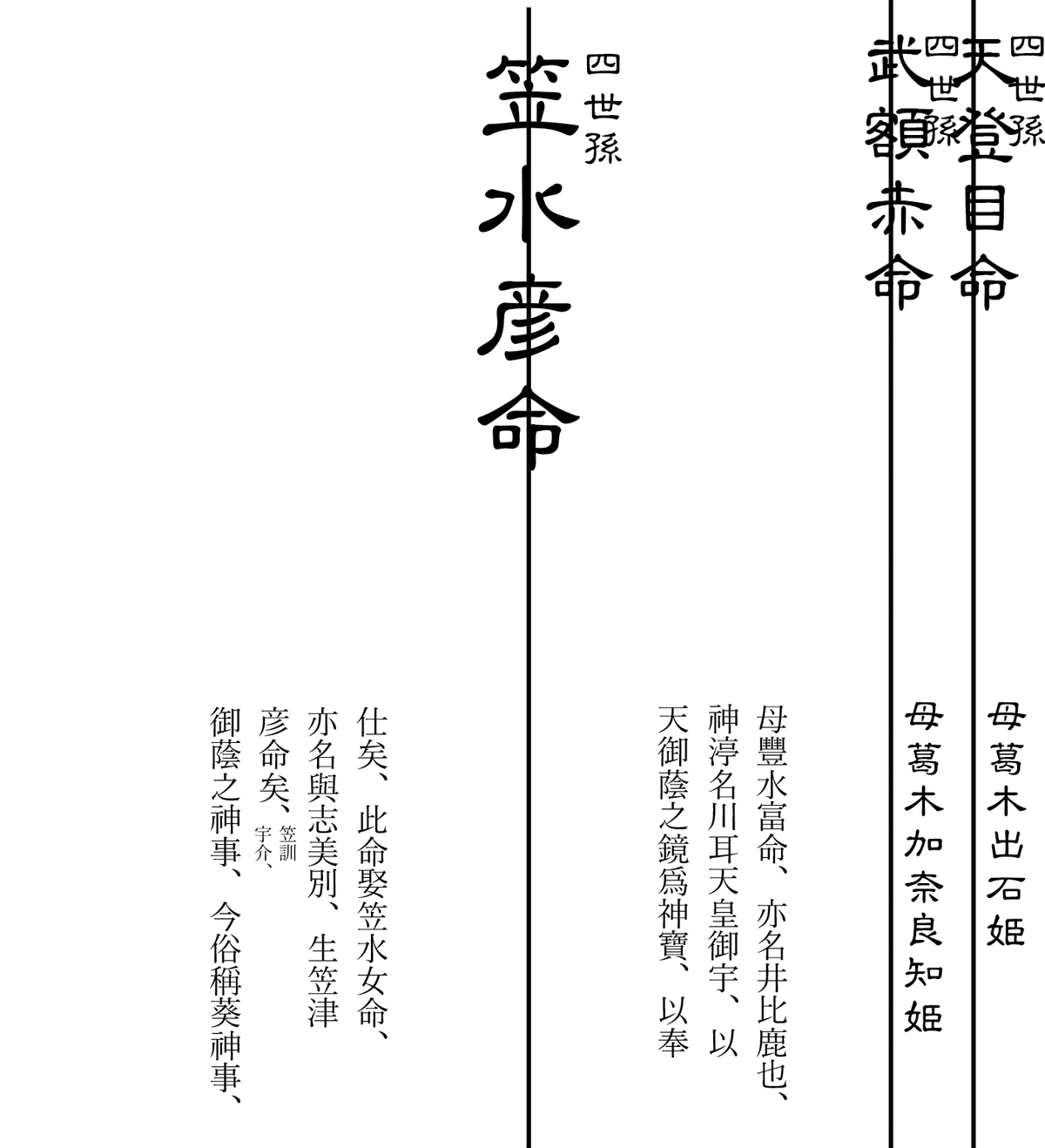

四世孫笠水彦

ここからは海部氏の特有の系図になる。

右側の天登目と武額赤は先代旧事本紀にも出てくる。海部氏にとっては傍系なので途中で切れる。

笠水彦は笠水神社の祭神だ。

偽書の疑いが濃厚な丹後国風土記残欠とリンクしているせいで、笠水彦が載っている勘中系図にも疑いの目が向けられているが、勘注系図にしろ丹後国風土記残欠にしろ、笠と書いてウケと読めという指示がわけわからなくて、創作と片付けられないものがあるなと思う。

ウケというのは無論豊受の受だろうが、笠と表記するのが意味不明すぎる。

丹後には加佐郡という地名があり、その起源説話として笠水があってもいいと思うのだが、わざわざウケと読ませてる不思議。

武額赤は、どこかで書いたかもしれないが、タケのウカカなので、阿加流姫と何か関係があると思われる。

また、従兄弟の天登目は、忌部氏系図に出てくる天富ではないだろうか。

ここに母の名として、豊水富、亦の名を井比鹿と出てくる。

御蔭の神事が葵祭の起源であると書かれているが、これに関しては賀茂氏でも天御影の神事がミアレ祭の起源であると伝えている。ミアレ祭は葵祭のことだ。

なお、ミアレ祭は宗像神社にもある。

ミアレとは御生れを意味する。

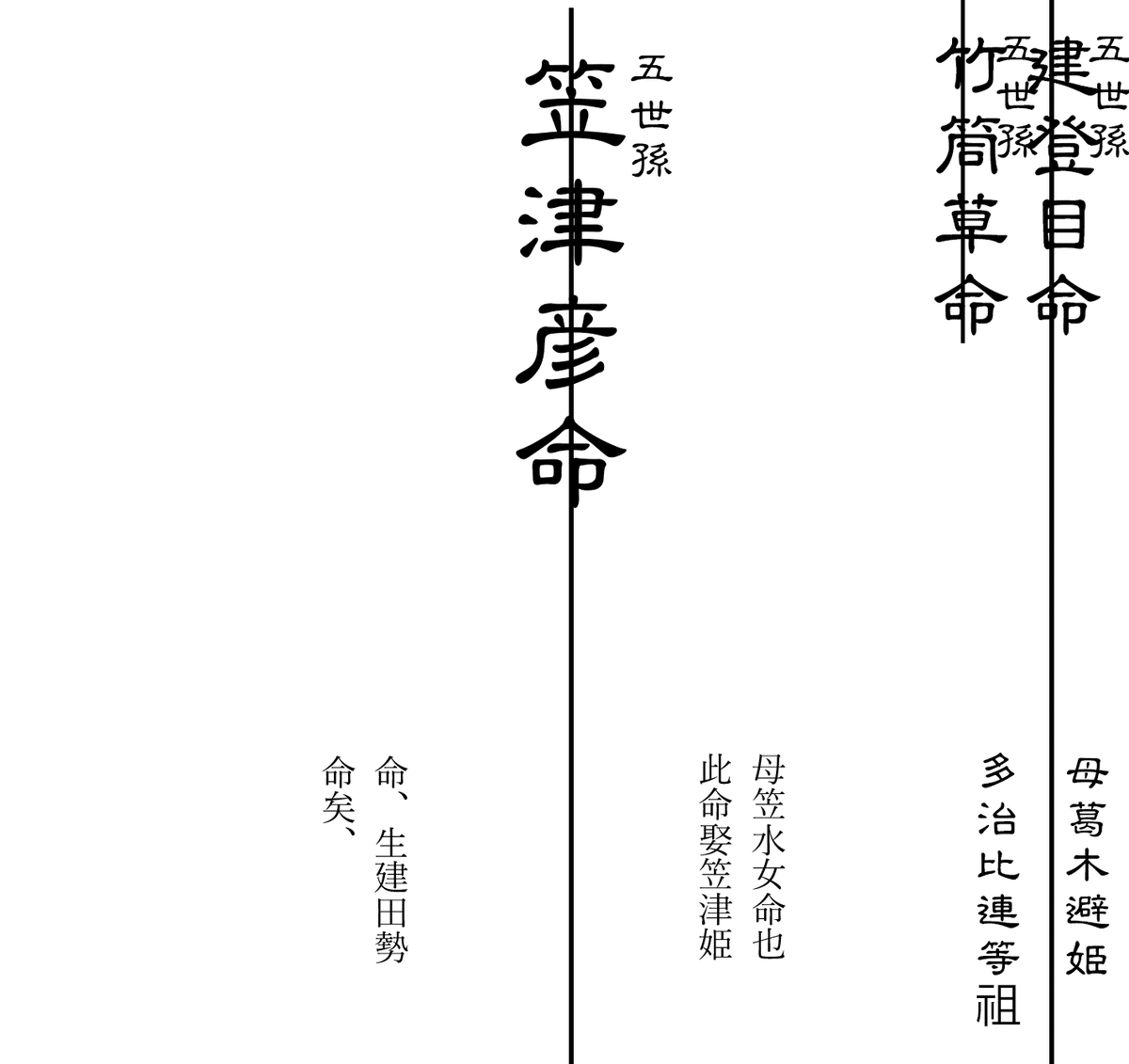

五世孫笠津彦

情報が少なくて書くこともないが、この次の世代から情報過多になる。

尾張氏系図とも次の世代で合流する。