海部氏勘注系図②

ネットでよく扱われているのが建諸隅~前後数代の勘注系図。

宇那比姫とか、天豊姫とか、邪馬台国に興味がある方なら見たことがあるかと思う。

綺麗に系図の形に整っているものをよく目にするが、実際の勘注系図はたくさんの書き込みがある。書き込みについては出回ってないので、全文頑張って打ち込んでみた(;´Д`)

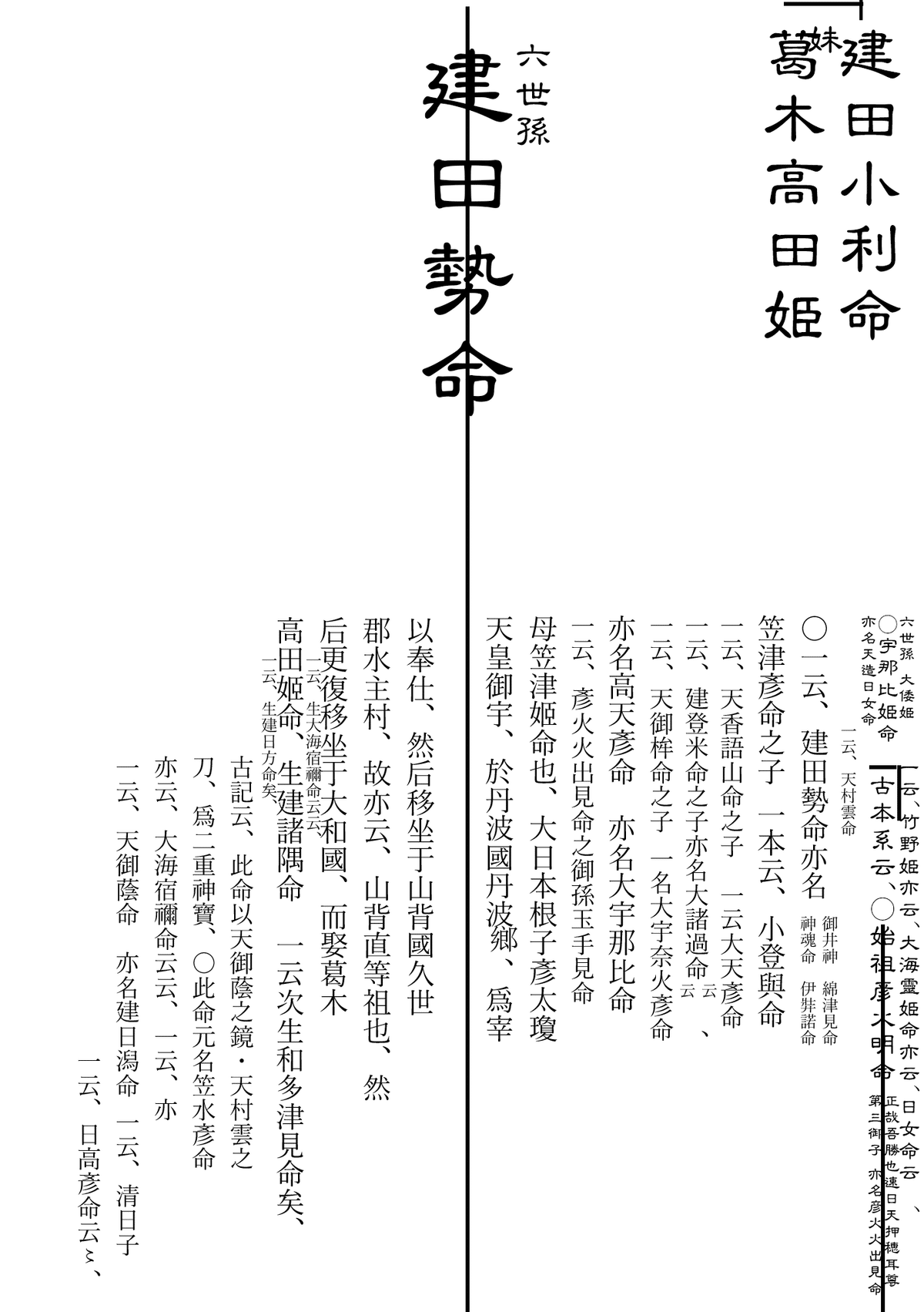

六世孫 建田勢命

なぜか天日槍や鴨氏や三上氏や日子坐や阿曇氏がこのあたりからちらほら影を見せるようになってくる。

阿加流姫を追ってきた私には全く不思議はないのだけど、勘注系図をいきなり見せられて亦名でこれだけ列記されると、なんじゃこのトンデモは!!! ってなるかもしれない。

亦名が伊弉諾。

ただね、伊邪那岐を歴史上に探すなら、遷都が伊佐奈岐の孫の時代だとすると、幽宮(隠居場所)が淡路島にあるのはちょっと不思議な気がする。

淡路島が重要になるのは、遷都の後、水銀採掘に阿波に渡るようになってからじゃないだろうか。

阿波で水銀採掘が始まったのは卑弥呼の時代より前からだが、九州から行くのなら淡路島は重要ではない。

とすると、神話の伊邪那岐は須佐之男よりも後の時代かもしれない。

右上に建田小利がいるが、これは建由碁理だったのではないだろうか。

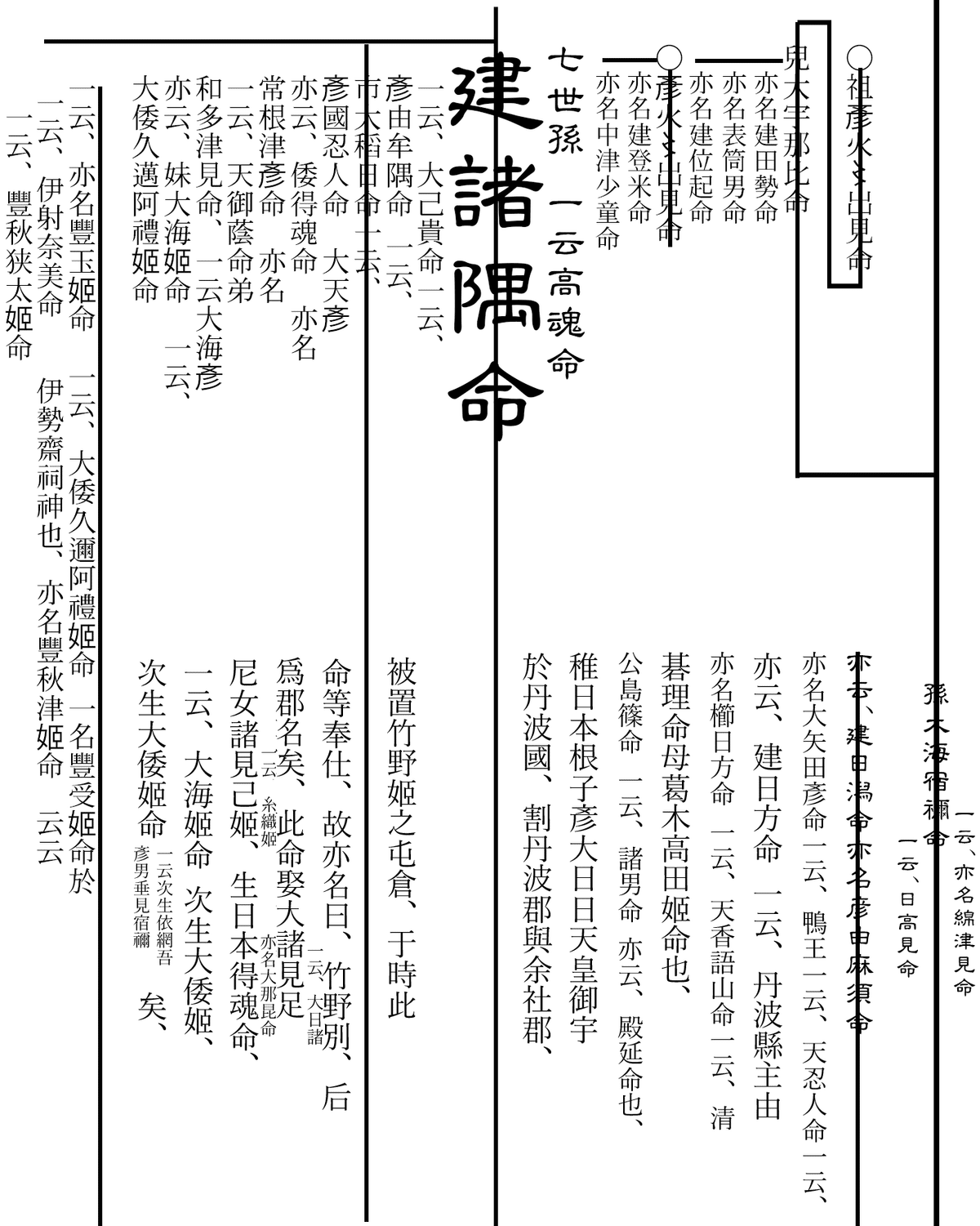

七世孫 建諸隅命

建由碁理が邪馬台国の都市牛利だというのは、多分私以外にも比定している人がいるような気がする。

ただ亦名を読んでいくと、これは天日槍っぽく見える💦

天御蔭の弟が和多津見ならば、誰なのだか今ひとつ決め手に欠けていた天御蔭の正体は、高野御子、脱解かなあ?

あまりに他で見たことのない新情報の連続に、あれこれ妄想が捗るのだけど、現存の勘注系図自体は1600年代の写本で、元の系図がどこまで遡るものなのかわかっていない。

(一応原本は9世紀のものだと伝わっている)

一番左にとんでもない情報が書かれている。

豊受大神が伊邪那美だという。

ただこれに関しては、神社を回っているとひょっとしたらそうなのじゃ? と思えるところがある。

須佐之男の母としての伊邪那美ではなく、神話の伊邪那美は、比婆山に葬られるが、比婆山は三穂津姫と事代主の伝説のある揖屋神社から伊賦夜坂を上ってゆく。

揖屋は伊賦夜だ。

熊野にも伊邪那美の墓があるが、熊野と阿加流姫の関係も深い。

黄泉大神としての伊邪那美は以後出てこないが、須勢理姫は出て来る。

比婆山が阿加流姫の墓ならば、甕津姫が多具国(出雲と伯耆の境)の神なのも頷ける。

そんなことを考えていると、この系図って案外ちゃんと伝わってたものなのじゃないかとも思えてくる。

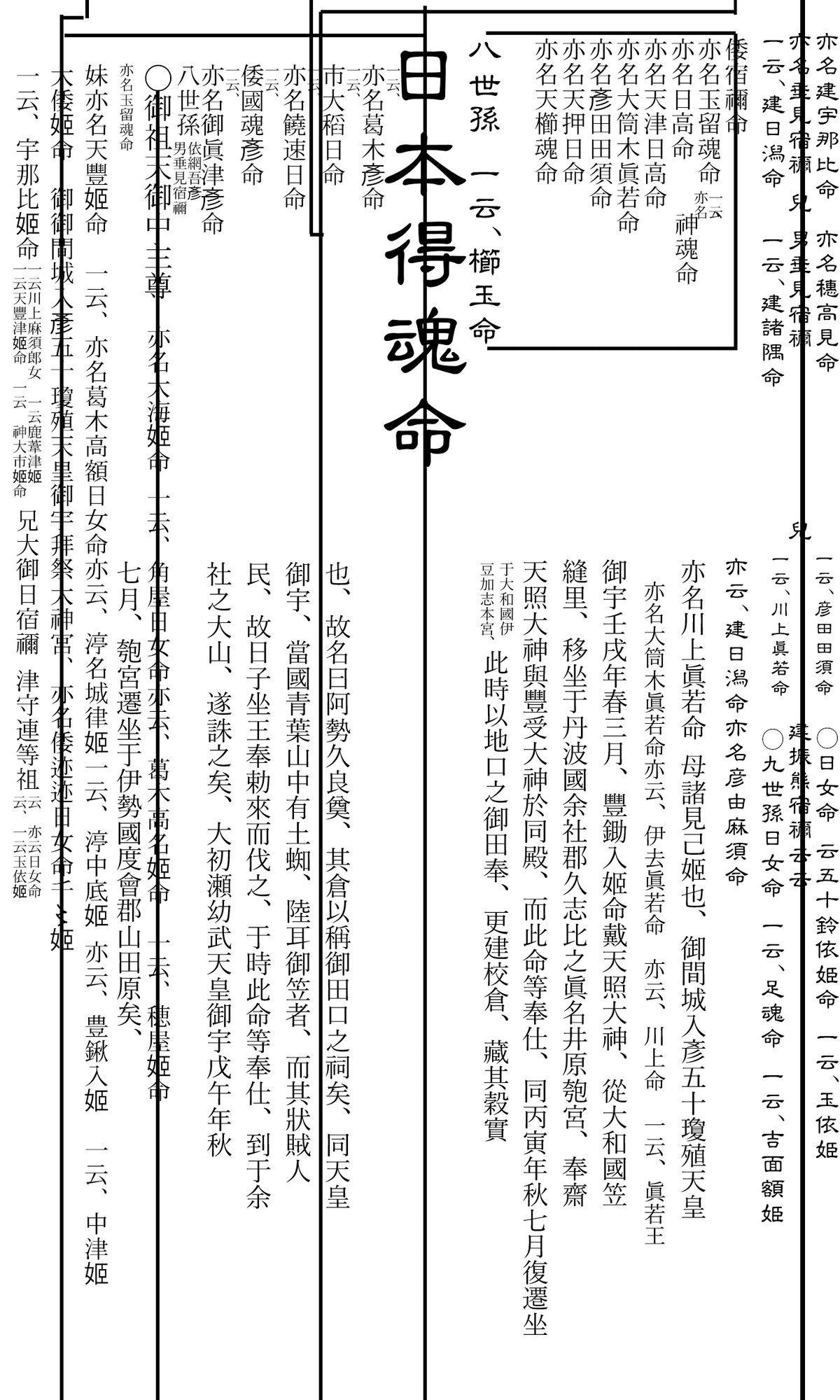

八世孫 日本得魂命

尾張氏系図では、日本得魂の妹は竹野姫となっている。

勘注系図では大倭姫(やまとひめ)で、別名を倭迹迹姫、天豊姫、豊鍬入姫などという。

いろいろな資料を駆使して、豊鍬入姫と竹野姫と倭姫と台与は全部同一人物! と証明していったが、勘注系図にはさらりと一云で書いてあるという(笑)

しかも一云を重ねていくと、系図は圧縮されて、神話の時代と日本得魂の時代が重なってくる仕組みだ。

あまりにエキセントリックな系図なので、これだけを頼りに歴史を読み解くのは怖いのだけど、様々な資料から仮説を立てた末にふとこの系図を見るとぎょっとする。

籠神社には他に息津鏡、邊津鏡が伝わっていて、それぞれ後漢鏡、前漢鏡だとわかっている。天火明が持ってきた鏡だとされるが、何故天火明が持っていたのか、通り一遍の日本神話ではよくわからない。

出石神宝であり、十種神宝であり、阿加流姫と天日槍から地続きであるとするとすべてつながるという寸法だ。