宇宙ビジネスの動向(2024/12/09更新)

宇宙ビジネスの全体感について、経産省の「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた 経済産業省の取組と今後について」をもとに、補足を交えつつ整理していきます。

宇宙産業の市場規模、成長率

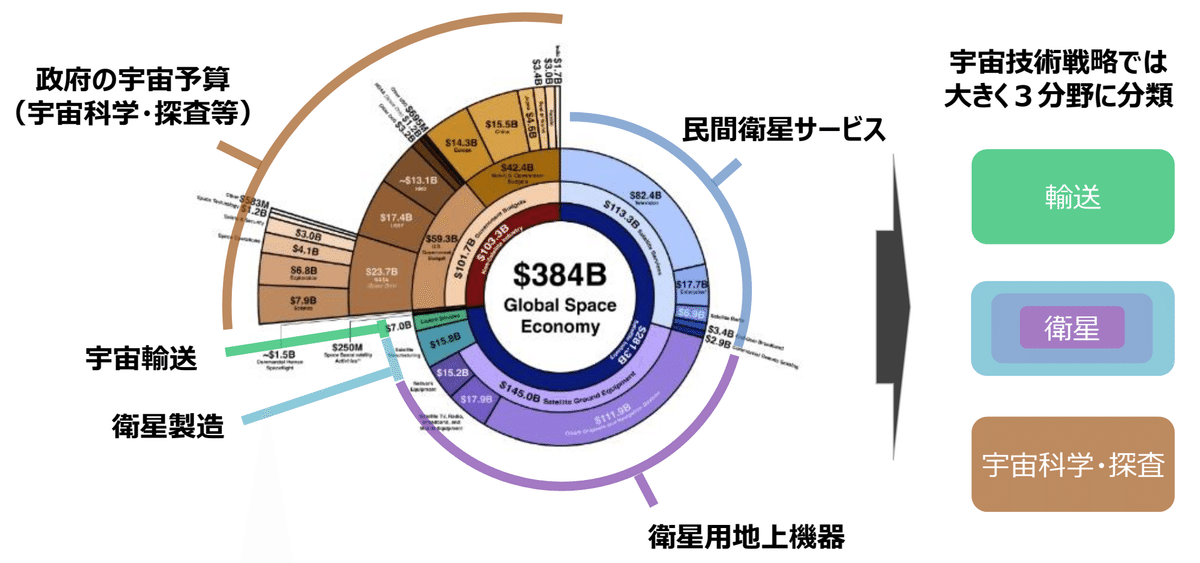

世界の宇宙産業の市場規模は約54兆円(1ドル140円で計算)と推定されています。特に民間企業の活動が全体の約4分の3を占めており、衛星関連サービスや打ち上げ事業が主要な部分を担っています。

さらに、2040年には市場規模が140兆円規模に達するとの予測もあり、今後の成長が期待されています。

急拡大している「Second Order Impacts」の定義は確認できませんでしたが、おそらく宇宙技術の進化と普及による、他産業で生まれてくる新たなサービス(波及効果)のようなものだと推察できます。

例えば、低軌道衛星を活用した高速インターネットサービスの提供により、未開拓地域でのデジタル経済の発展など。また、精度の高い地球観測データは、農業や環境監視、都市計画など多岐にわたる分野での効率化や革新を可能にします。これらの新たな応用分野が拡大することで、Second Order Impactsとしての経済的価値が増大すると考えられます。

今回は、特に以下3つの注目領域について調べていきます。

宇宙輸送

衛星(通信、観測、測位、軌道上サービス)

宇宙科学・探査

注目領域① 宇宙輸送

世界のロケット打上げ数

世界のロケット打上げ数は増加傾向であり、 2022年は過去最大の178回でした。

米国ではSpaceX等の民間企業が牽引し、打上げ数を増加しています。特に、SpaceXは2022年に61回の打上げを実施しており、米国の72.6%、全世界の34.3%を占めます。2023年に98回の打上げを実施しているとのことです。(SpaceX恐るべし…)

中国は長征シリーズを中心に、複数の民間企業もロケット打ち上げに参入し、打上げ数を増加させています。

大型ロケットの打上げ価格(単位質量当たりの打上げ価格)

打上げ価格は、2000年代までは10,000USD/キロ水準でしたが、SpaceXのFalcon9が2,900USD/キロ(2000年代の約1/3!!)を実現。打ち上げ価格の低減に伴い、宇宙へのアクセスが拡大しています。

ちなみに、右下に書かれているStarshipは、6回目となる打ち上げ試験が最短で11月19日に実施される予定とのことです。さらなる躍進に期待。

プレーヤーの特徴

スタートアップによる小型・中型ロケット開発への参入が顕著です。

衛星コンステレーションへの対応等を背景に、今後、その輸送能力を数トン級まで向上することが見込まれています。

商業衛星の打上市場におけるシェア

この10年間で大きく変化しています。

印・露がシェアを後退させ、SpaceXがシェアを大きく拡大。一方で、衛星事業者はSpaceXによる市場の寡占を懸念し、それ以外の打上げサービスを求める需要も顕在化しつつあるようです。

注目領域② 衛星(通信、観測、測位、軌道上サービス)

小型衛星コンステレーションについて

まずは前提となるコチラについて。小型衛星コンステレーションとは、特定の方式に基づく多数個の人工衛星の一群・システムを指します。(「コンステレーション」は、「星座」や「集団」を意味します)

大きな特徴は以下の3つ。

安価な小型衛星を小型ロケット等により大量に打ち上げ、これを一体的に運用し、データの取得量・通信量の増大等により、地球観測や衛星通信の分野で新たな社会的価値を生み出すビジネスモデル

安価な小型衛星は失敗が許容されやすいため、高頻度でアジャイルに開発・実証を繰り返すことで、適度な信頼性と価格とのバランスや、高度な機能・性能を、段階的に実現することが可能

既に社会実装が進みつつあり、成長分野であるとともに、経済社会や安全保障の基盤となる重要産業

具体的なユースケースや、特徴は以下のようになっています。

地球低軌道への打ち上げは今後も激増する見込み。また、分野としては通信・観測の伸びが大きいようです。

先ほど「安価な小型衛星」と述べましたが、実際に主な衛星軌道・衛星サイズ・価格感等を比較するとこんな感じ。衛星一機あたりの価格は安いものの大量に打ち上げる必要があるため、ロケット側の輸送能力を上げようとする動きがある訳ですね。

注目領域②-1 衛星(通信サービス)

通信衛星市場の概観

まず通信衛星ビジネス領域は、通信の高速・大容量化に伴い、従来の静止軌道から低軌道に主戦場が移行しています。大きな動きとしては以下です。

数百kgから1トン程度の小型衛星数百機~数万機を軌道上に配備するメガコンステレーションを、Space X、OneWebなどが推進。Space Xは既に5,000機以上を軌道上に配備済。

より低速の通信衛星ビジネスは数十kg~の衛星を数十~数百機程度配備するモデル。多くの企業が参入中。

表中にある「低軌道(メガコンステ)」や「低軌道(IoT/VDES衛星)」について補足しておきます。

メガコンステレーションとは、数百~数千基の衛星を使って、地球全体を覆う通信ネットワークを構築するシステムのこと

用途は、高速・低遅延のインターネット接続を提供(都市部だけでなく、未接続地域や災害時の通信手段として有用)するなど

技術的課題は、大量の衛星管理、スペースデブリ(宇宙ごみ)の増加など

IoT衛星とは、IoTデバイスと接続し、地上のセンサーや機器からデータを収集する小型衛星です。地域のインフラに依存しないため、僻地や海洋でも利用可能です。

用途は、農業モニタリング、遠隔設備監視など

VDES衛星とは、VDES(VHF Data Exchange System)という、海上通信に特化したシステムです。船舶が安全に航行するためのデータ交換(位置情報や気象情報など)を衛星経由で行います。

用途は、海上通信の強化(船舶間通信、航行安全の向上)など

同じく表中にある、ArkEdge Space Inc.は、2018年7月18日に設立された日本の宇宙関連企業で、超小型衛星技術を活用し、地球観測、通信、深宇宙探査などのソリューションを提供しています。

低軌道衛星間光通信技術について

静止軌道の大型衛星の電波通信は、通信容量が限られ遅延も大きいです。一方で、地球低軌道の衛星は約90分で地球を1周する間に10分程度しか地上と通信が行えません。

安全保障分野等における高速・大容量・セキュアな通信のニーズに対応するためには、低軌道衛星間での光通信技術の導入が必要であり、日本を含む各国で技術実証が行われています。

また、移動通信システムの仕様の策定を行う3GPPでは、衛星やHAPSを用いた非地上系ネットワーク(NTN)の規格化が進展している。NTNの社会実装に向けても、中核技術である光通信技術はその重要性を増しています。

低軌道通信衛星コンステレーション事業の例

欧米が中心ですね。

日本の衛星光通信技術

一方の日本は、JAXA及びNICTが以下の実証事業を実施しています。 これまで地球低軌道~静止軌道間や、地球低軌道~光地上局間での実証は行われていますが、地球低軌道~地球低軌道の実証はこれからのようです。

特に光通信技術(レーザー通信)は、長年にわたる研究開発の蓄積、産業基盤の高さ、そして政策支援の継続性などから、日本の強みを活かせる領域と言えるのではないでしょうか。

注目領域②-2 衛星(観測サービス)

地球観測衛星の重要性の高まり

気候変動や、安全保障、経済社会の環境変化等を受け、地球観測衛星の重要性が増しています。

安全保障

産業・DX

自動化・無人化:衛星データがドローンや無人機の精密な制御や監視に不可欠であり、効率的な運用を可能に

気候危機

再生エネルギー:衛星で得た気象データ(日射量や雲の動きをモニタリングし、どの地域で最も多くの太陽光を受けられるか等)や地形情報を用いて、再生エネルギー施設の最適な設置場所や発電効率を評価

カーボンクレジット:森林の炭素吸収量や植生の変化を精密にモニタリングすることで、カーボンクレジットの正確な測定・管理を可能にし、クレジット取引の信頼性向上と市場拡大を支える

地球観測衛星に関する市場動向

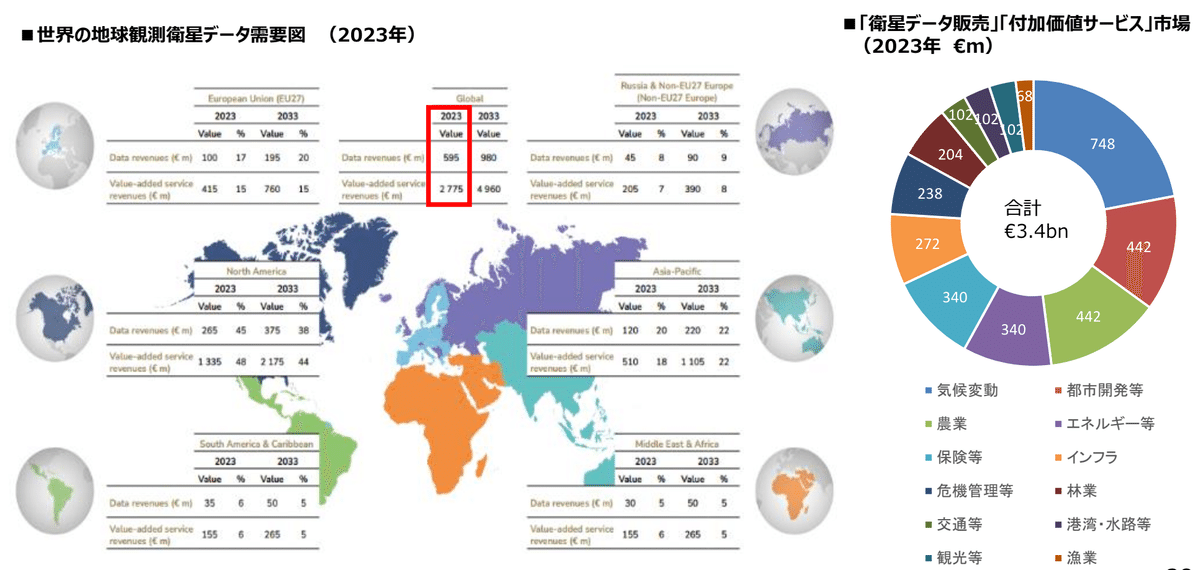

2023年の「地球観測衛星データ及びこれを活用した付加価値サービス」の世界の売上げは約34億ユーロ(約5,440億円 *1ユーロ 160円で計算)との統計があります。ただ、宇宙全体の50数兆円と比べると、少々小さすぎる気もしますが…

また、内訳を見ると、気候変動、都市開発、農業、エネルギーの分野が市場の半数を占めています。

2040年にはグローバルで約10兆円の市場になるとの市場予測もあるようです。

地球観測衛星の性能向上の方向性

観測衛星の性能は主に空間分解能、時間分解能、波長分解能の3要素で規定され、これらの競争が加速しています。

空間分解能

説明:衛星やセンサーが地表をどれだけ詳細に観測できるかを示す指標で、1ピクセルがカバーする地上の面積を表し、小さいほど高解像度

動向:米国に加え欧州や中国も0.3mに到達し、さらに性能向上の方向

時間分解能

説明:同じ地点をどのくらいの頻度で観測できるかを示す指標で、観測間隔が短いほど高い時間分解能

動向:米Planet社は既に200機以上の光学衛星コンステレーションを配備済、同じ地点を異なる衛星が短い間隔で次々と観測可能に

波長分解能

説明:観測機器が異なる波長の光や電磁波をどの程度細かく識別できるかを示す指標で、分光の精度を表す

動向:今後は多波長衛星のコンステレーション化による時間分解能向上の方向性。

地球観測衛星のコンステレーション化によるゲームチェンジ

高精度な大型衛星データをベースマップとしつつ、小型衛星コンステレーションにより観測から利用までのリードタイムを大幅短縮(時間→分・秒)。従来の課題であった即応性が補完され、安全保障用途、ビジネス用途が拡大しています。

その流れを受け、世界中で民間企業によるコンステレーション計画が進展し、国際競争が激化しています。

光学衛星

カメラのように光や色を捉えて地表を撮影する衛星で、昼間や晴れた天候で高解像度の画像を得られる。

用途:土地利用・都市計画、災害状況の把握、農業・森林管理、環境監視など

SAR衛星

レーダーを使って地表を観測する衛星で、夜間や悪天候でも安定して地形や変化を捉えられる。

用途:地形解析・防災、気象・海洋監視、森林モニタリング、都市インフラ管理など

欧州は大西洋や地中海、バルト海などの広範囲な海域を監視する必要があるためRF信号/AIS(船舶)領域のプレーヤーが多いのでしょうか。

また日本は自然災害(地震、津波、台風など)が多発するため、SAR衛星を用いて被害状況を迅速に把握できるなど、そこを強化していくインセンティブもありそうですね。

注目領域②-3 衛星(測位サービス)

各国測位衛星の状況

米国(GPS)、欧州(Galileo)、ロシア(GLONASS)は、グローバルな衛星測位システムを整備し、その利活用を推進しています。また、中国(北斗)もグローバルな衛星測位システムを2020年に構築。

日本の衛生システム「みちびき」は、数センチ単位の高精度測定を活かして、災害時に迅速な情報提供を行うためのインフラとして活用されています。

地球測位航法衛星システム(GNSS)に関する市場動向

GNSS機器及び付加価値サービスの収益は年平均成長率8%で、2033年には

5,800億ユーロ(約92.8兆円)に達すると予想されています。

2023年から2033年の予測期間において、付加価値サービスの内訳としてスマホ等の消費者向けソリューション、カーナビ等の自動車・道路分野が全体の9割以上を占めています。また、その他の活用として、農業分野、都市開発、インフラ関係等が挙げられています。

測位の精度と様々なサービスの関係

人、データ、プロセス、モノの情報を利用する際、「位置と時間」は重要な要素であり、「位置情報」が高精度になることにより、様々なシーンでの活用が見込まれるのですね。

例:ドローン管制における具体的なGNSS活用:

自動運行ルートの設定:

GNSSを使用して、ドローンの飛行ルートを自動で設定し、目的地への正確な移動を可能にする。

例: 農地の特定エリアでの農薬散布や、物流ドローンの配送ルートの最適化。

飛行禁止区域の監視:

GNSSを利用して、飛行禁止区域(空港周辺、重要施設)を設定し、ドローンが誤って侵入しないように制御。

編隊飛行の管理:

GNSSを用いることで複数のドローン間の相対位置を把握し、編隊を維持した飛行が可能。

例: 大規模な農地や太陽光発電所の点検。

リアルタイム追跡:

GNSSを活用して、ドローンの現在位置を地上の管制センターでリアルタイムに把握。

例: 災害現場での救援物資運搬や捜索活動。

災害対応:

GNSSによる正確な位置情報を活用し、被災地の詳細な地形データ取得や物資配送に役立てる。

例えばドローン管制であれば、GNSSの精度が低くてもセンサーをドローン側に付ければ良いのでは?と思いましたが、狭い範囲の精度補正はセンサーで可能なものの、広域的なルート設定や管制の基盤にはGNSSが必要のようですね。

ちなみに、GNSSによる位置特定の方法はこちらが分かりやすいです。

注目領域②-4 衛星(軌道上サービス)

軌道上サービスの動向

以下のような、様々な軌道上サービスの構想・実証・展開が国内外で進められている新興市場です。

宇宙デブリ等の軌道環境・物体の状態監視・遠隔検査

デブリ除去・低減

衛星への燃料補給・修理・交換・寿命延長

軌道上製造組立

宇宙太陽光発電

宇宙利用の拡大に伴う軌道上の衝突リスク及びスペースデブリ問題

軌道上の宇宙ゴミ発生抑制と、宇宙ゴミの削減について対策が必要な状況です。人類が海や空気や土地を汚染してきたように、宇宙も汚しているのです。

各国の動きの例としては、アメリカ連邦通信委員会(FCC)が衛星の運用終了後に軌道から除去する期間を、従来の25年以内から5年以内に短縮する規則の導入などが挙げられます。

代表的な除去方法は以下の3つです。

自然な減衰(大気抵抗を利用)

仕組み:地球周回軌道(LEO: Low Earth Orbit)にある衛星は、大気の微弱な抵抗を受けて徐々に高度を下げます。高度が低くなると大気抵抗が増加し、最終的には大気圏に突入して燃え尽きます。

特徴:燃料や追加装置を必要とせず、コストが低い。時間がかかる(FCCの新規則により自然減衰だけでは5年以内の離脱は難しい場合も)。

適用:高度が500~600km以下の低軌道衛星に適用されることが多い。

軌道離脱マヌーバ(エンジンを使用)

仕組み:衛星に搭載されたスラスター(小型ロケットエンジン)を使い、以下いずれかの方法で軌道を変更します。

大気圏突入(デオービット):

スラスターで速度を調整し、衛星を直接地球大気圏に突入させ、燃え尽きるよう誘導。

廃棄軌道(グレーブヤード軌道)への移動:

地球周回軌道上に不要な衛星を安全に留めておく「廃棄軌道」に移動。主に静止軌道(GEO)の衛星で使用。

デブリ除去技術の利用

仕組み:他の専用機器や衛星が廃棄対象の衛星を捕獲し、安全に処理します。主な技術は以下です。

ロボットアームやネットを使用して衛星を捕獲。

レーザー推進技術で軌道を変更。

ドラッグセイル(抵抗帆): 大気抵抗を増加させて衛星の自然減衰を加速。

特徴:技術革新が進行中で、スペースデブリ除去を専門とするミッションも増加。高コストで、現状では限定的な利用。

その他、スペースデブリ問題は宙畑さんが詳しく解説されていたため、そちらから引用させていただきます。

スペースデブリの正体は、使用済みまたは故障して使うことができなくなった人工衛星やロケットの上段から、塗料片、固体ロケットモータの燃えカスなど種類は様々ですが、半分以上を占めるのが、衛星の運用後に燃料が残っていたことによって起こる機体の爆発や、スペースデブリ同士の衝突により発生した破片

軌道上の物体は、基本的に米国宇宙戦略軍(USSTRATCOM)が監視しており、低軌道上で約10cm以上、静止軌道上で約1m以上の物体はすべてカタログ化されています。また、ESAのスペースデブリ事務局(ESOC)でも、スペースデブリの監視とシミュレーションによる予測を行っています。それらのカタログによると、2023年12月時点で観測されている軌道上物体は約35,150個。1cm以上では100万個、1mm以上は1.3億個以上と推定

これらは浮遊しているわけではなく、速度を持って周回している。7〜8km/s程度で周回している場合、2つの物体が衝突する際の衝突速度は10〜15km/s。これは、ライフル銃の弾丸のスピードが1km/sであることを考えると、その10倍ものスピードで衝突することに。そのため、たとえ1mm程度のスペースデブリであったとしても、当たりどころが悪ければ運用中の衛星の故障、1cm以上の宇宙ごみの場合、ミッション終了につながる致命的な破壊となる可能性がある

ケスラーというNASAの研究者の予測によると、今後の全世界の打ち上げを全て取りやめてデブリの発生件数を抑えたとしても、現在軌道上にあるデブリだけで衝突・破砕を繰り返し、その数が増えていく。この予測はケスラーシンドロームと呼ばれ、1970年代から提唱されてきました。この問題を解決するために、世界中で様々な研究開発が行われています。キー技術は「監視・観測」「防御」そして「除去・削減」です。

詳しい方法は、宙畑さんの記事をご確認ください。

注目領域③ 宇宙科学・探査

諸外国による月面計画の進展

米主導のアルテミス計画に加え、中国やインドなど、新興国による月面活動も進展しています。

アルテミス計画:アメリカ主導の国際月探査計画で、2020年代半ばまでに人類を月面に再び送り込むとともに、月面に持続可能な探査活動の基盤を構築することを目指している。

アポロ計画では短期間のミッションに限定されていましたが、アルテミス計画では月面に長期間滞在できる環境を整備することが目標

現代の最新技術(AI、3Dプリンティング、再利用可能ロケットなど)を駆使し、新しい宇宙活動の形を模索

火星探査や深宇宙探査で必要な技術をテスト

宇宙での持続可能な活動に必要なライフサポート技術を開発

さらに、アポロ計画では月のごく一部の地域を短期間で調査しましたが、アルテミス計画では未踏の地域(例えば南極付近)を調査対象とし、水や氷の存在確認や、資源として活用する技術を開発

月面で発見される資源(例: 水、ヘリウム-3)は、将来のエネルギー源や宇宙活動の補給物資として活用が期待されている

月面資源を利用すれば、地球からの物資輸送コストを削減

ヘリウム-3は核融合発電の将来的な燃料候補

月面探査計画(嫦娥計画):中国が独自に進める月面探査プロジェクトで、無人探査機によるサンプルリターンや有人月探査を段階的に進めており、他国に対抗する形で宇宙開発の主導権を狙っている。

NASAの商業月輸送サービス

米国では、NASAが民間調達による月面へのペイロード輸送サービス(CLPS)を実施しています。宇宙科学・探査分野でも、一部、民間活力の活用が進みはじめています。

例えば、「Nova-C」におけるステークホルダーは以下のような関係です。

NASA

ミッションの科学目標を設定し、搭載するペイロード(科学機器や物資)を指定

Intuitive Machines(Nova-Cを運用)と契約を結び、プロジェクトを監督

ミッション費用の一部を負担

Intuitive Machines

月面着陸機「Nova-C」の設計、開発、運用を担当

NASAの科学ペイロードや民間の搭載物を月面の指定地点に安全に届ける責任を持つ

月面での着陸機の運用やペイロードの展開も担当

SpaceX

打ち上げサービスを提供。ファルコン9ロケットを使用して「Nova-C」を地球軌道に送達

宇宙空間への輸送の初期段階(地球脱出)を担当

日本政府の宇宙政策の推進体制

経済産業省の宇宙産業政策の現状・課題

宇宙基本計画の概要

宇宙基本計画とは、日本の宇宙政策の中長期的な指針を定めた計画で、安全保障、産業振興、科学技術、国際協力の4つを柱として、政府と民間が連携して宇宙開発・利用を推進するための国家戦略です。特に、スタートアップに関わる方にとっての注目ポイントは以下でしょうか。

産業振興への重点

政府は、スタートアップを含む民間企業を宇宙開発に積極的に巻き込む方針を示しています。

具体的には、衛星開発、打ち上げサービス、データ解析など多様な分野で官民連携を推進。

VCにとっては、宇宙関連スタートアップへの投資機会が広がり、特に政府支援を受けた企業の成長が期待されます。官民連携の強化

政府調達の活用や、国際プロジェクトへの参加を促進する仕組みが強化。

民間企業が政府プロジェクトを通じて資金調達や技術開発を進める機会が増加しており、官民連携が進む分野(例: 地球観測データ活用、宇宙通信)のポテンシャルに注目すべきと考えられます。宇宙安全保障の重要性

安全保障を目的とした宇宙利用が計画の柱に含まれています。

防衛関連用途(監視衛星、通信衛星など)が優先される中で、関連する技術を持つ企業への政府の需要が期待されます。

センサー技術や衛星運用システムを開発するスタートアップへの投資は、安定した需要が見込めます。中小企業・スタートアップの支援

宇宙関連スタートアップや中小企業への技術開発支援や補助金などが政策に含まれています。

VCは、政府支援を受けている企業を見極めることで、リスクを抑えた投資が可能です。国際協力と市場の広がり

国際協力を通じて、日本の宇宙産業の海外進出が奨励されています。

NASAのアルテミス計画など、国際的な宇宙プロジェクトに日本企業が参加する機会が増加しており、VCはグローバル市場での展開を目指す企業に注目すべきと考えられます。

5にあった、「アルテミス計画に関わる日本企業」の例は以下の通り。

トヨタ自動車:JAXAと有人月面探査車「ルナクルーザー」の開発

三菱電機:月周回有人拠点「ゲートウェイ」向けの宇宙用リチウムイオン電池の製造

IHIエアロスペース:ロケットの部品供給

米国はCLPSプログラムを通じて多くのスタートアップが関わっている模様ですが、国内スタートアップはまだこれからといったところでしょうか。

経済産業省の宇宙事業の概観

宇宙開発が官中心から民中心へと移行する中、令和2年度までは30億円程度だった経済産業省宇宙産業室の予算も、近年増加傾向にあります。

特に、「宇宙戦略基金」が大きいですね。

宇宙技術戦略(案)の概要

「宇宙基本計画」(令和5年6月13日閣議決定)に基づき、世界の技術開発トレンドやユーザーニーズの継続的な調査分析を踏まえ、安全保障・民生分野において横断的に、我が国の勝ち筋を見据えながら、我が国が開発を進めるべき技術を見極め、その開発のタイムラインを示した技術ロードマップを含んだ「宇宙技術戦略」を新たに策定した。

関係省庁における技術開発予算や新たな「宇宙戦略基金」を含め、今後の予算執行において参照していくとともに、毎年度最新 の状況を踏まえたローリングを行っていく。

必要な宇宙活動を自前で行うことができる能力を保持(「自立性」の確保)するため、下記に資する技術開発を推進: ①我が国の技術的優位性の強化 ②サプライチェーンの自律性の確保 等

経済産業省の宇宙産業政策の現状・課題 (宇宙機器産業関係の主な取組)

宇宙安全保障構想

経済産業省として注力している分野の1つが小型衛星群(コンステレーション)。

民間小型衛星コンステレーションに係る取組

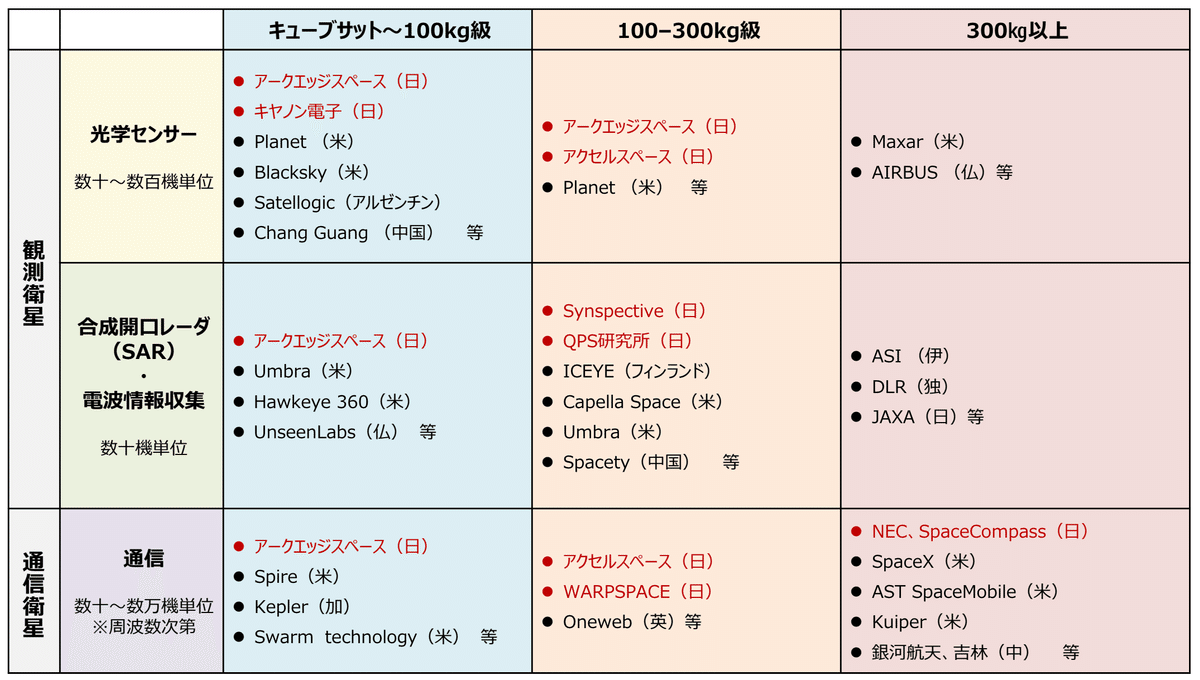

先ほどのアーキテクチャ実現に向け、各サイズでコンポーネント(個々の部品)を含む衛星バス技術開発を進めつつ、世界で戦うミッション領域が支援されています。

他方、コンステレーション構築に向けた量産化体制・サプライチェーンの構築には課題があるようです。

一方で、現状の衛星サプライチェーンには様々な課題が存在します。例えば、部品やコンポーネントが精度・効率・寿命・消費電力・出力等の機能・性能において、ユーザの要求水準に達していないものや、製品の機能・性能としては成熟していても、価格や納期、調達自在性等の観点から課題のあるものが存在し、これらの課題が、今後の衛星のシステムとしての機能・性能向上や量産化に向けたボトルネックとなっています。

各領域におけるプレーヤーはこんな感じ。

民間宇宙輸送機の研究開発・打ち上げ支援

株式会社スペースワン(和歌山県)やインターステラテクノロジズ株式会社(北海道)などが安価かつ高頻度に軌道投入が可能な民間宇宙輸送機を開発中しています。文科省がSBIR3を通じて支援中。

民間宇宙輸送機の量産化においても、サプライチェーンの強化・革新が必要になるようです。

軌道上サービスに必要な技術開発

宇宙空間の持続的・安定的利用のため、スペースデブリの除去や衛星の寿命延長(修理・推進力付与)等の軌道上サービス技術の開発が世界的に進められており、日本でもアストロスケール社等の取組みが進行しています。

これらも、文科省及びJAXAがSBIR3等で支援中。

経済産業省は、宇宙開発利用加速化戦略プログラム(スターダストプログラム)により、軌道上サービスに必要な宇宙船外汎用作業ロボットアーム・ハンド技術開発を令和3年度から開発支援中です。

月面関係の取組

アルテミス計画を踏まえ、今後の月面開発を着実に推進するため、月面エネルギーシステム全体に関する技術課題整理、水電解技術の研究開発、月面ランダーの開発・運用実証を実施中です。

宇宙太陽光発電システムに関する技術開発

宇宙太陽光発電システム(SSPS:Space Solar Power System)は、宇宙空間において太陽エネルギーで発電した電力をマイクロ波やレーザーに変換して地上へ伝送し、地上で電力に変換して利用する構想です。

NASAでは2024年1月にSSPSのライフサイクルコスト等を計算するモデルを開発し、2050年の実現に必要となる様々な技術革新の必要性を整理しており、経済的評価も併せて実施していく予定とのことです。

レーザーを電力に戻す方法を調べてみました。

レーザー光の受信:

宇宙から送信されたレーザー光を、地上の受信装置で正確にキャッチ

大型の光学レンズやミラーでレーザー光を集光し変換装置に導きます

光電変換:

レーザー光がフォトダイオードに当たると、光子が半導体内の電子を励起し、電流が発生します。

このプロセスで得られた電力は直流として取り出されます。

電力としての利用:

生成された直流電力は、インバータなどで交流に変換され、送電網に供給されます。

経済産業省の宇宙産業政策の現状・課題(宇宙ソリューション産業関係の主な取組)

小型観測衛星コンステレーションに係る商流と経済産業省の取組の全体像

一気通貫で支援が行われている。

衛星データ利用ビジネスの促進に関する取組

社会課題解決のための衛星データを利用したソリューション開発の集中的な実証支援を実施中。Tellusには、アクセルスペースなどの衛星データプロバイダがデータを提供しています。

今後は、より大きな海外市場での取組や、国内での面的・継続的な取組について検討が必要とのこと。

衛星データ利用ビジネスを行うスタートアップについて、SBIR制度も活用して支援中。

ちなみに、日本の衛星データを活用したサービスを、海外で展開する例はすでにいくつかあります。

1. Green Carbon/JAXA衛星データを活用したJ-クレジット創出の事業化実証を開始

JAXAの陸域観測技術衛星2号「だいち2号(ALOS-2)」のデータを活用し、水稲栽培における中干し期間の延長によるJ-クレジット創出の事業化実証を開始

この取り組みは、農家の負担軽減や水田圃場のモニタリング効率化を目指し、宮城県やフィリピンの農家と連携して実施されている

具体的には、衛星データを用いて中干し実施状況の把握や過去の中干し日数の推定モデル構築、メタンガス排出量の算定メカニズムの検証を行い、クレジット創出過程の透明性向上と効率化を図る

また、衛星でメタン排出量も測れるので、それとの組み合わせも考えられそうですね。

2. サグリ/衛星データ×AIで世界の農業課題に挑む

衛星データとAIを活用して農地の耕作状況を解析する技術を提供

日本国内では、自治体や農業委員会向けに農地管理業務の効率化を支援するアプリケーションを展開

途上国の農業課題解決にも取り組んでおり、インドでは、現地の農家やパートナー企業と連携し、衛星データとAIを活用した農地解析技術を提供することで、農家の経営改善に貢献

特に緊要性の高い課題(まとめ)

各分野の国際市場環境、取組の進捗状況、予算措置状況等を踏まえ、経済産業省 として、特に緊要性が高いと考える課題は以下の通り。

まとめ

2022年の、世界の宇宙産業の市場規模は約54兆円

2040年には市場規模が140兆円規模に達するとの予測もあり、今後の成長が期待されている

宇宙輸送は、2022年時点で約9,800億円の市場規模

衛星(通信、観測、測位、軌道上サービス)は2022年時点で約15兆円の市場規模 *衛星用地上機器を含めると約39兆円

そのうち、 「地球観測衛星データ及びこれを活用した付加価値サービス」は2040年にはグローバルで約10兆円の市場になるとの市場予測も

地球測位航法衛星システム(GNSS)機器及び付加価値サービスの収益は2033年には約92.8兆円に達すると予想。付加価値サービスの内訳としてスマホ等の消費者向けソリューション、カーナビ等の自動車・道路分野が全体の9割以上

宇宙科学・探査は、2022年時点で約14兆円の市場規模

It is in our genes to understand the universe if we can, to keep trying even if we cannot, and to be enchanted by the act of learning all the way.