なぜ今、ダイヤモンド半導体なのか?

半導体デバイスの種類

ダイヤモンド半導体が、「半導体市場の全体」のどこの話をしているかイメージを持てるように、まずは全体像を整理しましょう。

そもそも「半導体」とは?

半導体とは、導体と絶縁体の中間の性質を持っている物質のことです。導体は電気を通しやすい物質、絶縁体は電気を通さない物質という意味です。半導体は、使い方次第で電気を流すことも流さないこともできるため、電流を制御する上で重要なものです。

半導体の材料としてよく使われているのは「シリコン」で、資源が豊富にあり加工しやすいという特徴を持っています。シリコン以外で使用される材料としては、ゲルマニウムやセレンなどがあげられます。

これら半導体に少しだけ別の材料を混ぜると、正の電荷を流すp型半導体と、負の電荷を流すn型半導体を作ることができます。このp型とn型を組み合わせることで、さまざまな半導体部品(素子)を作ることができ、幅広い応用があります。

重要度が高まるパワー半導体・ロジック半導体

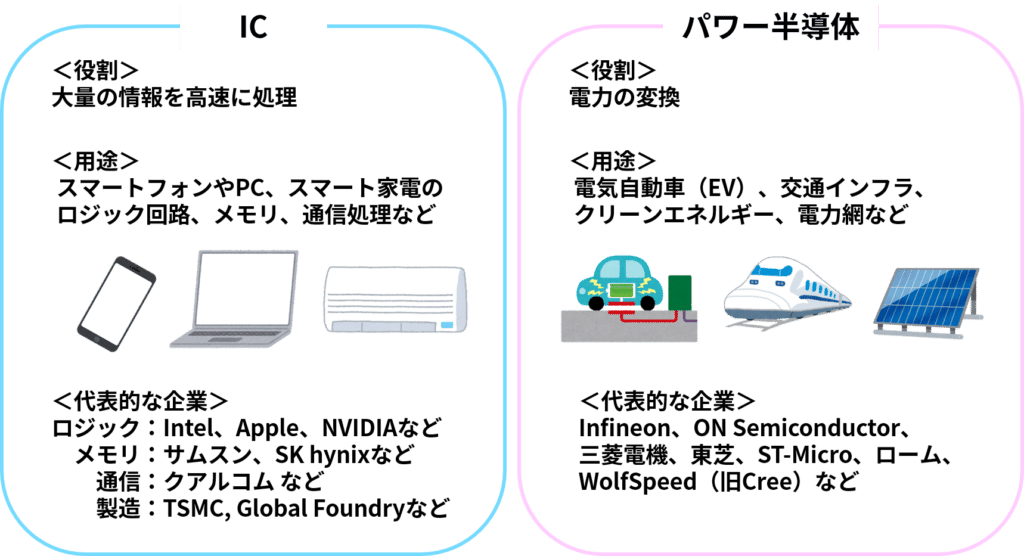

近年、人々の暮らしの中で特に重要度が高まっている半導体として、パワー半導体・ロジック半導体の2種類があげられます。以下、それぞれの機能について詳しく解説します。

パワー半導体:材料に半導体を用いているデバイス(電子部品)のうち、特に大きな電流・電力を扱う目的で作られた半導体のことをいいます。概ね定格電流が1A以上のものがパワー半導体に分類され、エアコン・テレビ・自動車など、人々の暮らしを支える製品には不可欠な存在です。

その性質から、主に電圧・周波数の変更や、直流・交流の電力変換に用いられます。社会全体で省エネ化・省電力化への意識が高まったことにより、電気の無駄を削減できるパワー半導体の需要もまた高まっているのです。

ロジック半導体:電子機器の「頭脳」の役割を担う半導体で、パソコン・スマートフォンにはCPU(中央演算処理装置)等として搭載されます。CPUは、パソコンのマウス・キーボードなどの入力装置や、ハードディスク・メモリなどの記憶装置などから受け取ったデータを制御・演算する役割を担っています。

他には、積和演算の高速処理に特化したDSP(デジタルシグナルプロセッサ)もロジック半導体で、オーディオ画像の信号処理・モータ制御などに利用されます。最先端のロジック半導体の生産には、1工場当たり1兆円を超える巨額の投資が必要ともいわれており、日本政府も国産化を後押しする方針です。

代表的な半導体の種類

半導体は、それぞれの製品によって機能が異なるため、電子機器に埋め込む目的によって、利用する半導体の種類も変わってきます。数多くの種類があるため、この記事では特に重要な半導体の種類をいくつかご紹介します。

ディスクリートとモジュール:半導体を構造によって大まかに分けると、ディスクリートとモジュールの2種類に分かれます。

ディスクリートとは、英語で「個別」・「個々の」という意味を持つ単語で、単一の機能を持つ半導体のことをいいます。分かりやすい例としては、電流を一方向に流す「ダイオード」や、電流をコントロールする「トランジスタ」などがあげられます。

これに対してモジュールは、それ自身が多くの部品を含む「ひとかたまりの部品群」のことを指し、例えば複数個のパワー半導体を組み合わせた「パワーモジュール」や、4個または6個のダイオードをブリッジ状に接続させて交流を直流に変換する「ブリッジダイオード(ダイオードモジュール)」などが代表的です。

また、各種製品に搭載されている半導体の種類は多岐にわたり、求められる機能も異なります。以下、代表的な半導体の種類についてご紹介します。

集積回路(IC):トランジスタやダイオードなど、複数の素子(電子回路の構成要素)を一つの基板にまとめたものをいいます。集積度(回路1個あたりに組み込まれた素子の数)によって、SSI(Small Scale Integration)・MSI(Middle Scale Integration)・LSI(Large Scale Integration)等に分類されます。

オプト半導体:電気を光に、光を電気に変換する性質を持つ半導体のことです。照明・信号灯に使用されるLEDは有名ですが、自動ドアの開閉スイッチや太陽光パネルにも用いられています。

センサー半導体:外界の情報を検出して電気信号に変換するために用いられる半導体のことです。温度や色・圧力など、複数の情報をもとに制御・処理を行います。

ダイオード:電気の流れを一方通行にする半導体のことです。電流の整流だけでなく、ラジオの電波から音声信号を取り出すこともできます。光が当たっている間、継続して電気が流れ続けるものもあり、この性質は太陽電池に応用されています。

TVS(Transient Voltage Suppressor):とは、電圧を一定に保つ機能を持つツェナーダイオードの一種です。ツェナーダイオードは、一定の逆電圧をかけると絶縁が破壊され、電圧を一定に保ちながら電流が流れる性質を持っています。

ダイオードの場合、基本的に逆方向への接続は考えられておらず、一定以上の逆電圧を受けると破損してしまいます。しかし、TVSは逆電圧をかけることを前提に作られており、静電気や電源のバラつきなどによる想定外の過電流から、回路や半導体デバイスを保護する目的で使用されます。

パワーモジュール:複数個のパワー半導体を組み合わせて、1パッケージにまとめた製品のことです。電子機器の小型化、製造時の生産性改善(工程改善)に役立ち、産業機械・自動車・鉄道・新エネルギーなど広い分野で利用されています。

スイッチング素子(MOSFET):電気のオンオフの切り替えを高速でできる半導体素子(トランジスタ)のことです。使用用途によってスイッチング素子も様々ですが、特にMOSFETは電圧駆動のため電力ロスが小さく、高周波動作にも適しており、近年の主力デバイスとなっています。

上記のうち、ダイヤモンド半導体は「パワーモジュール」や「スイッチング素子(MOSFET)」に最も関連があります。電気自動車、再生可能エネルギー発電、航空宇宙などの分野で、特に高温・高電圧環境での利用が期待されています。

パワー半導体市場の動向

大きな電力を扱う半導体

現在、ダイヤモンド半導体の多くは、先ほどの「パワー半導体」デバイスの開発がひとつの大きなターゲットです。繰り言ですが、これは主に電力の制御で用いられる半導体デバイスです。

パワー半導体は、半導体で総称されるデバイスの重要な応用領域です。半導体全体の1カテゴリーとはいえ、富士経済による2022年4月の調査では、2022年時点でパワー半導体の市場規模は2.5兆円ほどあり、2035年には13兆円超の規模に拡大するとも試算されています。

パワー半導体市場は、日本企業がグローバルでシェアを維持

集積回路のシリコン半導体は微細化の製造プロセスの競争と、どういう回路をどういうレイアウトで乗せるかという知識集約型産業の2つの側面があります。このためNVIDIAやQualcommのようにファブレス企業が登場する一方で、TSMCのような製造プロセスに特化して巨大化するファウンドリと呼ばれる企業が登場するなど高度な水平分業がグローバルに発展しました。ただ、よく指摘されるように集積回路という意味の半導体産業において日本のプレゼンスは過去30年ほど低下の一途でした。1988年の日本メーカーの世界シェアは売上ベースで50%を超えていて、1992年には世界トップ10社のうち日本メーカーが6社もありました。しかし、今は売上シェアは6.2%にまで低下しています。ここに来て、トヨタやソニーら国内8社が半導体産業の再興をかけて設立したラピダスに3,000億円を超える政府補助金がつくなど再び注目されているのは、皆さまご存じの通りです。

一方、パワー半導体は少し様子が違います。

今も三菱電機、富士電機、東芝、ロームなど日本メーカーが世界シェアトップ10に入るなど日本企業のプレゼンスが高い産業領域です。これはパワー半導体という製品の個別性が高く、製造プロセスの統合が必要なデバイスだからだと言われています。日本の総合電機メーカーは、自社グループ内で家電製品などでニーズがあったことからパワー半導体をグループ内で製造・調達してきた経緯もあります。個別性が高く、工程・仕様など多くのすり合わせが必要な製造業で日本企業が強みを発揮するのは自動車産業と同じ構図かもしれません。

半導体に用いられる素材たち

14族の半導体素材たち

例えば、ここ1、2年ほどコンシューマー向けのPC・モバイル充電器で「GaN」(ギャン、もしくはガンと発音)と銘打つものが増えてきました。これはGaN(Gallium Nitride:窒化ガリウム)を材料にしたパワー半導体を使っているという意味です。これまで主流だったシリコン材料のパワー半導体に比べて、高電圧動作が可能なことや、動作時の損失の低さから、高速充電ができ、発熱も少ないという好ましい利点があります。

シリコンに代わるパワー半導体の次世代の材料としては、GaNのほかにSiC(Sillicon Carbide:炭化ケイ素)が、すでに一部用途での利用が始まっています。半導体として利用される結晶には、元素周期表の右側にある炭素、シリコン、ゲルマニウムなど第14族の元素に加えて、第13族・15族という隣接する元素からなる化合物が使われます。

14族の元素からなる結晶は、ダイヤモンド結晶構造と呼ばれる正四面体の頂点に原子が規則的に並んだ共有結合となっています。そこに不純物を少し混ぜることで、外部から少し電圧をかけたりすることで人間の応用上、都合よく電気を通したり、逆に通さなかったりする性質を作り出せます。

現在、シリコンに代わる次世代パワー半導体といえば、利用が広がりつつあるGaNかSiCを指します。さらにそのGaNやSiCの先にある究極の材料として期待されているのが、シリコンと同じ14族元素である炭素(C)。その単結晶であるダイヤモンドです。

ダイヤモンド半導体の優位性

半導体が電気を通す「オン」の状態になっているときの抵抗の大きさを「オン抵抗」と呼びますが、このオン抵抗は、その半導体の耐圧性能とトレードオフの関係にあります。平たくいえば、より大きな電力を扱うとオン抵抗が高くなり、それだけ駆動にエネルギーが必要で、電力ロスが大きくなります。

例えば同じ100Vの耐圧であっても、Si(シリコン)とGaAs(ガリウム砒素)ではオン抵抗で10倍ほど差があることが知られています。パワー半導体の素材として何が優れているかの指標は単一ではありませんが、このオン抵抗・耐圧で並べたとき、SiよりもGaASやSiC、GaNといった素材がのほうが高効率のものが作れることが理論的に分かっています。その理論値で圧倒的に有利なのがダイヤモンドです。

実際には、ダイヤモンドの半導体利用では、理論性能を引き出すところで時間がかかっているのですが、どんな材料であっても半導体として利用ができるまで、10年とか20年と時間がかかってきた経緯があります。そうした時間軸で、国内研究者が取り組んできた研究の蓄積が開花するタイミングである可能性が高いと考えられています。

通信業界におけるパワー半導体の活用例

通信業界における課題

近年、通信業界ではデータ量の増加や高速通信の需要拡大が続いています。これに対応するために、通信インフラは以下の課題を同時に解決する必要があります:

高速通信: データのダウンロードやアップロード速度を向上

高帯域: 1つの通信回線で伝送できるデータ容量を増やす

広いカバレッジ: 通信エリアを広げ、利用可能な地域を増やす

現在、多くの基地局は特定の周波数帯域に最適化されて設計されていますが、通信需要の多様化に伴い、1つの基地局で異なる用途(高速通信、広域通信など)に対応する必要が出てきています。

これを解決するには、以下2つの課題をクリアする必要があります。

異なる帯域の同時処理

各帯域は異なる特性(例えば、低帯域は広いカバレッジ、高帯域は高速通信)を持っています。それを1つの基地局で効率的に処理するには、従来よりも高度な技術が必要です。

ハードウェアの性能向上

高速通信と広帯域対応には高い出力が必要であり、これがパワー半導体の性能に直接的な影響を与えます。

現在のシリコンベースのパワー半導体では熱や電力損失が課題となるため、次世代の半導体が求められます。

最後の点が今回のポイントです。現在のシリコンのパワー半導体の性能では出力が追いつきません。

出力を上げるほど発熱の問題も大きくなります。発熱による性能低下や経年劣化を防ぐには冷却装置が必要で、実際ケータイの基地局では空冷に加えて、現在は水冷式も実験されたりしています。一方、ダイヤモンドは熱伝導率がきわめて高く、放熱性能が良いという特徴があります。すでに書いたように大電力を扱っても損失が小さい(発熱が少ない)ため、冷却装置自体が不要となり、小型化に向きます。

ダイヤモンド半導体の性能

レーダーチャートで見ると、ダイヤモンドがほとんど全ての指標で既存材料を凌駕するのがわかります。

Beyond 5G・6Gのミリ波は直進性が高く距離も遠くまで飛びません。となると、いずれ都市部では基地局密度を上げていくしかありません。そのためにも電力ロスが少なく、小型でシンプルな基地局の要素技術として、ダイヤモンドを使ったパワー半導体が標準的に使われていくことになるのではないかと考えられます。

ダイヤモンド半導体は、Beyond 5G・6G実現のカギとなる要素技術とみなされています。実際、2023年1月には情報通信研究機構(NICT)のBeyond 5G研究開発促進事業の委託研究公募で採択された研究課題の中で、大手企業や大学に混じってシード調達を終えたばかりの大熊ダイヤモンドが名を連ねています。これはスタートアップとしては唯一です。通信産業においてもスタートアップがR&Dを担う時代が始まったのではないでしょうか。

なぜGCPは大熊ダイヤモンドデバイスに投資したのか?

そんなダイヤモンド半導体を製造するスタートアップに、GCPのキャピタリストが投資した背景を解説されていました。

投資の上での論点

様々な素材がある中で、絶対にダイヤモンドじゃないとできない領域はどの程度あるのか?

そのマーケットは大きいのか?いつ立ち上がるのか?

irreplaceableな(代替されない)領域はあるのか?

エンドの領域、宇宙や通信などどこに一番強いペインがあるのか?

なぜ今投資すべきかのか?

資本効率性はどうなのか?

これに対し、大熊ダイヤモンドデバイス社の代表、星川尚久さんは明確に回答(これまで本noteで解説したような市場動向など踏まえながら)されたようです。

また、単に技術ありきではなく、最終的にどう市場に受け入れられるかも強く意識されている点も印象的でした。

初めからトランジスタ(実際に使うためには、ユーザーが周辺回路の設計を含めて複雑な開発を行う必要がある)だけでなく、信号を取り出せるアンプなど、最終製品に近い形で提供してマーケットを作ろうとしているとのことです。

アンプは、トランジスタを基盤とした「応用製品」の一例です。信号を取り出し、実際に動作させるための回路を組み込んだ形で提供されます。これにより、顧客は「製品を使って何ができるか」をすぐに理解し、導入しやすくなります。

最終的なGCPの評価

マーケットは非常に大きい。通信容量の拡大や電動化の流れから生じるだろうペインを解決しうるなど、インパクトが大きい。

ダイヤモンドが使われる必然性がある。

国全体で活用していくニーズが高まるため、投資の絶好の機会。

技術ありきではなく、どう世の中にインパクトするかの骨太なストーリーがある。

(川下まで手を広げるのは、かなり資金も必要で難易度も高いが)国の支援を取れる算段がついているので、フルエクイティでなく補助金も取り入れながら経営できる。