【米アカデミー賞】 オスカー予想の楽しみ方〜Road to Oscar Predictor〜

オスカー予想を楽しむ「5つ」のポイント

票田を掴む。キーワードは「ハリウッド」

オスカーとグラミーをはっきり分ける特性は、この「LA・ハリウッド」という地域柄にある。グラミーは「音楽の祭典」でジャンルごとに票田が固まっているという特性は強いが、一方地域は多様である(例えばカントリーであればナッシュビル、ジャズはもちろんシカゴ、ヒップホップ・R&B部門はNYなど、だ)。が、オスカーは全くの別物である。オスカーは「映画の都」。ハリウッドで始まり、ハリウッドで決着がつく。

その理由は、製作陣が基本的にはハリウッドに定住しているからだ。映画制作は短くて数ヶ月、長ければ1年単位で行われ、大半はハリウッドで撮影が行われるためである。上の写真はハリウッドの街中に掲げられた「ラ・ラ・ランド」の広告看板メッセージ(For your consideration/あなたの投票先の候補として)だ。アピールすべき有権者が特定の地域(ハリウッド)に集まっているからこそ、オスカーのキャンペーンではこのようなフィジカルな体当たり的PRは街の至る所で見ることができる。なので、アワードレースに差をつける要素にはなり得ないが(大抵の大手映画配給会社がこれを必ずやるため差がつかない)、インディーズ映画にはこのような戦法をもちろん連発するほどのマーケ予算がないため、基本的に作品賞ノミネーションのメンツは大手配給会社やブロックバスター映画が多くを占めがちである。

結局グラミーと同様に、「いかに作品を見てもらえるか」がポイントになるので、日本のアカデミー賞同様に利権が絡みまくった大茶番イベントなのだが、ハリウッドのスターや配給会社、PR企業が本気でこの賞を取るためにキャリアと時間、そして莫大な金額を投資する「本気な茶番」を横目見る楽しみがオスカー・ウォッチングにはある、と考える。

また、時としてインディー映画や本当の名作がオスカーを獲得する瞬間を目撃することがある。真の名作や、自分のお気に入りの映画の監督や俳優が、年間数部門しか受け取れないオスカー像を握りしめる姿をテレビ越しに目撃するのはなかなか感慨深く、少なくとも最高権威であるオスカーを取ることで「映画界の歴史の一部」として歴史に刻まれるチャンスがあるのであれば、映画を取り囲む関係者たちが躍起になってこの賞を狙う姿も少しは理解できる。

現代映画界で「Instant Classic(世に出た瞬間に後世に語られる名作と認められる事)」の称号を得るためには、手っ取り早いかつ唯一な方法がオスカー受賞なのかもしれない。そんな大規模マーケティング戦争・オスカーを楽しむ方法はまさしく、「作品に肩入れせず、期待しすぎない」ことであり、オスカーという名誉に固執しすぎないことだ。気楽に、深刻性を排除して「観察」するのが最適な態度である。

キャンペーン

現在日本のショー・ビズ界ではスーパースター・中居正広の性的なトラブル発覚とフジテレビの組織的な性接待疑惑が世間を震撼させているが、10年前アメリカでも実はアカデミー賞と深い関連を持った人物がハリウッドを震撼させたことがある。ハリウッドの重要人物、ハーヴェイ・ワインスタインは、有名映画配給会社Miramax(現The Weinstein Company)の共同創設者で、インディペンデント映画を成功に導きオスカー受賞作品を多数輩出した敏腕プロデューサーである。現代における「オスカー・キャンペーン」の教科書を作った人物である。

彼の手法は多岐にわたる。前述した「For Your Consideration」であるが、街頭広告以外に、ハリウッドショービズ媒体(「Variety」「The Hollywood Reporter」、「LA Times」など)にPR記事を載せまくり、オスカー有権者の投票を促すのである。ワインスタインがハリウッドを去った今でもこの形態のキャンペーンは顕在化している。

また、媒体への露出は役者も積極的に行うことで有名だ。Varietyの名物企画「Acrtors on Actors」はオスカー候補俳優たちが一対一で作品や役者業に対するフィロソフィーに関して意見を交わすコンテンツである。以下の対談は今年の主演男優賞の強力候補、コールマン・ドミンゴ(Sing Sing)と同じく助演男優賞候補、キーラン・カルキン(the Real Pain)の対談である。

俳優たちはこの露出を通じて、「いかに熱意・技術の伴った俳優であるか」をアピールできる。今年のゴールデン・グローブ主演女優賞(コメディ・ミュージカル部門)に輝いたデミ・ムーアは、「還暦にしてハリウッドにカムバック」「特殊メイクを大胆に使用したハードな撮影現場」「長年にわたる不遇」というプロットで上手くキャンペーンを有利に進めて来た。

あとよく言われるのが、「有権者にDVDを送る」行為だ。本業があるハリウッド関係者たちは、実は候補作を見る時間が捻出できず、特定の好意的な評価を残した映画だけ吟味し、あとは見ずに判断する、なんてことがよく起こっているそう。現代においてはかなりオールドスクールなアプローチに見えるが、当時から「視聴のハードルを下げる」ことは一つのポイントとされていた。

また、ハーヴェイ・ワインスタインのやり過ぎエピソードはたくさんある。特定の有権者をインクルーシブなパーティに招待し接待じみたことをするのはもちろんのこと、撮影ゆかりの地を巡るツアーをプレゼントする、なんてことも横行していたよう。また、以下の記事にあるように対抗候補に向けたネガティブキャンペーンもお約束だった。

ハーヴェイ・ワインスタインの組織的な性犯罪システムに対するハリウッド女優たちの抗議こそが、海を渡り日本にも影響を与えたあの「Me Too運動」の展開に繋がっている。ハーヴェイ・ワインスタインが一体どのようにハリウッドから失楽園に追い込まれたのか、その一部始終を作品化した映画が「シー・セッド(She Said)」である。主演を務めたキャリー・マリガン(「華麗なるギャツビー」「プロミシング・ヤング・ウーマン」「マエストロ」)は同作品で主演女優賞ノミネートを果たしている。

2024年オスカーでは、「新たなやり口」でのオスカー・キャンペーンが見受けられた。「To Leslie」で主演女優賞ノミネートを果たしたアンドレア・ライズボローは、賞レース当初は全くスポットライトが当たっておらず、ゴールデングローブやSAGのような前哨戦でも受賞はおろか、ノミネートすらされていない女優によるまさかのサプライズ・ノミネーションとなりハリウッドを騒がせた。結論、このノミネーションは「同僚による連帯人海戦術」によるものだった。ケイト・ウィンスレット(タイタニック)、エイミー・アダムス(アメリカン・ハッスル)、グヴィネス・パルトロウ(恋におちたシェイクスピア)など、名だたるオスカー女優たちが一斉にライズボローの賞賛ポストをインスタグラムに投稿し、それが同業者に響きノミネーションを果たすまでに至ったというのだ。蓋を開けてみると同作品の監督、ライズボローなどによる電話でのロビー活動がこのような流れを生み、PR予算をほぼ使っていないのにも関わらず受賞を果たしてしまう。 このサプライズ・ノミネーションによって、そもそもノミネートが確実視されていたダニエル・デッドワイラー(Till)、ヴァイオラ・デイヴィス(ウーマン・キング)が押し出される結果に。結果主演女優ノミネートは全て白人、押し出された2候補は黒人の女性だったためあまりに形が悪く、人種差別的と批判を受けるまでにもなった。このように、時代が変わってもあらゆる形でノミネートまで漕ぎつけようと必死になるのが「オスカー・キャンペーン」なのである。

映画配給会社

特定の映画配給会社が優れている、優遇されがちだ、という傾向は特にはないが、作風、これについても後述するが、芸術志向かつリベラルな作品が寵愛を受けやすいオスカー・レースにおいて、同様の作品を多く保有している配給会社は有利であるほかない。

「Searchlight Pictures 」(『スラムドッグ$ミリオネア』、『ノマドランド』)、それこそハーヴェイワインスタインの「Miramax」(『恋におちたシェイクスピア』、『パルプ・フィクション』)が有名どころである。

また最近では、2023年オスカーにて『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』を世に送り出したA24も台頭して来ている。オスカー確実だと言われていた「ラ・ラ・ランド」を打ちまかし作品賞に輝いてから一気に規模を拡大している名配給会社である。今シーズンも、レースに食い込む作品を数作品打ち出している(「the Brutarist」「Sing Sing」「Queer」)

サブスクリプションOTTサービスの王者「Netflix」も大型オスカー候補を毎年打ち出してくる「オスカー強者」であることは言わずもがなである。過去に重要作品賞候補を何度も輩出している。(「ローマ」「アイリッシュマン」「マ・レイニーのブラックボトム」「南部戦線異常なし」「パワー・オブ・ザ・ドッグ」「シカゴ9」「マエストロ」「マンク」など、上げればキリがない)

しかし、ハリウッドはネットフリックスをはじめとしたOTTサービスをどうやら毛嫌いしているようで、メイン賞と呼ばれる作品賞・監督賞・俳優部門を受賞したことは過去3回しかない。(監督賞2回、助演女優賞1回)しかも、2019年から毎年のように作品賞ノミネーションを果たしているのにも関わらず、一度も作品賞を獲得していない。(衝撃の9戦9敗である)

なぜコンテンツの覇権であるネトフリ様がオスカーレースにおいてどれだけのマーケティング・バジェットを立てたとしても作品賞はおろか、俳優部門も悉く敗戦に期しているのか。理由は色々言及されているが、一番の理由は「劇場から観客を奪った」と制作陣から評判が悪いから、というもの。映画産業はパンデミックを経験しながら、多くの需要がインターネット・コンテンツに集まり、大打撃を受けた経験がある。あのスカーレット・ヨハンソンも、気対策「ブラック・ウィドウ」が劇場公開からDisney+での配信にシフトしたことに激怒し、ディズニーを相手に訴訟を起こしている。インターネット配信による公開は、劇場での公開に比べギャラも低く、搾取的である構造が見てとれる。票田の多くは「映画の作り手」であり、ハリウッドは作り手の組合が強力であるため、自らの職を奪いうるテック企業には冷たい態度を続けている。

OTT配信サービスで初めてアカデミー作品賞を取ったのはApple TVによる「コーダ」であり、ネトフリはアップルに先を越された結果になっている。同作は元々劇場想定で作成された「アップルが配給権を買った」ケースであり、そこも因子になっているのかもしれない。「コーダ」は前哨戦含め、異例の受賞ケースなのであまり分析対象として参考にならないかもしれないが。

作風「ファミリー」「民主党」「ハリウッド・ノスタルジー」

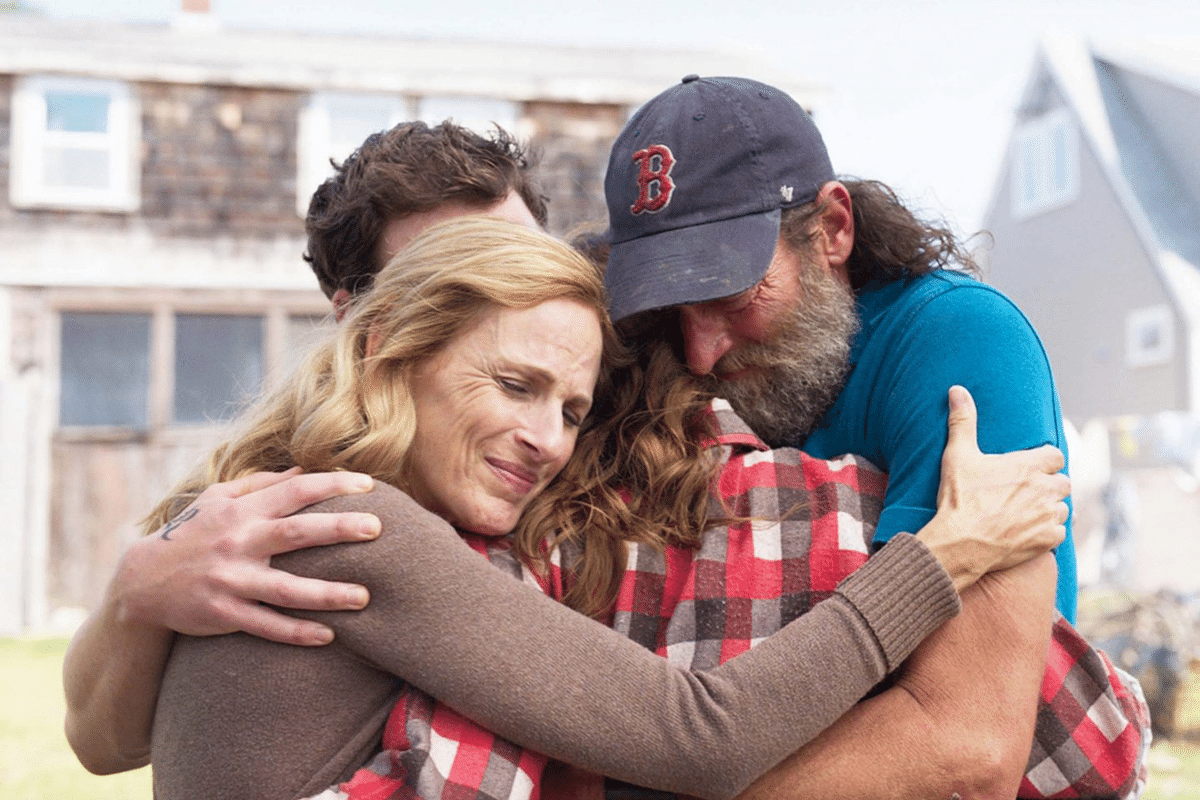

「ファミリー」 家族の絆、愛情、葛藤、再生といったテーマを扱う作品は、普遍的な共感を呼び起こしやすいのは自明だろう。それはオスカー有権者たちにとっても同様で、「後味が悪いが巧妙な名作」よりも「見た後ハッピーになれる凡作」が勝ちやすいのがオスカーである。必ずしも家族にまつわる作品である必要はないのだが、「グリーンブック」のように他人同士に家族愛のようなものが芽生える作品も評価される。受賞例は「フォレスト・ガンプ」「グリーンブック」「コーダあいのうた」「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」「スラムドッグ・ミリオネア」など。

「民主党」 音楽業界と同様に、オスカー構成員の殆どが民主党支持者のリベラルである。もちろん地域柄(基本的に都市部は民主党支持が固く、内陸の田舎になればなるほど保守色が強くなる共和党コミュニティになる)もあると思うが、ここ数年は特にハリウッドは民主党色が強い。トランプが一期目の就任を果たしたオスカーでは大統領批判が飛び交い、オスカー司会による冒頭のモノローグでは毎回かなりの頻度で人種・性差別に対する批判や政権批判のジョークが交わされる。そのため、マイノリティにフォーカスしている映画に票をあげることでサポートした気持ちになるのが、オスカー有権者の性、らしい(それにしてはブラック・アンサンブル映画の名作たちが悉く作品賞を逃しているのが皮肉だが)。 2020年代に入ってから「パラサイト」「ノマドランド」「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」「ミナリ」「パスト・ライブス」などアジア系による映画が大躍進を果たしているのは必ずこの票田に影響しているし、エミー賞やゴールデングローブ賞を総なめにした「Shogun」も例外ではないだろう。 またこれも後述するが、監督や俳優による受賞スピーチも民主党ライクな内容が言及されることが多い。

「ハリウッド・ノスタルジー」 映画そのものやハリウッドの歴史をリファレンスしたもの、または映画作りの裏側に焦点を当てた作品は、映画業界の関係者が多いアカデミー会員にとって特別な意味を持つ。自分たちの業界や文化に対する愛情が投影されているので、内容の良し悪しに関わらず「名作っぽい」と感じやすいのだ。例えば「エブリシング(以下略)」では「レミーの美味しいレストラン」や「2001年宇宙の旅」などの元ネタ探しが作品の1番のポイントになっている状態であったり、「アーティスト(2012)」や「バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)(2015)」はそもそも過去のハリウッド業界をそのまま描写している。「ワンス・アポン・タイム・イン・ハリウッド」や「バビロン」なんかもそうだ。

前哨戦

最後に、オスカーレースにおいて最も重要な「前哨戦」について触れる。ここにおける「前哨戦」とは、3月のオスカー授賞式までに行われる、一連の授賞式を指す。 一番有名どころを触れると、通称「GG」と呼ばれるゴールデン・グローブ賞が身近に感じられるだろう。メインの四つの前哨戦(カルテットと呼ばれる)は、この①ゴールデン・グローブ賞(GG)、②クリティック・チョイス賞(通称CCs)、③全米俳優組合賞(SAG)、④英国アカデミー賞(BAFTA)である。

近年では、「白すぎるオスカー」と揶揄されるほど候補者に白人が優遇される傾向が見られたため、アカデミーは積極的に有色人種や外国人の有権者を増やしている。アカデミー賞は「アメリカのローカルネタ」が勝ちやすい傾向にあるのだが、外国人有権者が増えるということはすなわち外国人有権者がメインであるゴールデングローブや英国アカデミー賞の影響力が強くなるという事にも繋がってくる。今オスカーは「変革期」真っ只中なので、予想が非常に難しくなっているのもポイントである。

ゴールデングローブや英国アカデミー賞は、欧州ベースの票田なのでもちろん欧州出身の俳優にどちらかというと優遇しがちであったり、特に英国アカデミー賞は顕著な差別がありノミネーションが白人だらけだったり、と欠陥も多い賞だが、一定の部門はオスカーとかぶってくる。特にゴールデングローブは俳優部門での正確度がかなり高く、過去殆どのアカデミー賞俳優部門受賞者がゴールデングローブを受賞している。英国アカデミー賞は作品賞の精度は低いが、全体的なノミネーション感や技術部門(例えば撮影、メイキャップなど)は非常に参考になる。英国アカデミー賞は一定の作品をブーストする役割もある。(「南部前線異常なし」は英国アカデミーで快進、最終的にオスカーにもある程度影響を与える)

一方CCsやSAGは米国国内なので、受賞する作品の作風が米国ローカルに寄っていたり、欧州勢の意見をあまり考慮せずに受賞する傾向にある。SAGは賞レースの雰囲気を一気に変えるという意味で面白い。「コーダあいのうた」もSAGまでは作品賞前線にいなかったが、SAGアンサンブル(複数俳優による演技劇を評価する同賞最高権威)を取ってからブーストがかかり、作品賞まで到達している。SAGはたまに「ブラックパンサー」や「シカゴ9」に賞をあげブレもあるが、作品賞との関連性は高く、一定程度一致させている。(BAFTAよりも的中率高い)

前哨戦で勝利することの意義として、もちろん一定の評価を受けた勲章を集めるという意味でも効果があるが、「スピーチがどれだけ卓越したものか」という部分も評価される。エモーショナルでストーリー深いスピーチをすれば、受賞というブランディングに合わせて相乗効果のPRが期待できる。

最後に

まとめると、「候補作を過去の作品の作風や戦歴に当てはめる」ことで予想ができるのだが、オスカーはいつも「誰もが絶対に予想できない」サプライズを起こす。受賞作の全てを当てる事を目指すのはオスカー予想においては野暮な考えである。ある程度の予想を立て、オスカーの結果に驚かせられる(時には歓喜、時には失望)。それがオスカーの最大の面白みであることは間違いない。2025年のアカデミー賞は3月3日を予定しており、今からでも「オスカー・プレディクター」になるための十分な時間がある。ぜひこの記事をきっかけに、自分なりの予想を立て、オスカー予想屋として仲間に加わってほしい。