サイエンスラボについて

普段中学校で理科の授業をしていると、理科が嫌いという子どもたちに出会うことが多くあります。

理由を聞いてみると以下のようなことが挙げられます。

1.抽象的な内容がわかりにくい

科学的な概念や理論が具体的な日常経験とかけ離れており、イメージしにくいと感じることが多いです。

2.計算や数学的要素が苦手

物理や化学では計算が頻繁に登場し、数学が得意でない場合、つまずきやすい科目

3.専門用語が多い

科学には多くの専門用語があり、覚えにくい、あるいはその意味を理解するのが難しい

4.実験がうまくいかない経験

実験結果が期待通りにならないことや、実験手順がわかりにくいことと挫折感を味わうことがあります。

5.暗記が多いと思われている

特に生物では、考えるような量の用語や仕組みを必要があるため、興味を持って読みやすいです。

小学校では、先生によって理科の実験を積極的に行える方とそうでない方がいます。

理科の実験は専門的な知識や準備が必要なため、難しいと感じる場合も少なくありません。その結果、実験を行わず、動画やテキストのみで理科の内容を終えることもあります。

そこで、このような課題を補い、「理科の実験は楽しい」ということを子どもたちに伝えるため、地域で理科の実験教室を2024年から開催することにしました。

2024年に実施した内容

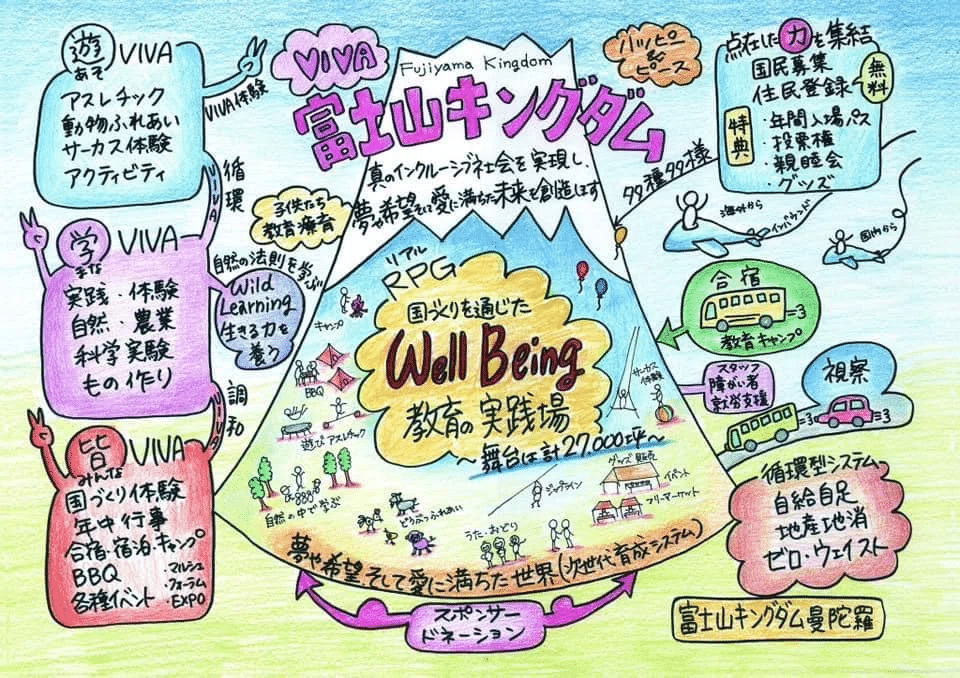

2月23日 富士山キングダム Well Being 教育実践の場

植村さんをはじめ素敵な地元の仲間たちと教育イベントを実施。

このイベントを機に自分が何をしたいのか、どんな方向で教育をしたいのか見えた気がしました。

私にとってのWellBeingが見えたイベントになりました。

素敵な企画をしてくださった植村さんには感謝しかないと感じています。

3月9日 宮ガール主催 まちごとDIYへの出店

Somos Amigosの子どもたちがマルシェに出店。

理科の実験を披露してくれました。出展してくれた子どもたちも来場した子どもたちもとても楽しそう。理科について興味を示してくれていました。

3月22日 ainiスクール修学旅行

もりしーとまゆみんからの依頼で富士宮で修学旅行を実施。

普段はオンラインで会っている生徒たち。

そんな生徒たちが実際に会うと素敵な化学変化が。

気になる方は以下のリンクをご覧ください。

3月27日 ピタゴラスイッチ体験

未来志向ラボさんのところでピタゴラスイッチ体験を披露。

附属で教えていた生徒にも参加してもらいました。

子どもたちが思考している姿がとても印象的でした。

実際に実験している様子を教え子に撮影、編集してもらったので、リンクも貼っておきます。

7月21日 地域の子ども会の代わりに実験教室

子ども会がなくなる中、自主的に子どもと地域を繋げる活動をしている方に声をかけていただき、理科の実験をさせていただきました。暑い夏にぴったりな液体窒素やクエン酸と炭酸水素ナトリウムの吸熱反応の実験を披露。運営の方々のきめ細かい対応により、みんながやりたい実験を実施することもできました。

このような場をたくさん作れるといいな〜!

7月28日 理科の先生方によるイオンでの実験

富士宮の理科の先生たちがマルシェを実施?

富士宮ときめくフェスで出店をしました。

巨大シャボン玉づくりにチャレンジ。

理科の先生たちとの交流がとっても楽しかった〜

7−8月子どもの自由研究

標本作りやスライム作りを夏休みの自由研究として実施。

子ども達はとっても楽しんでいました〜

9月22日 A1理科実験

A1スクールさんで理科の実験を実施。

参加してくれた子どもたちは興味津々。

液体窒素の秘密を探っていきました。

11月9日 ヒナカラマチコでの理科の実験

毎年一回開催される架空の街ヒナカラマチコでの理科実験。

今回の実験は父親からの依頼。

電気関係の仕事をしている父親たちの協会が電気に触れ合う体験会をすると言うことで私も電気に関わる実験を提供しました。

嬉しかったのは大学生の教え子と娘がヘルプに来てくれたこと。

また、同じ市内の後輩の理科の先生もお子さんを連れて来てくれました。

地域で実験をしているとご縁のある素敵な人たちに出会えます。

そして、さまざまな年齢の方の反応を見ることができるので、教材研究にもなります。

自分のためにも子供のためにも家族のためにも地域のためにもなるイベントでした。

また来年度もやりたいなーと思える時間でした。

12月15日 愛知県の井田小学校での理科実験

愛知県の井田小学校で、素晴らしい先生方と一緒に授業を行わせていただきました!

今回の授業は、犬塚正樹さん率いる Heart to Heart さんが繋いでくださったご縁のおかげで実現しました。

授業の形態もとてもユニークで、グラウンドでは Heart to Heart さんによる「逃走中」、体育館では手話クラブによる手話の時間、そして私たち教師陣が各教室で授業を担当するという、子どもたちにとって非常に贅沢な内容でした。

この企画を考え、実現してくださったのは井田小のPTAの皆さんのおかげだと改めて感じました。私の子どもたちが通っている小学校でも、ぜひ取り入れてみたいと思える事業です。

また、我々教師陣も個性豊かで楽しい方々ばかり!その中で全体をまとめてくださった早川美樹さんには、細やかな配慮に感謝しかありません。みんなが困らないよう丁寧に調整してくださったおかげで、45分間の授業も楽しくスムーズに進めることができました。

個人的には、授業後の先生方との対話がとても刺激的で楽しく、たくさんの学びを得られる時間となりました。授業ができて、対話ができて、自分自身がアップデートされる、充実した一日でした。

また来年もぜひ、この授業をやらせていただけたら嬉しいです。さらに、こういった取り組みを他の小学校でも広めていけたらと思っています!

12月21日 娘の実験デビュー

私がやるつもりで準備していたら娘から一緒に行って手伝いたいと言ってきました。

ありがたいので、手伝いをしてもらいましたが、予想を遥かに超える手伝いをしてくれました。

終いには実験さえも代わりにやってくれ、私はサポートをするだけに。

娘の成長を感じた時間となりました。

12月26日 サイエンス✖️スポーツ授業

この授業では、PA(プロジェクトアドベンチャー)の手法を取り入れ、サイエンスとスポーツを融合した体験型アクティビティを実施します。

内容は、アイスブレイクでのコミュニケーション促進、チーム競技(アラスカンベースボール、玉入れ、風船運びゲーム)を通じて、楽しく身体を動かしながら科学的な視点も学びます。

プロジェクトアドベンチャー(PA)は、アドベンチャー体験から学ぶ、アクティブラーニングプログラムです。子どもから大人まで幅広い世代で、実体験から成長するための「気づき」を効果的に得ることができます。

2025年にやりたいこと

行政や企業と連携

2024年度は比較的クローズな場所で実施してきましたが、行政や企業と連携した実験教室を実施してより多くの子どもたちに理科の楽しさを味わってもらいたいと思っています。

実験を体験できる裾野を広げたいと思います。

理科教員の育成

理科の先生は特殊な教科であるので、ベテランの先生が同じ学校にいないと実験方法等を学ぶ機会がほとんどありません。

そのため、理科に興味がある先生方を私が実施している実験教室にお招きして一緒に実験をすることができたらと思います。

サイエンス探究学習の場の提供

理科の没頭体験をさらにしたいという方に向けて体験学習する場所を提供。

家ではできない実験もここでなら実施できます。

年齢、国籍問わず理科という教科を思う存分楽しめる場所です。

最後に

上記の記事をみて興味を持ってくださる方がいましたら以下の公式ラインへお入りください。

理科の授業を受けたい方は以下のライン公式アカウントへ

理科実験の情報等を流していきます。

一緒に場作りや教材研究をしてくれる方は以下のリンクから好きなSNSで田島へ連絡してください。

いいなと思ったら応援しよう!