できないリスクを最小まで抑える、“タスクの小口化”のすすめ

自分の仕事の進め方は、特に奇をてらったものではなく、至極簡単な心がけです。

「仕事の全容を可視化・整理してから、タスクの小口化をすること」

もう少し詳しく説明します。

仕事の内容というのは、タスクを行う対象で場合分けしてみると、

①自分だけでおこなうタスク

②誰かにやってもらうタスク

大きく分けてこの2つがあると思っています。

①は自分次第なのでタスク化は簡単ですが、②は自分ではコントロールできない部分が増えるので少し難しいです。自分がこれまでやってきた仕事は①が多かったため、今回は①について詳しく説明します。

・・・

例えば、「イベントの企画書を作成する」というタスクがあったとします。

そこでやるべきことは、「イベントの企画書を作成する」というタスクをつくることではありません。それでは、めんどくさいなぁと思って後回しにして、SNSを見てしまうのがオチです。

やるべきことは、企画書を完成させるまでにどんなことがわかれば進めるのかを、まずは紙に書き出してみることです。すぐに取りかからないことがコツです。

・イベントの想定参加人数

・どんな人に登壇してもらうか

・登壇者のメリット

・どこでイベントをやるのか

・上司に確認をお願いする などなど

そして、それらを全部決めれば企画書が完成できるという状態にした上で、それぞれ優先順位をつけてタスク化します。それを「タスクの小口化」と(勝手に)呼んでいます。

入れ終わったあとは、夜寝る前もしくは当日朝に「今日やること」をみて、タスクの優先順位をつけて、その通りに進めています。

・・・

「小口化」という考え方を知ったきっかけは、ソニックガーデンのブログ。この考え方はめちゃくちゃ面白いと思ったので、ブログの一部を引用させてください。

タスクばらしをするのも、仕事の小口化に繋がっている。仕事というのは、途中の状態では意味がない。いくら進捗率を伝えても、仕事が進んだことにはならないのだ。仕事が進むというのは、仕事を終わらせることなのだ。

しかし、大きな仕事のままでは、終わらせるまでに時間がかかってしまう。それでは、そのリードタイムはなんの進捗もないことになってしまう。そこでタスクばらしをしよう。

タスクばらしをすることで、大きな仕事を小さな仕事の集まりに分解する。そして、小さくなった仕事を終わらせていくことで、仕事は進むように、進んでいることが見えるようになる。

小さくして頻度を増やすことが小口化というわけだ。

- 生産性の高い組織を実現するための小口化の原則

大事なことは、すぐに動きはじめられる段階までブレイクダウンをすること。そうすることで、全体像が見えていないため取り掛かりがめんどくさくなる「あとでやろう症候群」をぶっ飛ばせるわけです。

あと、それぞれのタスクに〆切日を割り振ることで、自分の今の立ち位置がわかることもメリットのひとつです。

早いのであればゆっくりできるし、遅いのであればペースアップすればいい。そういう判断を自分自身で下せるところがよいです。着実に仕事が進んでいるという実感をもてるので、精神衛生上もいい感じです。

もし〆切り日が短くなってしまったなど、例外が起こったとしても、今自分がどこの状態なのかパッとみてわかるので、相手に進捗を伝えやすいのもメリットのひとつ。自分にとっても、相手にとっても、メリットがある仕事のやり方だなと感じています。

タスクの〆切り日の見積もりですが、これは正直、経験をこなすことによる慣れでしかないです。まずは少し早めに締切をつくっておいて、できるならそれに合わせる、難しいのであれば先延ばしするなど、だんだんと自分の力量にフィットさせていく感じです。

タスクの小口化のめんどくさいのは最初だけで、その通りの順番にこなしていければできないリスクを最小にすることができるシステムなのです。

・・・

①については、基本的にそれを予定通りに進めるだけでOKなんですが、結局仕事の上で多いのは②のタスク化についてなんですよね。

②について大事なことは、そのタスクをお願いしている人が誰なのかを明らかにしておくことです。

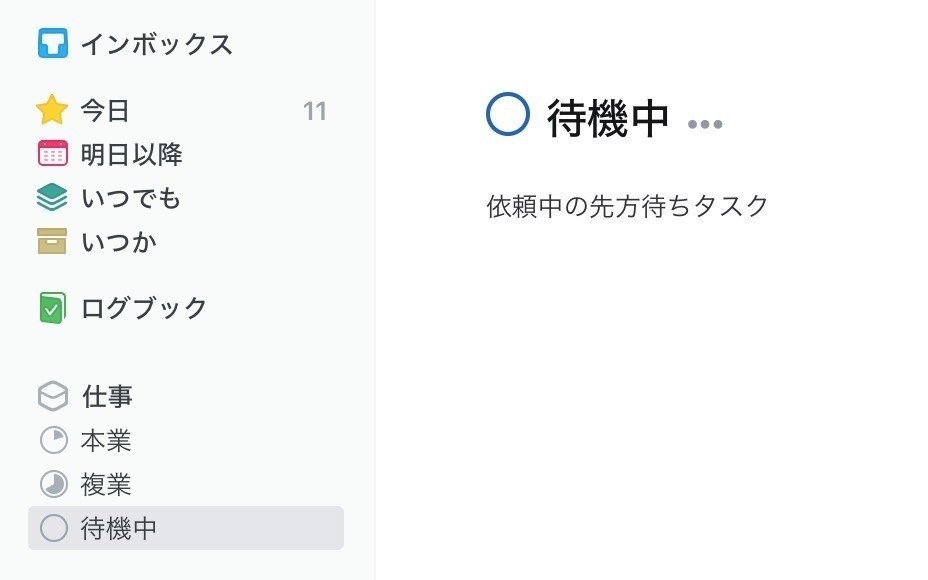

自分の場合は、①とは別に、誰かに依頼しているタスクはすべて、「待機中」というプロジェクトに入れています。

タスク化に必須の〆切日は仮で入れておいて、この日までに連絡が来なかったらリマインドをするということをしています。

よくある依頼フレーズの「早めにお願いしますね」という場合も、プロジェクトとしてこの日までにやらないとマズイという日があるはずなので、その日から逆算して「一応この日にリマインドしようかな」と早めの仮〆切日を設定しておきます。向こうからしても、ギリギリになって言われるよりも、早めに言われた方がいいかなと。

仮〆切り日になっても連絡が来ない場合、再度連絡することによって、「相手からの連絡が来なくて仕事が遅くなる・できなかった」というリスクを最小限に減らすことができます。

・・・

あくまで、自分なりの仕事の進め方について書いてみただけなので、人によって合う・合わないはあると思いますが、考え方の参考になればうれしいです。

いつか、松倉さんが取り組んでいるような立体的なプロジェクトに関するタスク化も、いつの日かできるようになりたいなぁと思います。未来のタスクを想像して実行までしっかりこなせるようになりたいです。

・・・

最後に、自分がこれまでつらつらと書いてきたことを2枚絵でめちゃくちゃわかりやすく紹介したツイートがあったので紹介しておしまいにします。

いいなと思ったら応援しよう!