どうする家康と佃煮 東京・佃島の神仏を巡る

本記事の要旨

本記事では東京都中央区佃に鎮座する4か所の神仏を紹介します。何れも江戸時代から明治時代にかけての成立で、佃島の誕生から今日までを見守り続ける生証人といえます。佃島を深く知るうえで欠かせない存在ですので、取材と調査を通じて把握した内容を簡潔にまとめておこうと思いました。本記事がどなたかにとっての資料となれば嬉しく思います。

内容は2023年(令和5年)5月3日に現地で行った取材と、そこから約1か月にわたって集め調べた史料・資料が基となっています。お気付きの点がありましたら、私のtwitter(https://twitter.com/yoyoyonozoo)にお知らせいただけるとありがたいです。出典を知りたい場合はページの最後をご覧になってください。

なお、本記事の文書や写真を無断に複製・転載しないでください。必要であれば提供しますので、私のtwitterに連絡をください。

本記事で紹介する神仏

〈 1 〉 佃住吉神社(佃1丁目1番14号)

〈 2 〉 森稲荷神社(佃1丁目4番4号)

〈 3 〉 於咲稲荷大明神と波除稲荷大明神(佃1丁目8番4号)

〈 4 〉 佃天台地蔵尊(佃1丁目9番6号)

本記事の公開日

2023年(令和5年)6月5日

〈 1 〉 佃住吉神社

住所:佃1丁目1番18号(一の鳥居)

佃1丁目1番14号(境内)

成立:1646年8月10日(正保3年6月29日)

祭神:航海の神・住吉四神と徳川家康

祭礼:8月4日宵宮と大祭式

8月5日獅子頭

8月6日例大祭と宮神輿

8月7日大神輿

*2023年(令和5年)の日程

概要

江戸時代の埋め立てにより誕生した佃島や、明治時代以降の埋め立てにより誕生した月島・勝どき・晴海・豊海の氏神です。江戸時代前期に大坂佃村と大和田村から移住した漁師によって建てられ、彼らの故郷の氏神・田蓑神社の分霊を祀ります。江戸湊(えどみなと・東京湾)を正面に見据える隅田川の河口において、漁業の栄枯盛衰や景色の千変万化を見守り続けます。航海の安全と商売の繁盛を司る神としてだけでなく、江戸の風情を今に残す佃島の象徴として、氏子に限らず多くの参拝者や観光客から崇敬を集めます。

実はよく分からないことだらけ

冒頭で書いた通り、江戸時代前期に大坂佃村と大和田村出身の漁師が江戸へと移住しました。次いで佃島を築造し、島内に佃住吉神社を建てました。では、大坂の漁師が江戸へと移住するきっかけとは何だったのでしょうか。

全ては大坂の漁師と徳川家康の出会いに始まると伝わります。しかし、全ての始まりとなったこの出会いが、いつのどんな出来事か判然としません。本能寺の変の直後に大坂の漁師が徳川家康を助けたとか、変の直後に大坂の漁師が徳川家康の移動を手伝ったとか、直後でなく数年後であるとか、複数の説があります。

大坂の漁師の移住した理由と時期も判然としません。豊臣秀吉の命により江戸へと移住した徳川家康に大坂の漁師が同行したとか、豊臣秀吉の死後に大坂の漁師が江戸幕府の老中に呼ばれたとか、呼ばれたのでなく自ら移住を志願したとか、こちらも複数の説があります。

何れにしても、大坂の漁師が徳川家康および江戸幕府の下働きを通じて信頼を重ねたのは事実のようでして、現に江戸幕府が大坂の漁師をかなり優遇しました。漁師の故郷・大坂佃村と大和田村は漁業にかかる税金を免除され、江戸へと移住した漁師は漁業の特権を与えられました。しかし、漁業の特権がどんな内容か判然としません。江戸近海ならどこで漁をしてもよいとか、全国のどこで漁をしてもよいとか、隅田川の一部では漁をしてはならないとか、こちらも複数の説があります。

ついでにいうと、佃島の漁師の捕獲した白魚(しらうお)の出自も判然としません。徳川家康により尾張名古屋から持ち込まれたとの説があれば、元から江戸に棲息したのだとする見方もあります。

長く時を経れば昔の出来事がよく分からなくなるのは当然ですが、佃島においては小さな島ながらよく歴史を伝えたとすべきかもしれません。「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉をご存知でしょうか。言葉の通り江戸は大火が多く、佃島は何度も何度も大火で焼失しました。また、佃島を襲った厄災は大火にとどまらず、相次ぐ風水害、感染症の蔓延、海洋汚染に伴う漁業の縮小、関東大震災、東京大空襲と、枚挙に暇がありません。

歴史を途絶えかねない危機の度に住民が立ち上がったからこそ、今日の佃島があるのですね。その中心たる存在が佃住吉神社なのでしょう。

歴史

佃住吉神社には見所が多く、また、それぞれの成立した時期が異なりますので、境内の紹介と年表を一つにまとめました。

1603年3月24日(慶長8年2月12日)

徳川家康が征夷大将軍に就任し、以て江戸時代の幕開けとなりました。

1616年6月1日(元和2年4月17日)

初代将軍・徳川家康が薨去しました。

1617年3月28日(元和3年2月21日)

朝廷が初代将軍・徳川家康に対し東照大権現の神号を下賜しました。神号とは神としての呼び名です。

1625年(寛永2年)

江戸幕府が武家地における町人の居住を禁止しました。

1626年(寛永3年)

石川八左衛門政次(正次とも・大隅守)*が江戸幕府から鐵砲洲(てっぽうず・現在の東京都中央区湊と明石町)の東方に約17,000坪の寄洲(よりす)を拝領し、寄洲を島に築造し、島を石川島と名付けました。

なお、石川氏による築造の前は寄洲を三国島(みこくしま)とも、森島とも、鎧島とも呼びました。

*石川八左衛門政次(1561年・永禄4年ー1614年1月23日・慶長18年12月14日)は江戸湊の防衛にあたった船手頭(ふなでがしら)です。

1630年(寛永7年)

武家地における町人の居住の禁止を受け、大坂佃村・大和田村からの移民が石川八左衛門政次の邸宅を転出しました。代わりの居住地として石川島の南に位置する約8500坪(約百間四方・約180メートル四方)の干潟を拝領し、漁の合間に休まず自ら島の築造を行いました。

1644年3月9日(寛永21年2月1日)あるいは

1645年2月26日(正保2年2月1日)

ようやく石川島の南に続く島の築造が終わりました。大坂佃村からの移民と大和田村からの移民を合わせて37軒が島に移住し、島を故郷に因んで佃島と名付け、島の絵地図を地割役(じわりやく)*の木原勘右衛門(きはらかんえもん)に納めました。

*佃島にまつわる多くの史料・資料が佃島の完成した時期を1644年(正保元年)と記しますが、本記事では佃島の完成した時期を 1644年(寛永21年)あるいは1645年(正保2年)と記します。理由については本記事の〈 2 〉 森稲荷神社 をご覧になってください。

*地割役とは江戸幕府において土地の割り当てを担当した役人です。

1646年8月10日(正保3年6月29日)

佃住吉神社が建ちました。祭神は大坂の田蓑神社の分霊・住吉四神と、東照御親命(あずまてるみおやのみこと・徳川家康)の合わせて五柱で、海運業や問屋組合を始めとする多くの町人から海上安全・渡航安全の守護神として崇敬を集めました。当初は旧暦6月29日を例大祭の祭日とし、現在は8月6日を例大祭の祭日とします。

なお、取材を行った2023年(令和5年)の例大祭の日程は、8月4日が宵宮・大祭式、8月5日が獅子頭、8月6日が宮神輿、8月7日が大神輿でした。

1719年12月5日(享保4年10月24日)

佃島の漁師が深川佃町(現在の東京都江東区牡丹2・3丁目の一部)に牡丹住吉神社を建て、佃住吉神社の分霊を祀りました。

1798年(寛政10年)

江戸住吉構が佃住吉神社に石灯籠を奉納しました。

1822年(文政5年)

佃住吉神社が境内に龍姫大神(たつひめのおおかみ・豊玉姫神・とよたまひめのかみ)を祀る龍神社を建てました。しばらくして佃島に白蛇が現れ、佃島の住民が白蛇を龍神(於迦美大神・おかみのおおかみ)と崇め、島内に祠を建てしました。しかし、祠の近くに漁で使う網を煮る釜があり、祠が火熱の害を受けやすかったためか、網元の夢枕に龍神が立ち「佃住吉神社の境内へ遷りたい」と夢告しました。

1838年(天保9年)

龍神の夢告を受け、佃島の住民らが島内にあった龍神の祠を佃住吉神社の龍神社に合祀しました。

1838年(天保9年)

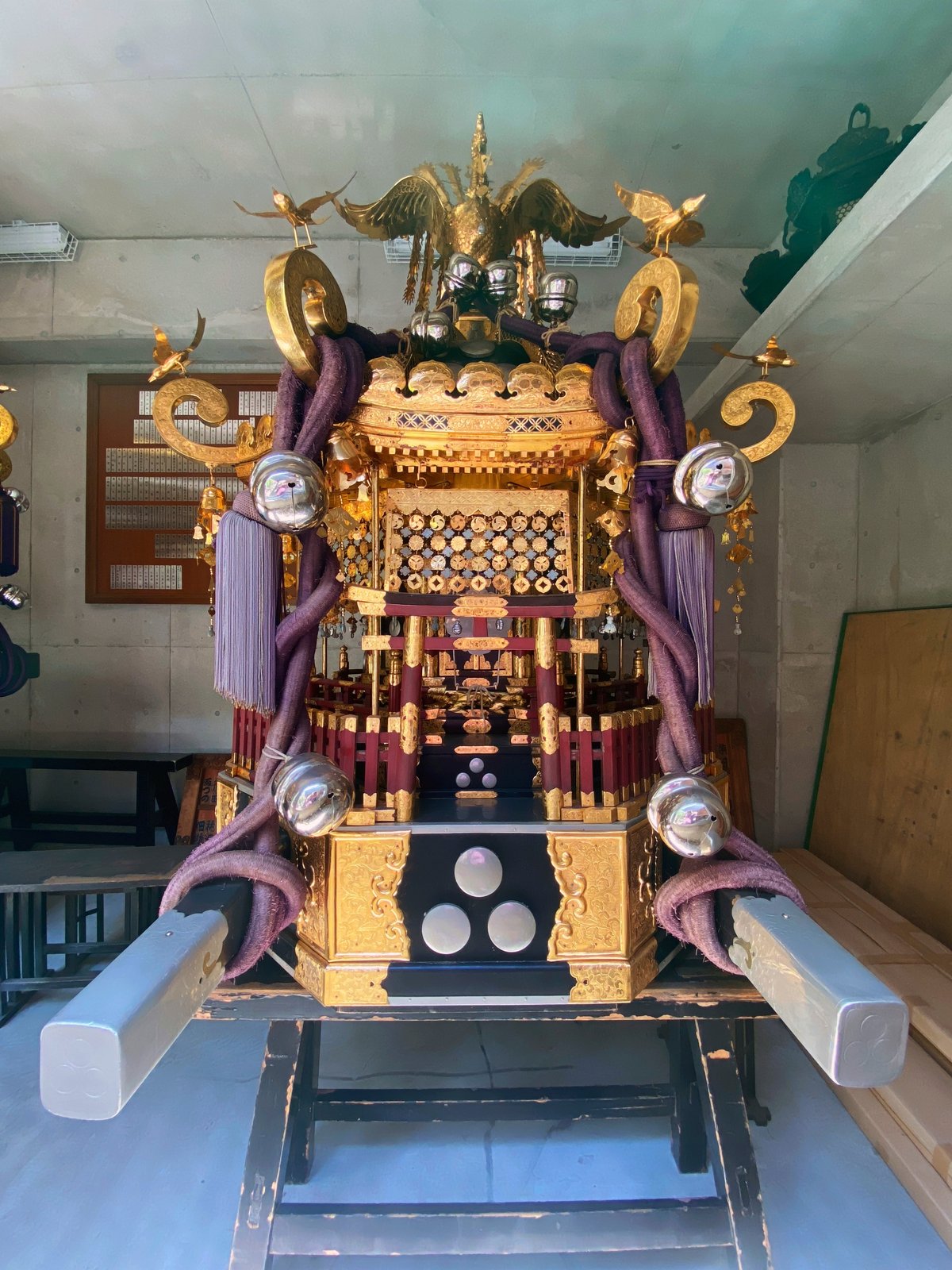

芝大門の大仏師・万屋利兵衛が佃住吉神社の八角神輿を制作しました。

1839年(天保10年)

日本橋の老舗・白木屋が店舗の守護神・弁財天を神徳の大きさ故に持ちきれないと手放し、佃住吉神社の龍神社に合祀しました。龍神社と弁財天を合わせて龍王弁財天と呼ぶようになり、開運出世・金運上昇・商売繁盛・学業成就・芸能達者・病気平癒の神徳を持つ神として現在も崇敬を集めます。現在は龍神社の例祭を毎年の3月下旬頃に執り行います。

1841年(天保12年)

木綿問屋組合・白子組が江戸佃住吉神社に石製の手水盤を奉納した。

1850年4月12日から5月11日までのいつか(嘉永3年3月)

佃住吉神社が境内に疫神社と疱瘡神社を建てしました。

1869年(明治2年)

佃住吉神社が社殿を再建しました。現在の社殿です。

ところで、再建せざるを得なかった理由が判然としません。再建の前に大きな火災が4度も起こっているのです。

1869年(明治2年)

江戸佃住吉神社の水盤舎(おみずや)が再建されました。水盤舎の欄間はこの時に作られたものです。

1869年(明治2年)

大伝場町(おおでんまちょう)1丁目(現在の東京都中央区日本橋本町2・3丁目)の太物店(ふとものだな)が入船稲荷社を佃住吉神社の境内へと遷座しました。

1869年(明治2年)

江戸佃住吉神社の水盤舎(おみずや)が再建されました。水盤舎の欄間はこの時に作られたものです。

1872年12月13日(明治5年11月13日)

佃住吉神社が村社に列しました。

1873年(明治6年)7月5日

佃住吉神社が郷社に列しました。

1882年(明治15年)6月30日

二の鳥居(境内の鳥居)の扁額が制作されました。東京都中央区の中央区民文化財に数えます。

1892年(明治25年)7月以降

東京都中央区の月島、勝どき、晴海、豊海の埋め立てが順次に進み、佃住吉神社が埋立地の産土神(うぶすながみ)となりました。

埋立地の完成した時期は次の通りです。1892年(明治25年)月島、1913年(大正2年)勝どき、1931年(昭和6年)晴海、1963年(昭和38年)豊海。

1910年(明治43年)11月25日

佃住吉神社が大規模な修繕と改築を行い、その一貫として同年12月に860円を投じて神輿蔵を建てました。イギリス積みの煉瓦造りの2階建てです。

1911年(明治44年)

佃住吉神社の水盤舎が改築されました。東京都中央区の中央区民文化財に数えます。

1925年(大正14年)10月頃

佃島の住民が佃住吉神社の境内に佃政・金子政吉(かのこまさきち)を讃える唐金(からかね・銅や錫などの合金・青銅)の灯籠を建てました。

1953年(昭和28年)5月

東京鰹節類卸商業協同組合が佃住吉神社の境内に鰹塚を建立しました。

1962年(昭和37年)8月

この年の例大祭を最後に、佃住吉神社が海上での神輿渡御を中断し、船上での神輿渡御に変更しました。理由は東京湾の汚染です。

1966年(昭和41年)11月

佃島の住民が佃住吉神社の境内に五世川柳水谷緑亭句碑を建立しました。

五世川柳・水谷緑亭については本記事の〈 3 〉 於咲稲荷大明神と波除稲荷大明神 をご覧になってください。

1989年(平成元年)1月15日

佃住吉神社が二の鳥居(境内の鳥居)を建立しました。

2011年(平成23年)3月11日

東日本大震災が発生しました。佃住吉神社では煉瓦造りの神輿蔵が破損するも、貴重な建築物であるとして補強が施されました。後に佃住吉神社がコンクリート造りの神輿蔵を建て、これを機に煉瓦造りの神輿蔵を祭具の納屋として使用するようになりました。

2011年(平成23年)

秋山三五郎が佃住吉神社の八角神輿を新たに制作しました。これを機に旧い八角神輿が神輿としての役割を終え、現在は東京都中央区の中央区民文化財としてコンクリート造りの神輿蔵に鎮座します。

2016年(平成28年)2月

佃住吉神社の総代会が一の鳥居を建立しました。

2023年(令和5年)4月22日・5月3日の時点

摂津田蓑神社の宮司が19代にあたり、江戸佃住吉神社の宮司が13代にあたります。田蓑神社の社家が本家にあたり、佃住吉神社の社家が分家にあたり、両家共に現在も同じ姓を名乗っておられます。

年表にないもの

佃住吉神社の境内にあって、成立の時期や由緒の不明なものを次にまとめました。詳細をご存知の方がおられましたら教えてください。

〈 2 〉 森稲荷神社

住所:佃1丁目4番4号

成立:1644年以降(寛永21年以降)

あるいは

1645年以降(正保2年以降)

祭神:稲荷神(ウカノミタマ)

祭礼:毎年の2月最初の午(うま)の日

概要

佃島とほぼ同時に成立した稲荷神社で、佃島に陳座する神仏の中では最も古い存在です。江戸時代に大坂佃村から移住した漁師が佃島の住民の安泰を祈願すべく祀りました。佃住吉神社と同様に漁業の栄枯盛衰や景色の千変万化を見守り続けます。現在の管理者は漁師でなく、佃住吉神社の氏子の結成した佃住吉講です。

現地の由緒書き

森稲荷神社を知るうえで、まずは現地の由緒書き読んでみたいと思います。送り仮名と漢字の表記は原文のままです。

森稲荷神社の由来

正保元年江戸隅田川に埋立として出来た鉄砲洲干潟百間四方を徳川家光に招れ[*1]摂津国西成郡佃村から東上した漁民が慶安二年[*2]江戸城内評定所に於いて拝領し島の名を佃島として居住することになった森孫右衛門一族の推挙により孫右衛門の実弟九左衛門の娘の妙を嫁とした佃忠兵衛則之が佃島の初代名主[*3]を勤めることになった

佃島の発展と住民の安泰を祈願するために森家の敷地内(現在地)[*4]に稲荷神社を造り信仰したことが継承され現在に至るも住民の信仰が厚く毎年二月初午祭を執り行なっている

森稲荷神社管理 佃住吉講堂

稲荷神社は佃島に限らずそこら中にありますが、いつに誰の手で建てられたかを伝える稲荷神社は少ないです。大抵は大火・戦火・震災・風水害・氏子の世代交代などで途絶えてしまいますからね。そんな中にあって、成立の経緯を今に伝える森稲荷神社はとても貴重な存在といえます。しかし、現地の由緒書きには予め佃島の歴史を知る人でないと理解しがたい部分と誤読しそうな部分がありますので、きちんと理解するために、文中の*1・2・3・4を順に検証・補足します。

検証の前に注意してほしい箇所があります。由緒書きの文頭に〝正保元年〟とありますね。〝正保元年〟とは佃島の完成した時期を指しまして、佃島にまつわる多くの史料・資料が佃島の完成した時期を〝1644年(正保元年2月1日)〟あるいは〝1644年(正保元年)〟と記します。しかし、正保は1645年1月13日(正保元年12月16日)に始まるので、正保元年に2月が存在しませんし、正保元年=1644年となり得ません。ここでは判断が付きませんので、佃島の完成した時期であろう1644年(正保元年2月1日)を A:正保元年2月1日にあたる寛永21年2月1日 と捉える場合と B:正保年間の最初の2月1日=正保2年2月1日 と捉える場合の二つの時期を併記します。

A:寛永21年2月1日と捉える場合

1644年3月9日(寛永21年2月1日)

B:正保2年2月1日と捉える場合

1645年2月26日(正保2年2月1日)

実にややこしいので、ここでは佃島の完成した時期を 1644年(寛永21年)あるいは1645年(正保2年)と記します。

閑話休題。検証を始めます。

検証・補足 1 〝招れ(まねかれ)〟とは

〝招れ〟たのは大坂出身の漁師です。では「どこからどこへ」招かれたのでしょうか。

大坂出身の漁師は1613年(慶長18年)〜1615年(慶長20年)頃に幕臣・石川氏の邸宅で仮住まいを始めました。しかし、1625年(寛永2年)に江戸幕府が武家地における町人の居住を禁止してしまったのです。つまり、大坂出身の漁師が石川氏の邸宅に住めなくなったのですね。

翌年の1626年(寛永3年)に江戸幕府が石川氏に対し隅田川の河口の先に浮かぶ寄洲(よりす・風波により堆積した砂地)を与え、石川氏が寄洲を島に築造し、島を石川島と名付けました。

次いで4年後の1630年(寛永7年)に江戸幕府が大坂出身の漁師に対し石川島の南に位置する約180メートル四方の干潟を与え、大坂出身の漁師が自ら干潟を島に築造しました。漁の合間に築造したからでしょうか、島の築造に長い年月を要し、1644年(寛永21年)あるいは1645年(正保2年)にようやく島を完成させ、島を佃島と名付けました。

このように、大坂出身の漁師が石川氏の邸宅に仮住まいしたからこそ、石川島に隣接する佃島の築造を許されたのです。したがって、〝招れ〟とは「摂津国(大坂)から江戸へ」の召集を指すのでなく「江戸市中の仮住まいから江戸城内の評定所へ」の召集を指すのでしょう。

そもそも、地方の町人が3代将軍・徳川家光に招かれ、いきなり島を与えられるとは考えられませんからね。

検証・補足 2 〝慶安二年〟とは

〝慶安二年〟は何を行った時期なのでしょうか。

由緒書きに〝慶安二年江戸城内評定所に於いて拝領し島の名を佃島として居住することになった〟とあります。これを素直に読めば「1649年(慶安2年)に江戸城の内評定所で、大坂出身の漁師が3代将軍・徳川家光から島を拝領し、島を佃島と名付け、居住を始めた」との理解になります。しかし、先述の通り佃島は1644年(寛永21年)あるいは1645年(正保2年)に完成しましたから、1649年(慶安2年)の時点で既に大坂出身の漁師が佃島に居住しているのです。それに、別の史料によると、佃島の完成した直後に大坂出身の漁師が役人・木原勘右衛門(きはらかんえもん)に対し佃島の絵地図を納めました。つまり、佃島の完成した時点で江戸幕府が佃島の名称を知っていたのです。

したがって、〝慶安二年〟は佃島を命名した時期や居住を始めた時期でなく、江戸城内の評定所において大坂出身の漁師が3代将軍・徳川家光から正式に佃島を拝領した時期と読むべきでしょう。例えるなら、大坂出身の漁師が佃島を居住地とするにあたり、江戸幕府と契約書を交わした時期が〝慶安二年〟なのだと思われます。ただし、手元に江戸城内の評定所の記録が全くありませんので、確証に乏しいです。

検証・補足 3 人物について

人物についての説明が必要ですね。まず森孫右衛門(もりまごえもん)が誰かというと、大坂佃村から江戸へと移住した漁師の筆頭です。森孫右衛門の実弟が森九左衛門で、森九左衛門の娘が妙(たえ)で、妙の夫が佃忠兵衛則之で、佃忠兵衛則之が佃島の初代名主を務めたのです。史料・資料によっては森孫右衛門を佃島の開基と表現する場合もあるので、開基と名主を混同しないように注意したいところです。

なお、別の史料によると、佃島の初代名主に佃忠兵衛則之の就任した時期は佃島の完成と同じく1644年(寛永21年)あるいは1645年(正保2年)です。

検証・補足 4 〝森家の敷地内(現在地)〟とは

由緒書きに〝森家の敷地内(現在地)に稲荷神社を造り〟とあります。つまり、かつて森稲荷神社の付近に森孫右衛門らの家があったのですね。それを裏付ける絵図がありますので紹介しておきたいと思います。佃島の完成から約100年後の1744年(延享元年)に刊行された『延享元年佃嶋売券絵図』です。絵図に現在の森稲荷神社の位置を示しました。

佃島の形状をご存知の方ならピンと来たでしょう。昔も今も島の形状が同じなんですね。上記の絵図でいうと、上辺・西に隅田川が流れ、右辺・北に石川島があり、左辺・東に東京湾が広がります。現在は東京湾でなく月島と地続きですね。次に赤丸の部分を拡大し、文字を読めるように向きを変えましょう。

区画の地主の名が「森」に見えます。やはり、ここが森家の土地だったのでしょう。因みに、絵図の記した「森」の字は「林」の上に「木」を重ねた字でなく「成」の上に「木」を重ねた異体字(いたいじ)のようです。

歴史

由緒書きと由緒書きに対する検証を踏まえ、森稲荷神社の歴史を時系列にまとめました。森稲荷神社に関わる出来事も少し加えております。

1625年(寛永2年)

江戸幕府が武家地における町人の居住を禁止しました。

1626年(寛永3年)

石川八左衛門政次(正次とも・大隅守)*が江戸幕府から鐵砲洲(てっぽうず・現在の東京都中央区湊と明石町)の東方に約17,000坪の寄洲(よりす)を拝領し、寄洲を島に築造し、島を石川島と名付けました。

なお、石川氏による築造の前は寄洲を三国島(みこくしま)とも、森島とも、鎧島とも呼びました。

*石川八左衛門政次(1561年・永禄4年ー1614年1月23日・慶長18年12月14日)は江戸湊の防衛にあたった船手頭(ふなでがしら)です。

1630年(寛永7年)

武家地における町人の居住の禁止を受け、大坂佃村・大和田村からの移民が石川八左衛門政次の邸宅を転出しました。代わりの居住地として石川島の南に位置する約8500坪(約百間四方・約180メートル四方)の干潟を拝領し、漁の合間に休まず自ら島の築造を行いました。

1644年3月9日(寛永21年2月1日)あるいは

1645年2月26日(正保2年2月1日)

ようやく石川島の南に続く島の築造が終わりました。大坂佃村からの移民と大和田村からの移民を合わせて37軒が島に移住し、島を故郷に因んで佃島と名付け、島の絵地図を地割役(じわりやく)*の木原勘右衛門(きはらかんえもん)に納めました。

なお、佃島の所属は武州豊島郡でした。

*地割役とは江戸幕府において土地の割り当てを担当した役人です。

1644年3月9日以降(寛永21年2月1日以降)あるいは

1645年2月26日以降(正保2年2月1日以降)

佃忠兵衛則之が森孫右衛門の実弟・森九左衛門忠兵衛の娘・妙を娶りました。また、佃島の初代名主を勤めることになりました。一方で森孫右衛門が大坂佃村へと戻り、以降の毎年に出府するようになりました。

1644年3月9日以降(寛永21年2月1日以降)あるいは

1645年2月26日以降(正保2年2月1日以降)

森孫右衛門の一族が佃島の発展と住民の安泰を祈願すべく、森家の敷地に森稲荷神社を建てしました。

1649年(慶安2年)

江戸城内の評定所(ひょうていじょ)*で3代将軍・徳川家光が佃島の漁師に対し佃島を授与しました。

*ここでいう評定所とは江戸幕府の裁判所を指します。

1662年5月21日(寛文2年4月4日)

佃島の開基・森孫右衛門が死没しました。94歳。浄土真宗本願寺派究竟山正行寺(大阪府大阪市西淀川区佃1丁目3番9号)に墓があります。

〈 3 〉 於咲稲荷大明神と波除稲荷大明神

住所:佃1丁目8番4号

成立:於咲稲荷大明神

1858年9月以降(安政5年8月以降)

*推定

成立:波除稲荷大明神

不明

祭神:社号に同じ

祭礼:不明

概要

佃島の中央に位置する運河・佃堀に背を向けて鎮座する二つの神社です。両大明神と佃島の氏神・佃住吉神社との間に関係がなく、両大明神の成立した経緯が定かでありません。つまり、佃住吉神社とは全く異なる思想の下で成立した神社であるといえます。

境内に転がる三つの「さし石」は東京都中央区の区民有形民俗文化財に数えます。かつて佃島の若い漁師が「さし石」を持ち上げ、互いの力を比べ合ったと伝わります。

於咲稲荷大明神の成立に至った背景とは

まずは佃島の於咲稲荷大明神とみられる神社について書かれた文献をあたってみます。1858年(安政5年)に金屯道人(きんとんどうじん)の刊行した『安政箇労痢流行記(あんせいころりりゅうこうき)』です。以下に該当の箇所を引用します。ルビ(ふりがな)は金屯道人によります。

当八月中旬(ちうじゅん)佃島(つくだじま)漁師(りゃうし)何某なる者に野狐(やと・一般にやこ)取(とり)つきけるにぞ

近隣(あたり)の者駈(はせ)あつまり神官(しんくわん)修験(しゅげん)の祈り(いの)をとふてさまざまと攻(せめ)ける故(ゆえ)

にや狐(きつね)彼物(かのもの)の躰(たい)を抜(ぬけ)出(いで)外(と)の方(かた)へ逃去(にげさる)を在(あり)あふ人々(ひとびと)遁欠(かいうけ)て是を

捕(とら)へ即時(そくじ)に打殺(うちころ)してければ長(おさ)たる者のはからひにて彼狐(かのきつね)の死骸(なきがら)を

焼捨(やきすて)て烟(けぶり)となし其(その)邊(ほとり)に三尺四方の祠(ほこら)を建(たて)て霊(れい)を祭(まつ)りすなはち

尾崎(をさき)大明神と崇(あがめ)けるとぞ

上記を現代語に直すと次のようになります。

安政5年8月中旬に佃島のある漁師に野狐が取り憑いた。神職・修験者がさまざまな祈祷を行うと、野狐が漁師の身体から逃げ出したので、住民が野狐を捕らえ、即時に撲殺した。長(おさ)のはからいにより、住民が野狐の死骸を焼き、約99センチメートル四方の祠を建て、野狐の霊を尾崎大明神として祀った。

実は当時の江戸でコレラが大流行し、1858年8月9日から9月6日までの間(安政5年7月)に約1万2000人が命を落としました。コレラに罹った患者の多くが鉄砲洲・霊岸島・八丁堀・茅場町などの海辺に住む庶民で、佃島では約500人が命を落としたと伝わります。佃島は漁師町でしたから、病死者の多くが漁師だったでしょう。〝捕(とら)へ即時(そくじ)に打殺(うちころ)してければ〟の一文に、生き残った漁師の怒りと悲しみを感じます。

於咲稲荷大明神の成立に至った背景が多くの漁師の病死であるとして、鎮座地が運河・佃堀の畔(ほとり)である理由とは何でしょうか。それも同じく多くの漁師の病死であるのかもしれません。於咲稲荷大明神の背後の佃堀は漁船の停泊する船溜りで、佃島の漁師は佃堀りから隅田川を経て複数の漁場へと向かい、漁を終えたら隅田川を経て佃堀へと戻りました。つまり、佃堀がコレラの感染経路*の一つであるとも考えられるのです。於咲稲荷大明神を拝むと佃堀をも拝む格好になるのは、コレラの侵入を防ごうとした漁師の願いの現れのように思います。

*ヒトへのコレラの感染経路は汚染された水や貝類です

於咲稲荷大明神の成立に至った背景に、佃島の著名人の不幸もあったかもしれません。佃島の著名人とは五世川柳・水谷緑亭(みずたにりょくてい)です。

水谷緑亭は幼い頃に父を亡くし、佃島の漁師・太平次の下で漁師として養われ、やがて佃島の名主を務めた人物です。10代の後半から川柳の才覚を発揮し、川柳の宗家・二世川柳と四世川柳に師事し、50歳の頃に五世川柳となりました。数々の作品を刊行する一方で養父母への孝養を尽くし、佃島の風俗の矯正に務め、奉行所から三度にわたり褒賞を授かりました。佃島の住民にとって鑑(かがみ)のような存在でしたが、残念ながらコレラに倒れ、1858年9月22日(安政5年8月16日)に命を落としてしまったのです。水谷緑亭の喪失は佃島の住民にとって大きな衝撃だったでしょう。野狐に取り憑かれた漁師とは、もしや水谷緑亭がモデルなのでしょうか。

因みに、水谷緑亭の死から約1か月を経た1858年10月12日(安政5年9月6日)に初代絵師・歌川広重も命を落としてしまいました。

話を於咲稲荷大明神に戻します。

オサキ=尾崎=於咲とは狐憑きの一種・尾裂き狐だと考えられます。1904年(明治37年)7月に井上円了(いのうええんりょう)の刊行した『迷信解』によると、オサキと呼ぶものは、狐の中で最も不思議の作用をなすと信じられた存在で、形態は鼬に似て鼬より小さく、ハツカネズミ程の大きさで、黄色を帯びた灰色の体毛に、鼠より短い尾を持つのだそうです。狐といよりネズミですね。コレラの媒介の一つがネズミですから、漁師に取り憑いたオサキの正体がネズミであるなら腑に落ちます。

波除稲荷大明神の成立に至った背景

まだ取材と調査をしておりません。後日に進めようと思います。

歴史

ここまでの内容を踏まえ、於咲稲荷大明神の歴史を時系列にまとめました。於咲稲荷大明神に関わる出来事も少し加えております。

1787年(天明7年)

水谷緑亭が生まれました。本名は金蔵です。

1837年(天保8年)

水谷緑亭が五世川柳として川柳の宗家を継ぎました。

1842年4月12日(天保13年3月2日)

奉行所が佃島の漁師にして川柳の作家・水谷緑亭(みずたにりょくてい)に対し、彼による養父母への孝養や佃島の風俗の矯正が殊勝の行いであるとして、三度にわたり褒賞を授けました。

1858年8月9日から9月6日までの間(安政5年7月)

江戸でコレラが流行しました。患者の多くが鉄砲洲・霊岸島・八丁堀・茅場町などの海辺に住む庶民で、約1万2000人が命を落としました。佃島では約500人が命を落としました。

1858年9月22日(安政5年8月16日)

コレラの感染により五世川柳・水谷緑亭が死没しました。

1858年10月12日(安政5年9月6日)

コレラの感染により歌川広重が死没しました。

1858年9月以降(安政5年8月以降)

コレラの流行を受け佃島の住民が於咲稲荷大明神を建てしました。

1858年9月以降(安政5年8月以降)

金屯道人が『安政箇労痢流行記』を刊行しました。

〈 4 〉 佃天台地蔵尊

住所:佃1丁目9番6号

成立:1879年以降(明治12年以降)

概要

その名の通り天台宗に属す地蔵尊で、佃島に陳座する神仏の中では最も若い存在です。明治時代の建立とはいえ、源流が1700年代初頭の上野の寛永寺にあります。住宅街に溶け込む姿は、信仰の対象というより1軒の家という雰囲気です。

歴史

現地の由緒書きを基に語句を補いつつ時系列にまとめました。最後に現地の由緒書きを書き起こしましたので、併せてご覧になってください。

1715年(正徳5年)から1738年(元文3年)

寛永寺の崇徳院宮法親王(すうとくいんのみやほうしんのう)が地蔵菩薩を厚く信仰し、自ら地蔵尊像を描き、江戸府内の寺院に下賜し、地蔵尊の造立を促しました。

1670年頃(寛文10年)

妙立慈山(じさん)が比叡山に A 安楽律院 を建立しました。

*元は987年(永延元年)に叡桓(えいかん)の開いた寺院でした。1949年(昭和24年)12月22日の放火により焼失しました。

1723年(享保8年)

寛永寺三十六坊の一つである上野の浄円院が B 東叡山浄名律院 に変革しました。妙立慈山の孫弟子・玄門が一世に就きました。

*元は1666年(寛文6年)に圭海大僧都の開いた寺院でした。

1729年(享保14年)

妙立慈山(じさん)が日光山に C 興雲律院 を建立しました。

これら A B C 三つの律院 の建立は、寛永寺の公弁法親王(こうべんほっしんのう・隠居後に大明院宮・だいみょういんのみや)・崇徳院宮(すうとくいんのみや)・隨宜楽院宮(ずいぎらくいんのみや)の三代にわたる熱願と、寛永寺の六世・輪王寺宮の推挙によります。

1850年(嘉永3年)

妙運が日光山星宮の常観寺に仮住まいし、地蔵尊信仰の縁に触れ、1000体の石地蔵の建立を発願しました。

1879年(明治12年)

妙運が東叡山浄名律院の三十八世住職に就き、84000体の石地蔵の建立を発願しました。また、1700年代に崇徳院宮法親王の描いた地蔵尊像を写し、全国の信者に下賜しました。妙運は地蔵比丘(じぞうびく)の異名を持ちました。

1879年以降(明治12年以降)

佃天台地蔵尊の石仏の表面に天台地蔵比丘妙運拝寫(てんだいじぞうびくみょううんはいしゃ)の文字があるので、地蔵尊の建立は明治時代の中頃とみられます。

現地の由緒書き

ルビ(ふりがな)は私・吉野によります。

江戸時代の中期正徳五年(一七一五)~元文三年(一七三八)に在住された上野寛永寺崇徳院宮法親王(すうとくいんのみやほうしんのう)が地蔵菩薩を厚く信仰され、 自ら地蔵尊像を描き江戸府内の寺院にたまわり、地蔵尊造立を促されたと伝えられています。

享保八年(一七二三)寛永寺の宮様、大明院宮(だいみょういんのみや)、崇徳院宮(すうとくいんのみや)、隨宜楽院宮(ずいぎらくいんのみや)の三代にわたり、律院建立を熱願されたことから、寛永寺第六世輪王寺宮の推挙を得て、比叡山に安楽律院、日光山に興雲律院、上野に東叡山浄名律院が建立され、その浄名律院(現在浄名院)建立の際、山内に地蔵尊像を描かれた崇徳院宮法親王が、松をお手植えされたので、地蔵寺といわれるやにも伝えられていますが、浄名院第三十八世に地蔵比丘といわれた妙運大和尚が、八萬四千体石地蔵尊建立を発願され、崇徳院宮の描かれた地蔵尊を拝写され全国の信者に賜わったことからとも伝えられています。(八萬四千体とは、仏典に『無量壽仏 有八萬四千相一一相客 有八萬四千隨形好・・・』に拠る。)

妙運大和尚が地蔵比丘といわれる所以は、嘉永三年(一八五〇)日光山星宮の常観寺に寓した際、地蔵尊信仰の縁ににふれられ一千体の石地蔵建立を発願され、爾後、浄名院住職になられ、本格的に八萬四千体建立の大発願をなされたからといわれています。

佃天台子育地蔵尊には、天台地蔵比丘妙運の刻銘があり、まさしく拝写されたお姿と同じく左手には如意宝珠、右手には錫杖を持たれております。またこの像を平らな自然石に刻まれていることも、たいへん珍しいといわれています。

この地蔵尊に天台の二文字があることは妙運比丘が天台宗の僧であったから、いや天台宗の教義の一つに『一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)=人は本来的に仏である』とあることから、いつの頃かは定かではないですが、こう呼ばれ親しまれてきたのではなかろうかと考えられます。

この佃天台子育地蔵尊は、頑是ない子供衆の様々なことを、御守護下さる本願がおありになりますと同時に長壽延命・家内安全・諸願成就の地蔵尊といわれていることから古くから佃島の人々はもちろんのこと多くの人々に信仰され今日に至っております。

本記事に掲載した情報の出典です。

大阪の史料・資料

田蓑神社の社伝(大阪府大阪市西淀川区佃1丁目18番14号)

『西成郡史』1915年(大正4年)2・4月 大阪府西成郡役所

『西成郡史全』1972年(昭和47年)8月25日 大阪府西成郡役所

*『西成郡史』を原本とし、原本の誤植を訂正した文献です。

『西淀川区史』1996年(平成8年)3月15日 西淀川区制七十周年記念事業実行委員会

大阪市ウェブサイト『3.佃漁師(つくだぎょみん)ゆかりの地』 https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000008591.html

大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会 大阪あそ歩『佃漁師ゆかりの地を歩く』 https://www.osaka-asobo.jp/course_station/274.pdf

東京の史料・資料

佃住吉神社の社伝(東京都中央区佃1丁目1番14号)

『江戸名所図会』前編:1834年2月9日〜1834年3月9日(天保5年正月) 後編:1836年2月17日〜1836年3月16日(天保7年正月) 斎藤幸成

『佃島年表』1966年(昭和41年)3月21日 東京都中央区立京橋図書館

『東京路上細見』1987年(昭和62年)10月 平凡社

『江戸情緒を残す佃島周辺と文化開花の源流築地を訪ねる』2007年(平成19年)6月9日 越谷市郷土研究会

森稲荷神社管理・佃住吉講堂による森稲荷神社の由緒書き(東京都中央区佃1丁目4番4号)

佃天台地蔵尊の由緒書き(東京都中央区佃1丁目9番6号)

中央区教育委員会による五世川柳水谷緑亭句碑の由緒書き(東京都中央区佃1丁目1番14号)

東京都神社庁のウェブサイト『ご神宝めぐり 住吉神社 陶製扁額』 http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/goshahou/tousei_hengaku/

東京都中央区のウェブサイト『中央区民文化財4 中央区民文化財1 住吉神社水盤舎(すみよしじんじゃすいばんしゃ)』 https://www.city.chuo.lg.jp/a0052/bunkakankou/rekishi/bunkazai/kuminbunkazai/sumiyoshijinjyasuibansha.html

東京都中央区のウェブサイト『中央区民文化財4 陶製住吉神社扁額(とうせいすみよしじんじゃへんがく)』 https://www.city.chuo.lg.jp/a0052/bunkakankou/rekishi/bunkazai/kuminbunkazai/toseisumiyoshijinjyahengaku.html

東京都中央区のウェブサイト『中央区民文化財69 住吉神社神輿(すみよしじんじゃみこし)』 https://www.city.chuo.lg.jp/a0052/bunkakankou/rekishi/bunkazai/kuminbunkazai/sumiyosijinjyamikoshi.html

中央区観光協会特派員ブログ『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』 https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=1863

『安政箇労痢流行記』1858年(安政5年) 金屯道人

『迷信解』1904年(明治37年)7月 井上円了

横須賀市自然・人文博物館のウェブサイト『学芸員自然と歴史のたより「幕末のコレラ流行」』 https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/archives/news/34493

久能山東照宮ウェブサイト『久能山東照宮 徳川家康公について』 https://www.toshogu.or.jp/about/ieyasu.php

日光東照宮ウェブサイト『日光東照宮 由緒』 https://www.toshogu.jp/yuisho/index.html

その他の資料

旺文社『日本史事典』

講談社『デジタル版日本人名大辞典+Plus』