ガーデンテクニカルシリーズ論考②(石積作法)

用水を研究している者として用水以外にも用水に関係のありそうなことを勉強した方が良いのでは?という思いが芽生えてきたので、ここに記していこうと思います。(個人の感想なので論考としての良し悪しはあしからず。)

用水周辺には用水を引き込んだお庭がたくさんあるということで

ガーデンテクニカルシリーズ②「石積作法」!! 龍居庭園研究所=編

本書の表紙に「石積は意思の積み重ね」と書いてあり、とってもセンスが良いと感じました笑 石を重ねるには意思が必要です!これは単純にダジャレではなく、石を積むには、何も考えずに積めるわけではなく、自分で色々と考えて積まないと崩れ落ちてしまうことを意味し、さらには積む人の意思が石積に反映されるため、その人の器が小さい人であれば、荒い石積となり、器が大きい人であれば素敵な石積となる。「石積はその人の人格以上の石積になることはできない」と本書には記されている。日々の鍛錬が必要である。

石垣と石積

「石垣と石積」この二つの言葉の違いは何だろうか。本書では単純に石を積み重ねる行為を石積。積む目的により多様な意味を持つ石積を石垣と定義している。この定義から言えば、金沢市の用水沿いの石積は「石垣」と呼べるだろう。

金沢市の用水は本来、金沢城を敵から守るために網の目状に張り巡らされた人工的に作られた構築物であり、自然である。その用水沿いに石垣が並んでいる。一体誰が、こんなにも大量の石垣を積み上げたのだろうか。金沢市の用水の総距離は約150kmと言われている。フルマラソン三回分より、長い距離を誰かが積みあげたのである。さらには崩れずに(もちろん補修した部分は多々あると思うが)現存していると思うと上記にも書いたが積み上げた人の意思は極限の粋まで達していたのかもしれない。また用水を仮に「石垣で囲まれた窪んだ水の流れる建築」と定義してみると網の目状に広がる総長150kmもの建築が街に潜んでいることになる。

街の人々はこの壮大なスケールの構築物を大きすぎるが故に認識ができず、金沢市に流れている用水を単なる小川だと思っている。この認識のズレが金沢市の用水を発展させる重要な鍵になってくるような気がする。もう少し追及しておくと、私は用水に限らず風景とは、伸縮する物体或いは空間だと思う。海や野原のような遠い地平線を見ている時、特に人は風景を意識する。だけれど、風景は自分が立っている靴先から広がっているように思う。海を砂浜から眺めているなら靴先に付いた砂から風景は始まっていて、海の遠い地平線に辿り着き、やっと風景は完成するように思う。例えば、自分が立っている砂浜から海に向かってバシャバシャ波を起こしてみる。何の変哲もなく自分の起こした小さな波はその場で消えるかもしれない。でも、もしかしたら遠い地平線まで微力ながら自分の起こした小さな波が影響を与えているかもしれない。だから風景の前では「小さい」とか「大きい」とかの概念はないと私は考えている。

石の街

愛媛県南部には石の街が何個か点在している。ここでは石積の村、外泊を紹介する。外泊では、夏の台風や冬の季節風から家を守るために石垣を積んでいる。中には屋根の軒の高さまで石垣が積まれている家もあるそうです。ここまで石垣を積まれた家を見ていると何か城郭を見ている気分になりますね。また、石垣で囲まれた家の高さはバラバラで自分の家の一階が隣の家の屋根の上につながっていたりと他の街では見られない光景が見えます。

石積の断面

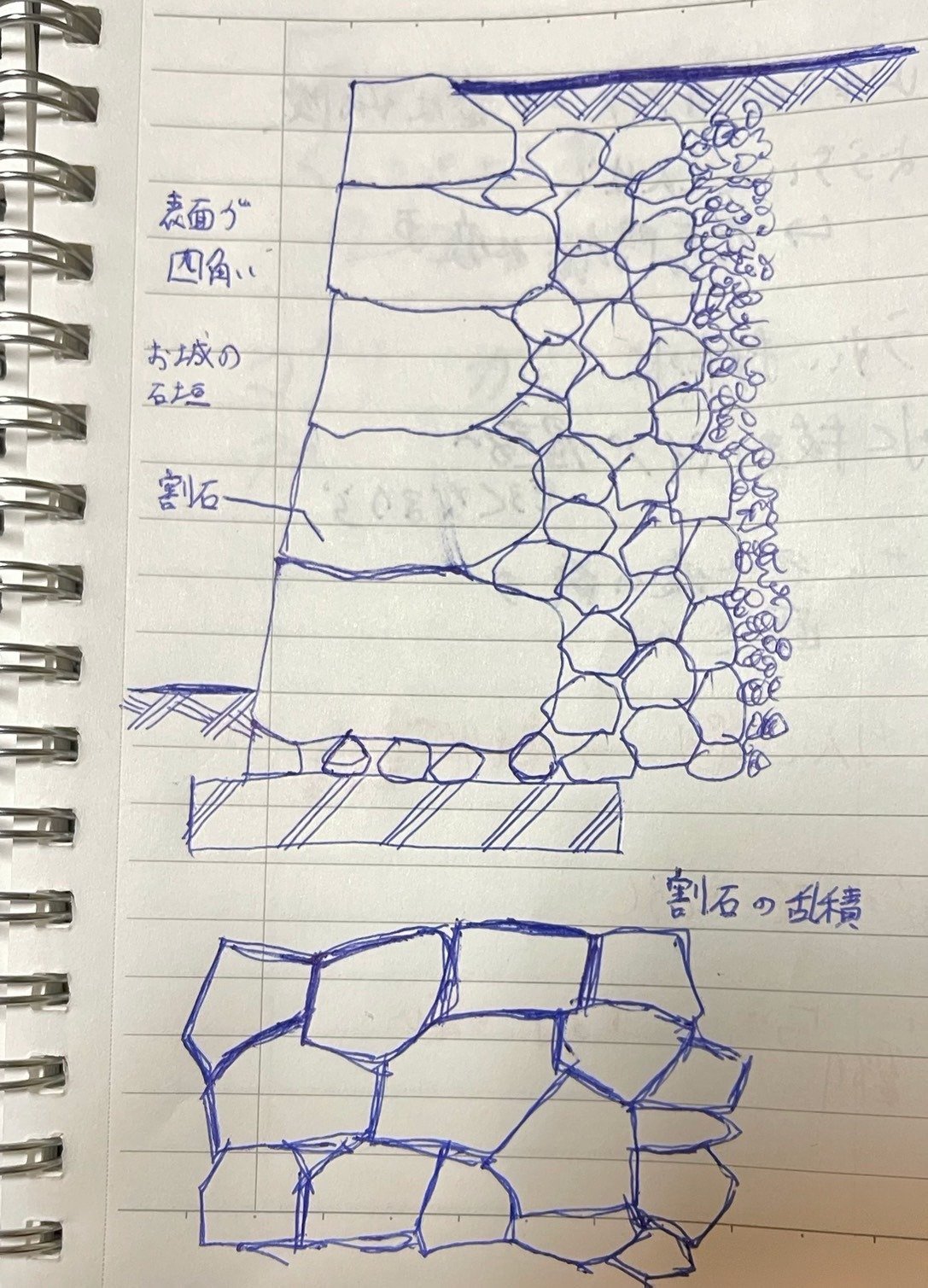

本書で紹介されていた石積の模写です。

空積はコンクリートもモルタルも使わない最もエコな石の積み方です。断面を見てみると、大きな石を傾斜をかけて積み重ね、その後ろに飼石と呼ばれる支え石を配置してその後ろに裏込と呼ばれる小さな石を積み重ねていることがわかります。正直な所、断面をみる限りこんなに簡単に積めてしまうのかと思ってしまう。だが、シンプルだからこそ積むには相当の難しさがあるに違いない。職人の経験則により、石はモルタルも接着剤もなしに積まれているはずである。

鎧積。戦国時代に敵が石垣をよじ登れないように開発された積み方。手が石に掛からないように迫り出して積まれている。

割石の乱積。本書より模写

割石の乱積。よくお城の石垣で見られる形。

大玉石の乱積。表面が丸く見える。

練積。石垣のための場所を確保できない現代の住宅のような場所で活用される積み方。

このように今まで文章を書いてきましたが、他にも様々な用水に関連しそうな事を

発信していきたいと思いますので、ぜひ読んでください。