東洋医学で言う「脳」について

分野が絞れてきたので、整理整頓のため書き始めました。

はりきゅう国家試験までおよそ1年弱ですが、勉強中心の生活になってから約2年。今まで鍼灸師の基礎学問である「解剖学」「生理学」、そしてこの2つの知識があってこそ成り立つ「東洋医学」そ学んできて興味のある分野が徐々に絞れてきました。

現在は「脳」の専門性を高めたいと思っています。

西洋医学でも東洋医学でも、「脳」は非常に重要な臓器ですよね。

腎臓が一個なくなっても生きていけるのに対し、脳はぶち抜かれれば終わり。

また、熱いカップを触って「熱い」と思うのも、トゲが刺さって「痛い」と思うのも、指が直接「熱い」や「痛い」を感知している訳ではありません。

ものを触ると一旦脳を介して、それが熱いのか、痛いのか、これまた柔らかいのか硬いのかを触れたところに伝えています。

そして、記憶や情動、理性や本能、快か不快か、好きか嫌いか、あらゆる五感を察知しているのが「脳」ですよね。

人が感じる「痛い」や「怠い」「やる気が起きない」「気分が悪い」などとゆうあらゆる不快な感覚。それを取り除きたくて鍼灸師を志しましたが、腰痛でも、肩こりでも頭痛でも、結局それを感知して局所に不快感を与えているのは「脳」です。

ですので、脳に関する記事や論文に焦点を当て日々リサーチを進めていましたが、ある程度自分の中で基礎知識が固まってきたので、今度はそれを伝える力をつけていきたいと思い始めました。

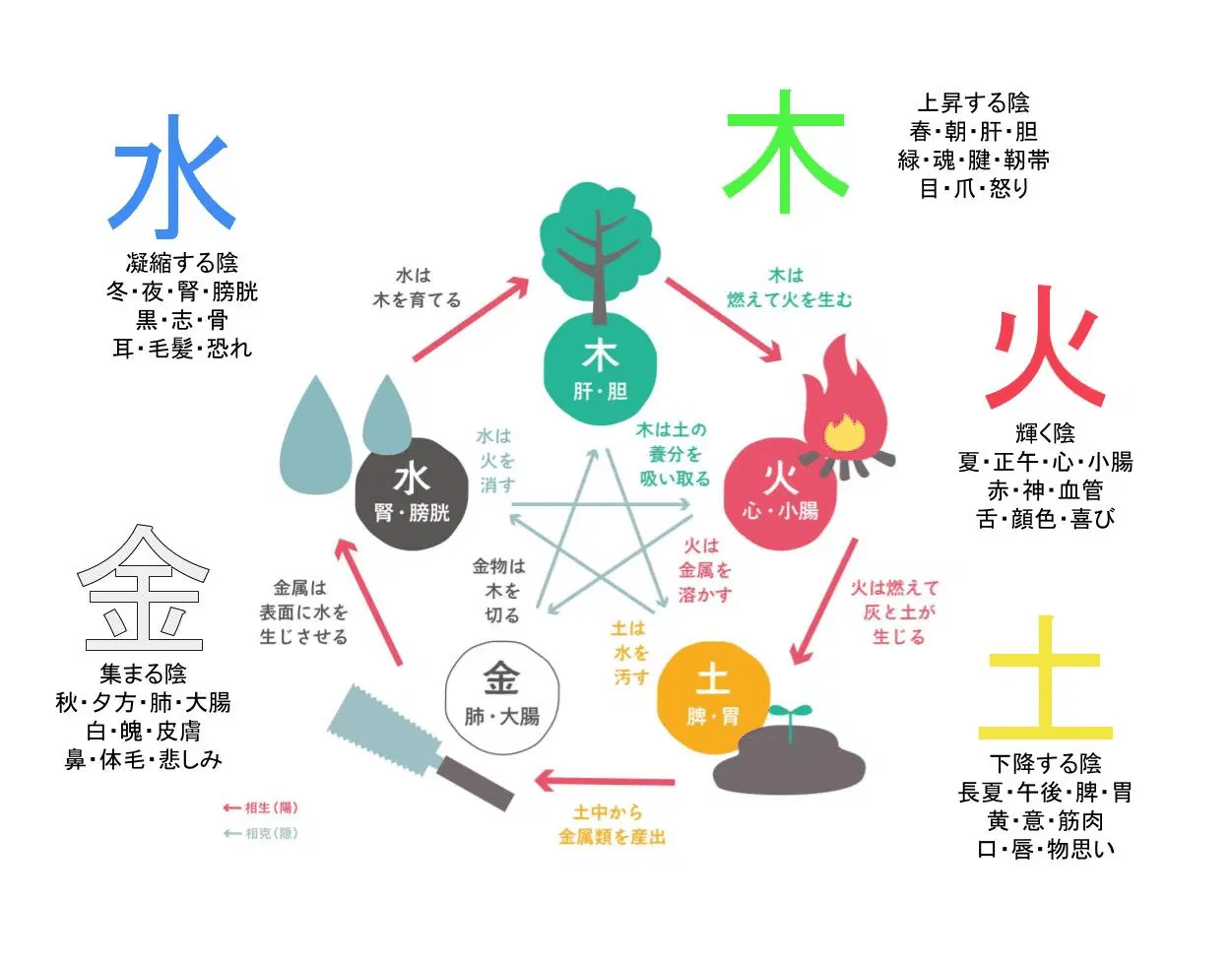

まず、東洋医学とゆうのはカラダの臓器を五つにカテゴライズして、それぞれを自然の万物に当てはめて考えていきます。

木は肝臓。火は心臓。土は脾臓。金は肺。水は腎臓。

に分けられます。自然界に例えると分かりやすいですが、下の図のように火は木があってこそ生まれ、また水によって消されますよね。

それぞれ生かしあい、時に殺し合いバランスが生まれている自然界と、カラダの臓器も同じだと考えます。カラダの場合そのサインを肌・舌の色や形、皮膚・筋肉の硬さなどで判断し、足りないところとあり過ぎる箇所を見極めバランスを整えていくわけです。

「脳」の重要な働きは心臓の働きと連動しています。心臓に栄養がきちんと行き届いていれば、血液循環と拍動をコントロールし、脳にしっかり栄養が届き正常に機能します。

物事を考えて判断するため、脳にしっかり「栄養」が行き届いていることが大前提ですが、栄養を運ぶのが「血液」であり、血液がきちんと流れるように「拍動」が必要ですよね。

ですので、何らかの原因で心に不具合が生じると、記憶力・判断力・思考力の低下を招きます。

歳を取ると物忘れや認知症が増えるのは、老化とともに心臓の元気も衰えてくるので自然なことと言えます。

にしてもヒトの脳みそって面白い。調べれば調べるほど、よくできてるなぁと思います。