『ファイプロワールド』技クラフト (組み技の作り方 02)

ここからは技クラフトする上でのコツを紹介します。

お手本を用意する

人間の身体はバランスを取るために様々な部位が細かく動きます。想像でクラフトせず、必ず資料を用意しましょう。

資料は動画が好ましいです。漫画原作の技でも極力似たモーションの動画を探しましょう。コマ送りとコマ戻しができる再生環境があると便利です。ちなみにYoutube は「<」「>」でコマ送りとコマ戻しがができます。

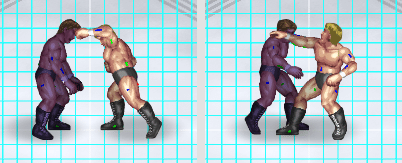

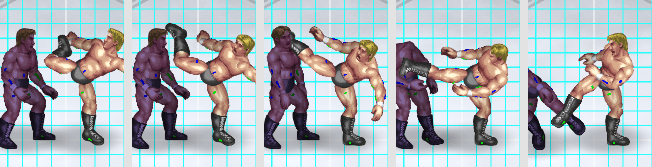

また、2D の格ゲーはモーション作りのお手本として優れています。カプコンの作品、特に『CAPCOM VS SNK2』は技モーションが大変美しいので完コピしてみると良い勉強になります。

紙の資料でも身体の各パーツがどちらに動いているか矢印で表示されたものは資料として優れています。

軸足は動かさない

立ち技の場合。攻撃側の体重がかかっている足 (の接地面) は動作中に動きません。格ゲーでは迫力をつけるために勢いのある技を使うと足元が滑りますが、ファイプロの場合は地面に足がついてないように見えます。勢いで身体が動きそうな時は足元を滑らせず、たたらを踏むように 1~2歩あるかせましょう。

例外として、ダンスや一部の武道では重心を上にあげて身体を少し浮かせた状態で足を動かすことがあります。特にダンスのステップで軸足を動かさずにいるとドタドタした重たい動きになります。

やられ側の動きはどこを軸に動かされているかを意識する

やられ側は攻撃側に体勢を崩されて動かされているので軸足が滑ることもあります。バランスを崩されている時や持ち上げられいる時は、攻撃側がつかんでいる場所を中心にモーションを作っていきます。

大技のやられモーションは一拍おく

打撃の小技はヒットと同時にリアクションを入れても良いですが、大技の場合は攻撃が触れた次のモーションからスタートするとちょうどいいタイミングになります。

やられ側は既存モーションを使う

やられ側のモーションは、できるだけ既存のものを使うことをお薦めします。新規でモーションを作ると、新しく作った分だけサイズごとの調整作業が増えるので手間がかかります。

加えて、やられ側のモーションは多少雑でも案外気になりません。格ゲーの投げ技を見るとわかりますが、攻撃側のモーションさえしっかりしていれば、やられ側のモーションは多少大雑把でも大丈夫です。

アニメーション枚数は「曲線>直線」「遅い>速い」

直線的な動きは一番スピードが乗っている部分を飛ばすくらいがスピード感のあるアニメーションになります。逆に曲線的な動きの場合は軌道を通るように細かくアニメーションを作らないとカクカクした動きになります。円を描くような動きなら最低でも 45° 刻みでアニメーションを作りましょう。

また、速度が遅いモーションはアニメーションが少ないと止まって見えたり動きが飛んで見えたりするので多めにモーションを作る必要があります。ゆっくり円を描く動作などは 20~30° 刻みくらいでモーションを作る必要があります。

パーツの可動域を把握する

肘、膝、手首、足首など、大半の関節はモーションごとに間隔を統一しないとパーツが伸び縮みしているように見えます。逆に首や肩は可動域が大きいので大き目に動かしても融通が利きます。

カメラは影と影の中央にあわせて動く

カメラはリング上のレスラー同士の影の中心にあわせて動きます。そのため Y軸が細かく動いていると映像が縦ブレを起こすことがあります。

また格ゲーや漫画原作の技で相手の周囲を旋回するような技の場合はそのまま影をつけると技にあわせてカメラもグルグルと回るので大変見づらい映像になります。こういう場合はあえてアニメーションを影から離すなどの処置が必要になります。

ジャンプは FZ で調整

ドロップキックなど、地面 (影) からレスラーが離れる場合は接地した状態のモーションを作って「FZ」で高さを調節すると後々の調整が楽になります。

「パーツリスト」の「MY」で調整しても同じ効果はありますが、その場合同じ番号のモーションが全て影響を受けてしまいます。また高さが数字で把握しづらいという難点もあります。

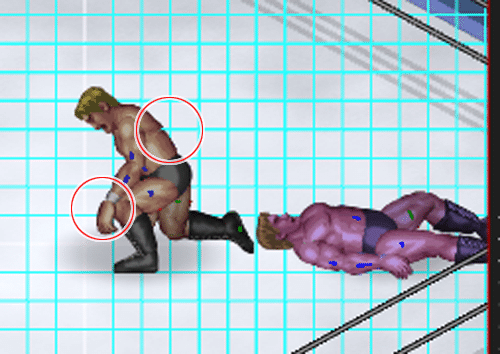

Gサイズのパーツ同士は少し離れていても大丈夫

作ったモーションをサイズごとに調整をしていると Gサイズのレスラーではパーツ同士の間が離れていることがあります。パーツリストの「GX (GY)」で調整することもできますが、動きの中でのことなら無視しても影響はあまりありません。公式の既存技でもよく見るとパーツが離れているのがそのままになっていることがあります。「ちょっとくらい離れててもいいや」くらいの気持ちでいましょう。

奥側のパーツは省略しても良い?

公式の既存技では奥側の肩や、奥側にかがんだ時の頭など見えないパーツが省略されていることがあります。

これは好みの問題でもありますが、自分は見えていない所も作っています。これは『ファイプロワールド』でパーツの拡大倍率があがったのと、パーツクラフトで様々な形のパーツが使われるようになったことで、通常の体格では見えなくなるパーツが、サイズが大きいために見えてしまうエディットレスラーが作れるようになったためです。

隠れたパーツが見えないままなら良いのですが、出たり消えたりを繰り返して点滅しているようになる可能性もあります。