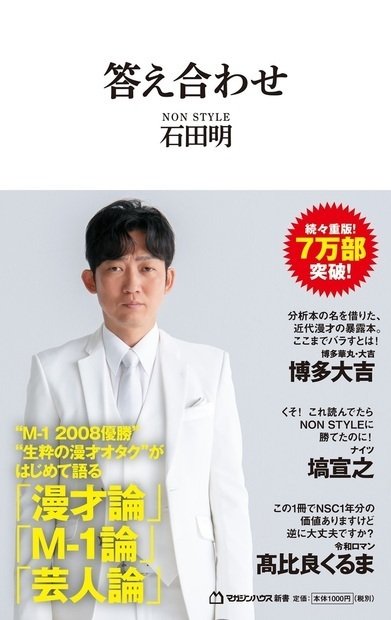

「答え合わせ」 石田明 著 マガジンハウス新書

そういえば、ここ何年も、僕は漫才というものを見ていません。中川家やナイツは好きで見ていましたが、最近は見ていないんですね。

漫才とは直接関係ないのですが、テレビのバラエティー番組がちっとも面白くないので見なくなったことも影響しているかもしれません。YouTubeの太田上田とかは見るけど・・・。

でも、この本を読んで、テレビのバラエティー番組の質と漫才の質は必ずしも相関しないのだろうと思いました。漫才やコントは、落語と同じように、ライブな現場が主戦場なのでしょう。

漫才やコントは徹底的なネタづくり・ネタ合わせが基本なのでしょう。

漫才の世界は、深い!と感じました。

漫才の基本は「偶然の立ち話(p.13)」です。変なことを言うヤツ=ボケという「加害者」と、そのボケに振り回されつつ「なんでやねん」と問いただす常識人=ツッコミという「被害者」の2人がサンパチマイクの前で繰り広げる「おかしな立ち話」(p.13)なのです。

建てつけは、「偶然」なのですが、その裏には技術があります。技術に裏打ちされたお話を偶然のように見せているのが漫才なのでしょう。

漫才も最近では多様化し、コントと漫才が融合したスタイルもあるのだそうです。

「設定の中の役柄と素の自分を行き来する」のは漫才コント、「設定の中の役を演じ切る」のはコント漫才(p.19)なのだそうです。

また、ボケやツッコミにも細かな技術があります。

ボケとツッコミが何度も交互に入れ替わる「Wボケ」(p.34)という技があり、誰もが瞬時に理解できるレベル1のボケから始めて、レベル2、3、4と上げていく、著者の石田さんが「クイズ番組理論」(p.35)と表現するやり方もあるのだそうです。

「拍手ウケを起こす技術」って、別に高度でもなんでもない(p.91)というのも興味深い。簡単に言ってしまえば、「長く速くしゃべってから、ちょっと溜めを作る」、「これがボケだとわかるお約束の動きを入れる」などが「拍手ウケを起こす技術」の基本です。

漫才は、もちろん技術だけではウケないわけです。ウケるためには、技術に加えて、漫才師その人そのものが表現されていないとダメなようです。

つまり、技術とauthenticityが必要ということですね。・・・って、これ、カウンセリングと同じじゃないかい⁈と思います。

また、漫才を見てみようと思いました。