「考える」社会科への挑戦 中学生の高校授業体験【006】

私が勤務していた高校では、中学生が学校見学を兼ねて授業体験をするというイベントがあります。

社会科を勉強する時のイメージ

私が学生の頃に抱いていた社会科の勉強のイメージは、ひたすら効率よく暗記していくことが重要で、それを全て暗記できていることが優秀だと思っていました。

そして高校に入るまでは、短期的な暗記によって高得点を取ることができました。それが、高校の定期テストまでは同じような方法で何とかなるとしても、大学受験の勉強となった時にとても苦労しました。社会科の勉強の本質が抜け落ちてしまっていたのです。

今の私が思うことは、授業の時に先生がいくら「考えろ」と言ったところで、授業が一方向的なもので、さらにテストの問題が「考えなくても」解ける問題ばかりだと、生徒達が考える習慣を身につけることは難しいということです。

私が小学生の頃「地元の地図作り」や「都道府県調べ」、「歴史新聞作り」などの活動がとても楽しかったのを今でも覚えています。また、中学生の時には「職業体験」で近所の商店街のお店の方にインタビューやお店のお手伝いをさせてもらったりしたことも印象に残っています。自分たちで計画し、じっくり調べそれを発表という形で他の人に伝えることがとても楽しかったのだと思います。

社会科の勉強の面白さを実感できたのは、大学生の時でした。社会政策を専門とする教授と5人のゼミ生で、カール・マルクスの『資本論』を読み、内容の確認やゼミ生が立てたトピックについて議論しました。その時に、歴史が人々の生活や社会の変化に大きく影響していることを改めて実感したのです。

また、発表者が自ら議題を自分で立て、それについて議論する楽しさも同時に感じることができました。私は元々環境について考えることが多く、「持続可能な社会」について興味を持っていました。

西ヨーロッパを中心に近代文明が発展し、これらが環境問題や人権問題など今の社会の諸問題ともつながることが分かったことで、より興味が湧いたのです。

つまり、これは知識を覚えたのではなく、概念として学んだと言えます。それから私は、社会科の教員を目指すようになりました。

歴史の勉強を、知識が定着しているかどうかを評価することに終わらせるのではなく、学んだ知識を正確に説明し、それらを活用して独自の視点で考察できているかまでを評価できるような授業づくりがしたいと思いました。

体験授業のテーマをどうするか

担任しているクラスの生徒たちに、中学生の時の授業の様子や勉強の方法などをよく聞いていました。

「中学校の時の社会は、覚えろ覚えろばかり言われましたよ。」という生徒も多くいた(実際に高校でも覚えろ覚えろばかりになってしまっているのですが、、、)ので、実際に中学生が日頃どのように学んでいるのかを知りたいと思い、夏休みに学校で行っている体験授業に私も授業をする側として参加することにしました。

体験授業で与えられた時間は60分です。テーマは自由に設定することができたので、「『覚える』から『考える』社会科」にしました。「覚える」ことと「考える」ことは違うんだというのを実感してもらいたいと思っていました。

次に、どの単元を扱うのかについて決めなければなりません。これにはかなり時間がかかりました。

ちょうど3年生の「政治・経済」の夏期講習で「パレスチナ問題」についての授業をしたところだったので、中学生にも「宗教」について考えてもらうことにしました。中学生が使う歴史と公民の教科書を用いて、十字軍やイギリスの外交などを簡単に触れながら、複雑なパレスチナの情勢について学び、白とも黒とも判断できないような問題にどのように向き合って行くべきなのか、むしろ正解なんてないことが世の中にはたくさんあるということを実感してもらおうと思いました。

思考を奪われた?子どもたち

体験授業の当日、教室で待機している中学生の様子を見て驚きました。グループでの話し合いをするため、自己紹介としてネームカードを用意してもらったのですが、何と自分の名前を自分の方に向けていたり、自分の名前を書いてファイルにしまっている生徒がいました。また、向き合って座っていても会話は全くなく、俯いていたりぼーっとしている生徒ばかりでした。

授業の初めに生徒達に以下の質問をしてみました。

・社会科は暗記科目だと思いますか?(全員手を挙げる)

・暗記は楽しいと感じますか?(7割ぐらいの生徒が手を挙げる)

・暗記することが評価される仕事はどんな仕事か知っていますか?(誰も手を挙げませんでした)

それから日頃中学生が受けている学校での授業の様子や、自分自身の勉強に対する気持ちなど、いくつか質問をしました。どうやら、受け身の姿勢がかなり強く、このままグループワークやディスカッションを始めても上手くその意図が伝わらずに終わってしまうような危機感がありました。

そこで、パレスチナ問題に入る前に、「なぜ学ぶのか」「学ぶ意味は何なのか」について一緒に考えようと思った私は、「学ぶ」ことについて考える内容に急遽変更することにしました。

現在の大まかな社会構造(自動化やグローバル化)を説明して、人に自分の意見を正確に伝えること、価値観が異なる人がたくさんいること、日本人(あるいは自分)の価値観だけで物事を見るのはとても危ないこと、などを自分の経験などを混ぜながら話しました。

少しでも今自分は何のために学ぶのかを考えてもらいたいという思いでした。そしてその話を終えた後に、最初の課題を提示することにしました。

「イイね!」をもらうためには

「宗教について知っていること、疑問に思う事を話し合ってください」

これは自分の知識とそれについての自由な発想を出し合ってもらうことで、知識と疑問のどちらがたくさん出てくるのかを見るために設定しました。

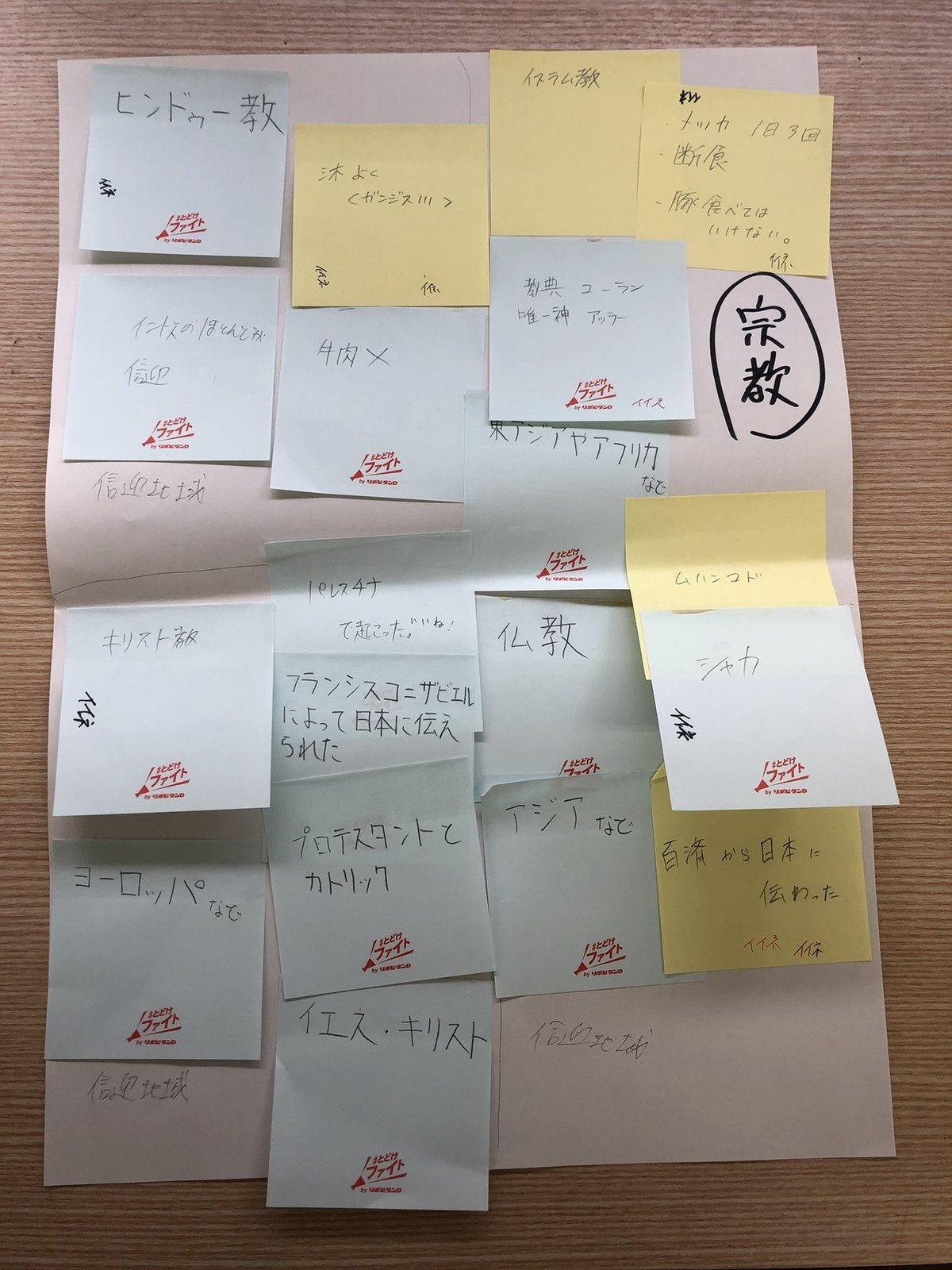

その際に、ポストイットと大きめの模造紙を活用して、KJ法のようにお互いの考えを出し合い、分類する作業をしてもらいました。

すると知識だけがたくさん書かれている班もある一方で「なぜ宗教が生まれたのか?」「宗教が対立を生み出す」などの疑問や考察などを出した班も出てきました。

これを全体共有するために、ギャラリーウォークという手法を使い、自分がいいなと思ったものに「イイね!」と書くように指示を出しました。

その時に生徒達が作った模造紙を一部掲載しておきます。ご覧ください。

上の写真を見ても分かるように、知識に関することには「イイね!」がほとんどなく、哲学的な問いや独自の考察に「イイね!」がたくさん付いていることが分かります。

そして、全体共有の後のフィードバックに入ります。

「『イイね!』があるのとないのでは、どのような違いがあると思いますか?」

という質問をしました。

この問いから、知識というのは大切なものであるけれど、それ以上に問いかけることや独自の視点で考えることに価値があるのではないかとみんなに語りかけました。

すると、「そういう事か!」という反応を見せた生徒の顔をちらほら見かけました。

結局「パレスチナ問題」については授業内で取り扱うことができませんでした。しかし、学ぶ内容以上に「なぜ学ぶのか、目の前の学んでいることにはどんな意味があるのか」について考えてもらうことが、目の前の生徒たちに対して私がするべきことだと思ったのです。

教員としての経験はまだまだでしたが、子ども達が社会に出た時に自分の力で生き、みんなが社会の形成者・当事者として、それぞれが自分らしく幸せに生きられるような社会を作ってほしいという思いで挑んだ「中学生の体験授業」でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。