「事業計画の極意」執筆舞台裏をご紹介します

こんにちは!

株式会社プロフィナンス 木村義弘です!

さて11月29日、ようやく、初の単著(共著は2冊程…)を出版することができました!

*書店搬入が11月28日で11月29日(なんといい肉の日!)に書店に並び始めるようです。

まさしく自分のルーツであり、専門である「事業計画」をテーマにした、「事業計画の極意 仮説と検証で描く成長ストーリー」、ようやく世の中に出せます!

こちらの記事では、本書のサイドストーリーとして、書籍として仕上がるまでの悪戦苦闘の日々を綴りたいと思います。(需要あんのか?)

キッカケとハジマリ

「中小・ベンチャー企業 CFOの教科書」の著書である、高森さんにから、中央経済社のタカハシさん(タカハシさんのXはこちら)をご紹介頂き、書籍の企画を持ち込みました。

コロナ禍中に、改めて社内向け、そして一部社外向けに自身の事業計画に関する知見をまとめた教材を作ったのがきっかけでした。

そして、書籍の企画を考え始めました。

相談し始めたのが2020年6月。こちらの企画案、作成開始の日付を確認したところ2021年10月となっていました…正真正銘、丸3年ですね。

相談を始めて4年、企画が決まってから執筆を始めて丸3年…高橋さんにはめちゃくちゃご迷惑をおかけしたと改めて反省した上で、心から感謝申し上げます。

執筆頑張る→業務過多で放置の繰り返し

中央経済社様で企画が通った後は、そりゃもう執筆するのみ…

書くべし!書くべし!

取り急ぎ「はじめに」と「第1章」を書いて、タカハシさんに送り、「文体はこんな感じでいいか?」と確認してOKもらったので、やっぱり書くべし!書くべし!となります。

なんですが、目の前の業務もあるのでなかなか執筆に集中する時間を確保できません。

で、時間がたち、2021年のGWに時間を確保し、一気に70%くらいまで書き上げました。

「よぉし、結構頑張ったぞ…あとは30%程度で書き上がるぜ…」

はい…舐めてました…

「あと30%だ!」という慢心がある中、執筆以外の業務が盛り上がると、もちろん業務を優先します。

そうしているうちに1ヶ月…2ヶ月が過ぎていきます。

気付いたときには3ヶ月くらい過ぎてます。

「やばい!」

と思って、原稿を見直すと、

「あれ、なんかもっとこういう伝え方、書き方がいいんじゃないだろうか…」

と気づいてしまう…

そもそもこの3ヶ月の間に、研修やセミナー実施のご依頼・ご要望を頂き、これを受けて毎回内容を見直し…としていると、本書のもととなる研修の内容自体がアップデートされています。

手元にある事業計画講座のマスターファイルには現在version 14と書いています。もちろんこれは「14回の更新」ということに収まらず、途中、X.1、X.2…などのマイナーアップデートもございます。

また分量も増えています。上記の2020年9月の段階で100ページくらいですが、version 14における総スライド数は300枚です。

プロダクトの進化過程で構築した理論と体系

さらにこの間、プロダクトであるVividirの進化も止まりません。

事業計画作成で、アラート機能ついたり、感応度分析・シナリオ分析できるようになったり、本書でも言及した「サマリー」をうまく作れるようになったり… 「日本円で作った事業計画をドル変換できる」までいつの間にかできていました!

ちなみにプロダクトに向き合う中で生まれたのが、本書で紹介しているKPIツリーを体系的に作る方法論「収益構造分解理論」です。

Vividirの前のプロダクト(2022年にリリースした"ProfinanSS")のときに、様々なビジネスモデルのKPIツリーを集中して作りました。前のプロダクトでは、「ビジネスモデルを選ぶとKPIツリーになるテンプレート形式」になっていました。一見便利ですし、仕掛けとしては検討深度によってテンプレートが変わるという面白い仕掛けもいれていましたが、テンプレートは応用が効かないのです。テンプレートを渡されても、事業推進する中でそもそも検討するべき変数が無数に増えていきます。そのときにどうしたらいいのか?と立ち止まってしまいます。だからこそ、体系立てて、考えるための方法論にまで昇華する必要がありました。思考法に基づき「KPIツリーをゼロから作れる」ようになれれば、いくらでも応用が効きます。自分で作った様々なビジネスモデルのパターンを改めて俯瞰し、構成要素を分解し、手順化しました。このように、プロダクトのビジネスロジックを設計するときに確立されてきたのが、本書の一番の売りである収益構造分解理論なのです。

そんなこんなで、何かしらの連休になんとか時間を確保して、少しでも執筆を進めます。しかし、ご想像の通り、次の無限ループです。

①とりあえず少しでも執筆頑張る

②業務がやばくなるので放置

③その間も、講座内容はアップデート、プロダクト進化で着想GET

④久しぶりに原稿開いたら「あれ…」となる(①に戻る)

「あれ、俺、ループしてね?」

いつも「70%くらいまで出来たかな!なんだったら80%くらいまで!」と思って放置していると、「60%くらいに完成度が落ちている…」となります。

このサイクルについてもちろんわかってくるんですが、とはいえまとまった時間を確保できない。

様々な事情が重なり、自分としても執筆に弾みをつけるために、それまでの原稿を再構成した、連載をnoteで始めました。

noteで、少し平易な表現・口語調で書くことでより自身の書籍に対してもフィードバックできるな、と思って地道に進めてました。

そして2023年末…一通のメールがタカハシさんから届きます。

やべぇ!怒ってる!見捨てられる!

あぁまじでごめんなさい!

さすがに…業務の合間にやってたら間に合わねぇや!

だからって業務時間で執筆するわけにもいかねぇ!

なんとか合間でせっせと細かい修正をしつつ、GWまでに仕上げることにしました。もちろんタカハシさんに、そう宣言した上で。

決戦はGW 2024!

大詰めと気をつけたこと、そして苦闘

原稿としてはGWに至るまでに結構できていました。

最後の大詰めは、一つひとつの論に対する考証でした。

株主であり、創業時の後押しをしてくれた安川さん(本書でもとあるエピソードで登場)がちょうど自著のBRAIN WORKOUTをご出版する際に教えてくれたことを思い出しました

「アカデミックの方にも見てもらうなら、ちゃんと参考文献書いとかなあかんで」

オリジナリティを持つ部分はあったとしても、すべてオリジナルであるのは危険です。

誰かから「それってあなたの感想ですよね?」と言われてもぐぅの音も出ません。

だからこそ、「一定受け入れられた論であること」、ただそれだけではなく自身で編み出した論であることを示すためにも、いわゆる「先行研究」なり、時間の試練を耐えて残る言説を丁寧に確認する必要があります。

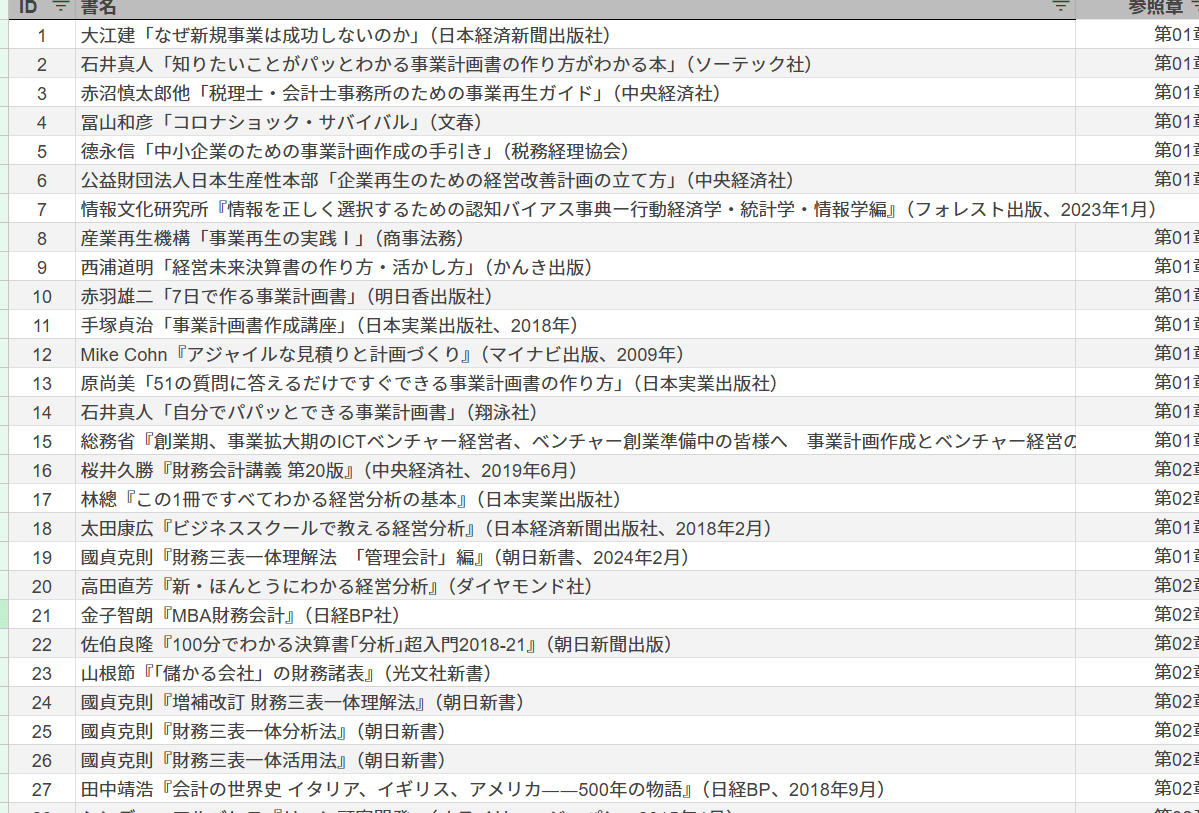

幸いにも参考文献リストを作っていたのが功を奏しました。

この大詰めで参考文献を付しながら、自分の原稿を見直していると、改めて頭に浮かんでくることがありました。

そもそも「仮説」ってなんだ?

構造…構造って何?

「科学」って何?

GW中に思いついたわけではなく、2024年にはいってから執筆を進めるうえで、よく自問自答していました。普段、当たり前に使っている言葉や、論が「もともとは誰が言い出したのか?」「そもそも、これって、現在主流なのか?」を確認しなければならないと感じました。

ちょうど、2023年、灘中学校・高等学校で中学・高校生向けに、「経営を科学する」というタイトルで従来の事業計画講座を再構築して講演しました。

この講演をするにあたって、「科学」や「科学的方法」という言葉についても改めて調べて、取り入れたのが本書の下地にもなっていました。

ここで改めて色々な文献にあたった次第です。

(是非、本書の巻末参考文献リストをご覧ください…)

ビジネス書であれば、内田さんの「仮説思考」とかも改めて読み直したり、原点でもあるドラッカーさんの著作にあたったりもしました。

構造だったら「構造主義ってやつに何かヒントがないか…」とおもって、「寝ながら学べる構造主義」を開いて、「寝ながらわかるか!」と突っ込んだり、書籍を漁れど、「これ!」というものに至らず、「結局、デカルトじゃね?」となって「方法序説」に行き着く。

科学的方法であれば、アンリ・ポアンカレの「科学と仮説」、ポパーの「科学的発見の論理」に目を通し(頭爆発させながら)、参考文献としては引用してませんでしたが、他にも多くの哲学書、特に分析哲学のあたりに埋もれておりました。

というわけで、この仕上げ工程、自分的にめちゃくちゃ勉強になりました!

そうこうして、ちょうどGW明けの5/7に原稿一式をタカハシさんに納入しました!

このときの達成感たるや…

本を書いたことある人しか分からないでしょう…

タカハシさん、本当に待ってくれて有難うございます…

そのあとの校正もありますが、まぁそこは割愛いたします…

ー

原稿提出後、初稿校正に向けて自分も手を打てることをやろうと思いました。

そこで、自分以外の有識者にフィードバックを頂くことにしました。

内容の伝え方、そして一部会計的な議論や最新の財務論点も触れますので、それぞれの専門家の目線で評価して頂く必要を感じました。

スタートアップCFOからフェムトパートナーズにご転職されたばかりだった坂本さんには、VC・CFOとしての鋭い目線でのコメントを入れていただきつつ、Xでも展開の大喜利的なコメントもありとても癒やされました笑。

ご自身もちょうど中央経済社さんから『マニュアルには載っていない 会計士監査現場の教科書』を出版された、ちょっとした戦友(?)であるてりたまさんには、監査報告書レビューの如く、細かなミスもご指摘くださりました。

会計士であり、「Pythonではじめる会計データサイエンス」というベストセラーの共著者であり、大学院で研究も進められている毛糸さんには、学術研究の観点も踏まえて詳細かつ網羅的にコメントいただきました。

また、私の中でこっそりと「デット・ファイナンス三銃士」として敬愛している千保さんには、書籍で記載していた創業融資について「今、変わったよ!」と超重要なご指摘を頂き、感謝でございます。

あと、グロービスでの大先輩講師であり、ファイナンスの不朽の名作「MBAバリュエーション」の森生さんからは書籍のコメントだけでなく「グロービスの教科書にしよう」と激励いただきました(ぜひ!)。

さらに一通り校正終わった後ですが、ファイナンスのスーパーロングベストセラー「道具としてのファイナンス」の石野さんからは「これは…ロングセラーになる!」と太鼓判を頂きました(超嬉しい)。

登場した皆様のXアカウントはこちら

坂本さん(X:https://x.com/taka_startup|最近フェムトとしてnoteも連載中:https://note.femto.vc/)

てりたまさん(X:https://x.com/teritamadozo|note:https://note.com/teritamadozo)

毛糸さん(X:https://x.com/keito_oz)

千保さん(X:https://x.com/StartupsBackOf1)

皆さん、お忙しい中、たくさんコメント、提案いただきました。

おかげさまでよりよい書になったと思います。本当に感謝です!

本書に乗せた思いとプロダクト

そもそも、自分がここに至るまでどんな背景があるか…は、こちらのnoteにしたためております。ちょっと"こってり目"なので気が向いたときにでもご笑覧いただければと思います。

*書籍ではぼやかした、最初に作った事業計画がどこの会社名のものか、こちらのnoteでは言及しています。きちんと代表の方の許可はとっていますよ!

ここで赤裸々告白ですが、性格診断をすると「計画が苦手」と診断されます!(おい)

苦手だけど、苦手だからこそ、「大切」ってことがわかり、深めていくうちに、それが事業になっていた。

本書を執筆する過程は、事業を推進する過程とも重なる部分が大きいのですが、事業計画を作れる人、「できる人はできる」んです。

幾年の経験と、その中での試行錯誤を積み重ねることによってできるようになった方々です。

ただし、彼らの「できないこと」があるとすれば、「そのノウハウを誰かに伝えられない」。ご自身はできる、けどそこに至るには経験と試行錯誤があったはず。なのに、出来ない人を見ると、「なぜできないの?」というリアクションをとってしまう。そういう方って、基本的に忙しいので、誰かにわかりやすく伝えるっていう伝え方はわかっていますが、小手先の表現方法で伝わるものではないのです。伝えるために自分の脳内を棚卸しする必要があり、それって面倒くさいし、時間もかかります。

私は、たまたま、この領域が専門であり、かつ事業としても展開しているからこそ、また研修として報酬を頂いているからこそ、プロダクトとして具現化する機会に恵まれたことによって、否が応でも「自分の脳内を棚卸しし、誰でも分かりやすく体系的に整理することを業務として行えた」、ということです。あらためて時間を確保しなくても24時間365日考え続けることができます。だからこそ書籍にまとめられたのだと思います。

プロダクトとして広めるだけでなく、自分が20年弱かけて苦労して整理してきたことを、たった1冊の本を読むことで皆さんが吸収できるようになったら素敵やん、という思いで書き上げました。

基本的に、「自分がした苦労を誰かにさせない」が自身の行動原理となっていますから。

ちなみに…ところどころで触れていますが、このあたりの書籍の内容を踏まえて、クラウドで簡単に事業計画作れちゃうぜ!その後の予実管理も一緒にできちゃうぜ!というのが、Vividir(ビビディア)というプロダクトなのです!

本書で書いた内容を完璧に理解しているメンバー(ビジネスサイドも開発サイドも全員!)がフルサポートしているプロダクトです。

そして本にも書いてない / 書ききれなかった仕掛けが盛り沢山です!なんだったらVividir AIという形でAIも!

本書のプレスリリース時点で、お求めやすい価格の準備をしていることも言及していますが、ウェイティングリストもあるでよ!

本書の進化は、おそらく増補改訂版を待つ(初版の売れ筋次第ですが)ことになりますが、Vividirの進化は止まりません!

自分が目指した「本」

最後に一つ、恥ずかしい告白をしておきます。

もし自分が本を書くとしたら…

こんな本を書きたいと思っていたロールモデルがあります。

それは哲学者のウィトゲンシュタインが書いた「論理哲学論考」です。

一つひとつの物事を、明晰に論理的に積み上げて説明していく本書との出会いは大学院生時代でした。

ちょっと変わった後輩がいました。論理的な物事の考え方(あえて、ロジカルシンキングとは区別します)でいうとピカイチな彼に「論理的思考を養うのにいい本ってある?」って聞いたところ、「論理哲学論考が至高」ということで読み始めました。

当時、なんとか読み通して、よくわからんがその論の展開に打ち震え感動したこともあり、しばらくずっと携行して暗唱しようとしていました(アホです)。

実は最近も改めて読み直し、それこそ研究者の方の解説本も傍らに一節一節読んでいったりしています(現在進行系)。

とはいえ、自分が選んだ道は哲学領域ではなく、ビジネスであったので、

「ビジネスの世界でこういう書をいつか送り出せたら…」というのが一つの野望ではありました。

なので本書でも意識はしました。

もちろん、到底足元にも及ばない…と改めて思います。

ただ、これは読者の方々が判断してくれればよいのかと思います。

(ウィトゲンシュタインさん、32歳前後で論考を書いてるって化け物かよ)

論理哲学論考から引用したり…というのも考えましたが、論理哲学論考は、その全体で体系であり、どこかの言葉を独立して引用するというものではありませんでした(本書DLコンテンツの「ファイナンス」の章で1節だけ引用)。

なので、同じくウィトゲンシュタイン氏の書いた「哲学探究」の言葉をもって締めくくりとさせていただきました。気になる方は本書をチェックください。

できるならば拙著が、論理哲学論考までとは言わずとも、長く読みつがれる書になることを…願わせてください。

木村 義弘