江戸城外堀から見る江戸の町 前編

本企画は昭和女子大学の学生有志と吉川弘文館との連携プロジェクトです。「家からみる江戸大名」シリーズの刊行によせて、学生視点での歴史の面白さを『本郷』誌上で発信しています!

ここでは、シリーズ第1弾『徳川将軍家 総論編』にあたり、本誌167号に収まりきらなかった内容を掲載します。是非、お楽しみください。

皆さんは江戸城外堀を歩いてみたことがありますか?

実は、現在でも、その堀や石垣に出会うことができます。気づいていないだけで、皆さんも近くを通っているかもしれません。

ということで、私達は四ツ谷駅~両国駅(下の地図参照)までにある堀や石垣、さらに寺社などを探索してみました(四ツ谷駅~両国駅まで5時間、約17,000歩でした)。ここでは、四ッ谷駅から順番に出会ったものを紹介していきます。皆さんも一緒に散歩している気持ちで楽しんでみてください。

四谷見附

出発は四ツ谷駅。駅のJR四ツ谷麹町口改札を出てすぐのところに、「江戸城外堀史跡展示広場-外堀と鉄道-」があります。ここでは、四ツ谷駅周辺に現代まで残る江戸城外堀に関する解説、さらには外堀と明治時代以降の鉄道の歴史を見ることができます。

他にも四ツ谷駅周辺には迎賓館があり、その隣には『君の名は。』の舞台となった須賀神社があります。

駅を出て歩くと、四谷見附の石垣を見られます。そもそも、見附とはその場所や時の流れにより多少変化しますが、城郭内外を区分し見附より中を外から守るという役割を持ち城門があった場所でした。さらに、土手通りを目にすることもできます。

当時、掘の工事は大名の仕事の一つで、それぞれ大名ごとに場所が割り振られています。四谷見附の近くには真田堀がありますが、現在は一部埋め立てられています。

市ヶ谷

市ヶ谷見附といえば、近くにある五番町は、江戸時代では旗本屋敷がありました。また、尾張藩上屋敷があったところは現在防衛省となっています。

江戸とつながることができるスポットとして市谷亀岡八幡宮があります。市谷亀岡八幡宮は少し戸惑うくらいに、急斜面の上に建っています。これほど上に立っているということは、大昔に崖を整備して建てたということになりますが、なぜそのようなところに建てたのでしょうか。近くには急な斜面をなだらかにするために行われた「土留め」に利用されている無縁仏の墓石もあり、その土地に建てることに意味があったことがうかがえます。なお、市谷亀岡八幡宮は、文明10(1478)年に太田道灌が江戸城の鎮守として鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請したのがはじめです。

飯田橋

飯田橋周辺には新見附橋がありますが、これは明治26(1893)年に作られたものです。

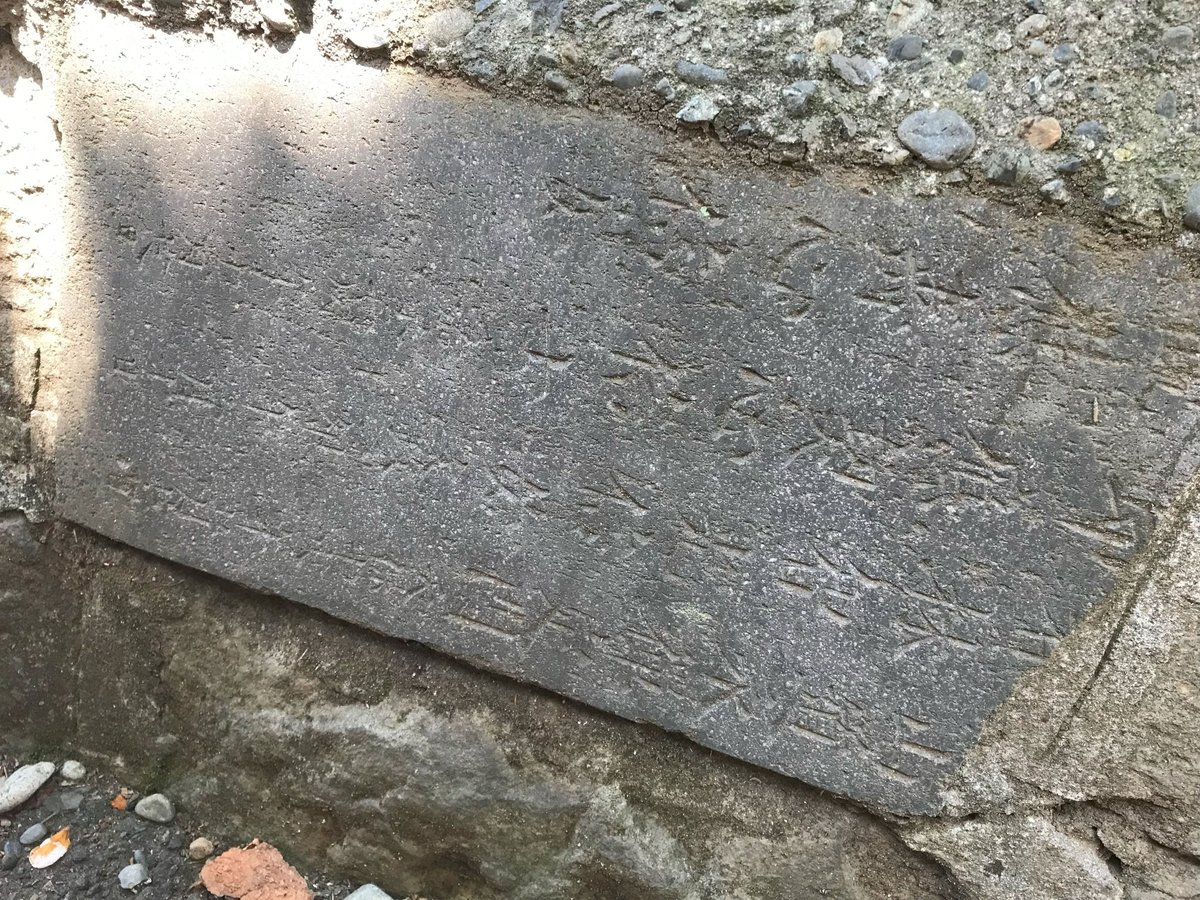

牛込橋の見附使われた石垣石の側面には、「□阿波守内」という銘文があります。ここから、蜂須賀家(阿波守)が牛込門の石垣工事を担当したことが分かります。

牛込見附は、田安門から見附を通り、神楽坂や高田馬場を経て板橋宿にいたる街道上に位置しています。ちなみに、家光は高田馬場方面で鷹狩りを行っており、慶安3(1650)年には、鷹狩りの帰りに傳明寺へ立ち寄り、藤の花を上覧し、藤寺と呼ぶように命じています。

前編感想

地形から今に残る江戸を探すことができました。特に市ヶ谷亀ヶ岡八幡宮の急斜面からは、江戸の町を作り上げようとした人々の思いを感じることができ、とても楽しかったです。

【参考文献】

牛垣雄矢ほか「交差の界隈性 : 現代東京における江戸の見附地と辻の役割」『IATSS review』30(2)、2005年

牛垣雄矢「江戸城外郭における見附地の変遷」『日本地理学会発表要旨集』2003年

菊池 真「長府藩毛利家屋敷地の事例に見る江戸城下町の形成と土地改変」『歴史地理学』 45 (3)、2003年

北原糸子『江戸城外堀物語』筑摩書房、1999年

千代田区・港区・新宿区『史跡江戸城外堀跡 保存管理計画書』2008年

東京市小石川区『小石川区史』1935年

「市谷亀岡八幡宮」一般社団法人新宿観光振興協会サイト

「新見附橋」「牛込見附跡」東京都千代田区の観光情報公式サイト Visit Chiyoda

作成者:斉藤・友田・近藤