“郡司の日記” 磐下 徹

2022年9月に発売した『郡司と天皇―地方豪族と古代国家―』(歴史文化ライブラリー)。郡司とは?と聞かれ、古代の地方豪族・役人だよね程度の薄学な私ですが、今回は、研究の最前線にいらっしゃる著者の磐下徹先生に、当時の彼らの活動実態をどのように深堀していくのか?といった、普段は伺うことの出来ない貴重なお話をいただきました。

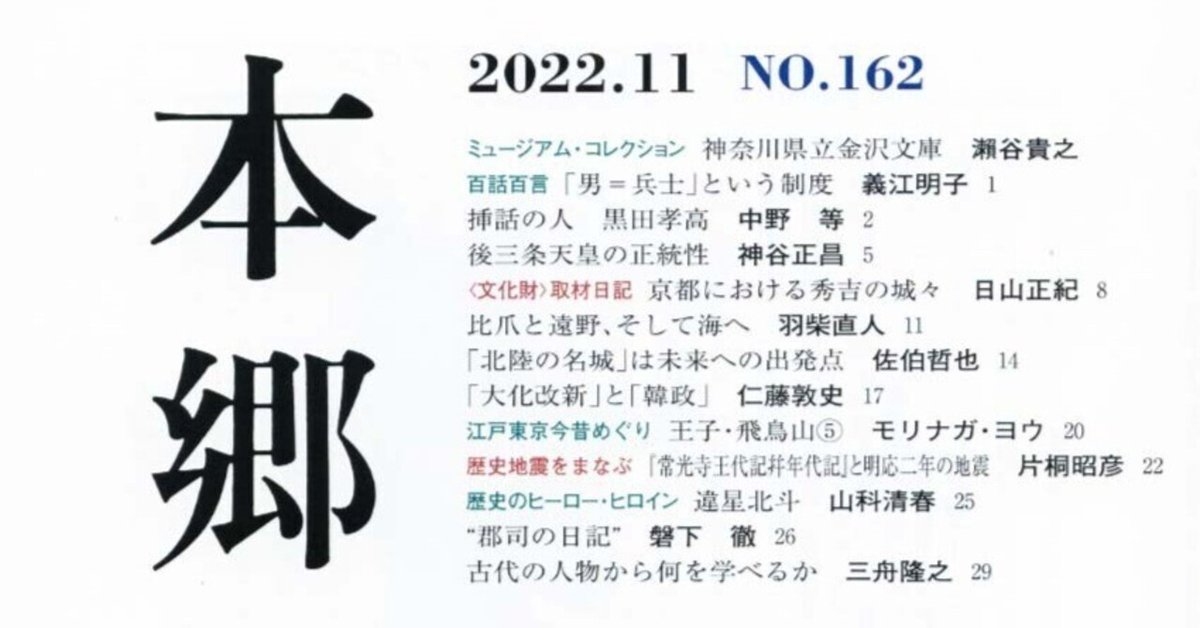

本誌162号に収載したエッセイを公開します。どうぞお楽しみください!

「郡司の日記が残っていれば色々分かるのに」

大学院生の頃、とある先輩がつぶやいた一言である。

郡司とは、奈良・平安時代に地方豪族のなかから選ばれた、郡という地方行政単位の役人である。現在でいうと、市町村の首長といったところだろうか。もちろん古代の郡司の日記など残っていない。それどころか、郡司のような地方役人や地方豪族にかかわる史料は限定されている。そうした彼らの実態を知るすべはないのか。そのような思いから絞り出されたのが、先のつぶやきなのである。

残念ながら、郡司の日記が出現する可能性は限りなく低い。否、その可能性はないと言い切ってよい。そんなことは、件の先輩も百も承知であったろう。郡司の日記に期待できないのであれば、彼らの実態を探るには、何か別の方法を考えなくてはならない。

卒論で郡司をとりあげようと決めてから、かれこれ20年ほど郡司について考えている。古代史ではどのテーマもそうだが、残された文献史料は中央(都)に偏っている。六国史をはじめとした歴史書は中央志向だし、古文書が多く残されるのも都に近い畿内地域が中心となる。律令をはじめとした法制史料には比較的恵まれているかもしれないが、それらはあくまで制度の枠組みやたてまえを示すものであることを忘れてはならない。だから、地方社会で活動する郡司や地方豪族について、ましてその実態を考えるには、どうしても史料的制約がついてまわる。

前著『日本古代の郡司と天皇』(吉川弘文館、2016年)では、こうしたこともあり、主に郡司制度について考えた論考をまとめた。法制史料や儀式書、あるいは六国史などを手がかりに、郡司の任用手続きへの天皇の関与や、郡司の任用基準の変遷など、郡司にかかわる諸制度の歴史的意義を問うことで、古代国家の特質やその展開過程を論じてみた。

刊行後、幸いにもいくつかの評文をお寄せいただくことができ、そのなかで指摘され、また自身でも着手できていない課題と認識していたのが、郡司や彼らが輩出する地方社会の実態を分析することだった。そうしたことから、今回、歴史文化ライブラリーの1冊に加えていただいた『郡司と天皇―地方豪族と古代国家―』では、前著の内容も紹介しつつ、紙幅の多くを郡司ら地方豪族の実態に迫る試みに割いてみたのである。

さりとて奇跡的に郡司の日記が出現したわけではない。そこで今回は、仏教の力にすがることにした。仏教では、信仰を同じくする人々が作善を目的に結成された集団や、その行為そのものを知識と呼ぶ。古代には郡司ら地方豪族も知識を結び、地方社会において造寺や写経などの活動を展開していたことが知られている。そうした彼らが残した遺物―寺院や仏像、写経など―を手がかりに、地方豪族の実相に迫ってみたのである。具体的には、播磨国賀茂郡の既多寺知識経や、和泉監(国)大鳥郡の和泉監知識経、河内国大県郡の家原邑知識経(花園村大般若経)といった知識経のほか、大阪府羽曳野市の野中寺に伝わる弥勒菩薩像の銘文や、上野三碑の1つである金井沢碑などをとりあげた。

また、奈良時代を代表する僧侶である行基にも救いを求めた。周知のように彼は、民衆布教を重視し、交通路や灌漑設備の整備といった、いわゆる社会事業を展開したことで知られている。また、畿内には行基四十九院と呼ばれる道場(簡易な仏教施設)も残したとされる。こうした活動に地方豪族は深くかかわっていたと考えられる。そこで、行基を鏡に見立て、そこに映り込んだ地方豪族の姿をとらえてみようとも試みた。

もちろんこれらは大胆な推測を前提としている。牽強付会ととらえられる解釈も少なくないだろう。この企ての当否は読者諸賢に委ねたい。ご批判は真摯に受け止めたいと思う。

ところで、今回の試みでとりあげた史料には、いわゆる新出史料は含まれていない。どれも古くから知られた、手垢にまみれた既知の史料ばかりである。そうした史料を、私の理解できる範囲でではあるが、研究の現状を踏まえて再解釈することで論を進めた。先学より少しは踏み込んだ評価をするよう努め、またこれまで看過されてきた事実にも光を当てようと留意し、地方豪族の実像に近づけないかと試行錯誤してみた。

こうした、研究の現状と既知の史料との間を反復しながら歴史を考えるという姿勢は、古代史分野ではごく一般的であると思っているが、一方で旧態依然たる古臭い手法ともとらえられようか。たしかに、数少ないとはいえ古代史分野でも、例えば木簡のように、新たな史料が出現しないわけではない。そうした新出史料を駆使して、これまでにない研究手法を切り開いていく。もし、外部研究資金を獲得するのであれば、こちらの方が断然有利だろう。それは措くとしても、いうまでもなく、新たな研究手法の模索は決して蔑ろにすべきではない。だが私は、古い手法にもこだわりたい。

大学の史学史の授業で必ずとりあげられる一冊に、E・H・カーの『歴史とは何か』がある。最近新訳も出版された(近藤和彦訳、岩波書店、2022年)。この本の「歴史とは、歴史家とその事実のあいだの相互作用の絶えまないプロセスであり、現在と過去のあいだの終わりのない対話なのです」とのフレーズはあまりに有名である(引用は前掲近藤訳)。この文言だけが独り歩きしている感は否めないし、何よりカーの意図するところとかけ離れていることは重々承知しているが、私はこの名言の、故事どおりの顰に倣い、研究の現状と、手垢にまみれた既知の史料との間の「終わりのない対話」も大切にしたいと思うのである。そうあってこそ、わずかながら古代史分野で期待できる新出史料の意義も輝きを増すのではないか。「過去は現在の光に照らされて初めて知覚できるようになり、現在は過去の光に照らされて初めて十分に理解できるようになるのです」(引用同前)。

現代社会における歴史学の在るべき姿を追究したカーの仕事を、あまりに矮小化しているとのお叱りは必至だろう。だが、レヴェルの違いこそあれ、「現在」と「過去」の反復は歴史を考える際の基本原理のはずだ。だから、たとえ古臭くとも(カーの著作も、もはや見紛うことなき古典である)、研究の現状と既知の史料との間を何度も往復する姿勢は大切にしたいと思うのである。新出史料の真の価値も、こうした作業を前提としなければ見えてこないはずだし、その評価も一度きりで良いということにはならない。研究の進展とともに、何度も立ち返り、「対話」を繰り返すべきなのだと思う。歴史を研究するということは、新たな発見のみを目的とする「宝探し」ではないのだから。

とある先輩のつぶやいた郡司の日記の出現は、まったく期待できない。では、どのようにして郡司ら地方豪族や古代の地方社会にアプローチするのか。今回の執筆ではこの問題に常に頭を悩ませていた。結局は古臭い手法に行き着いたわけだが、よく考えてみれば、無理に奇を衒う必要もなかろう。だから、個人的にはこれで良かったのだと了解している。

(いわした とおる・大阪公立大学文学研究院准教授)