事例から考える新時代の「官民連携」(GRゼミ9期第9回 2022年1月11日)

GR人材育成ゼミ第9期生のおたけです!

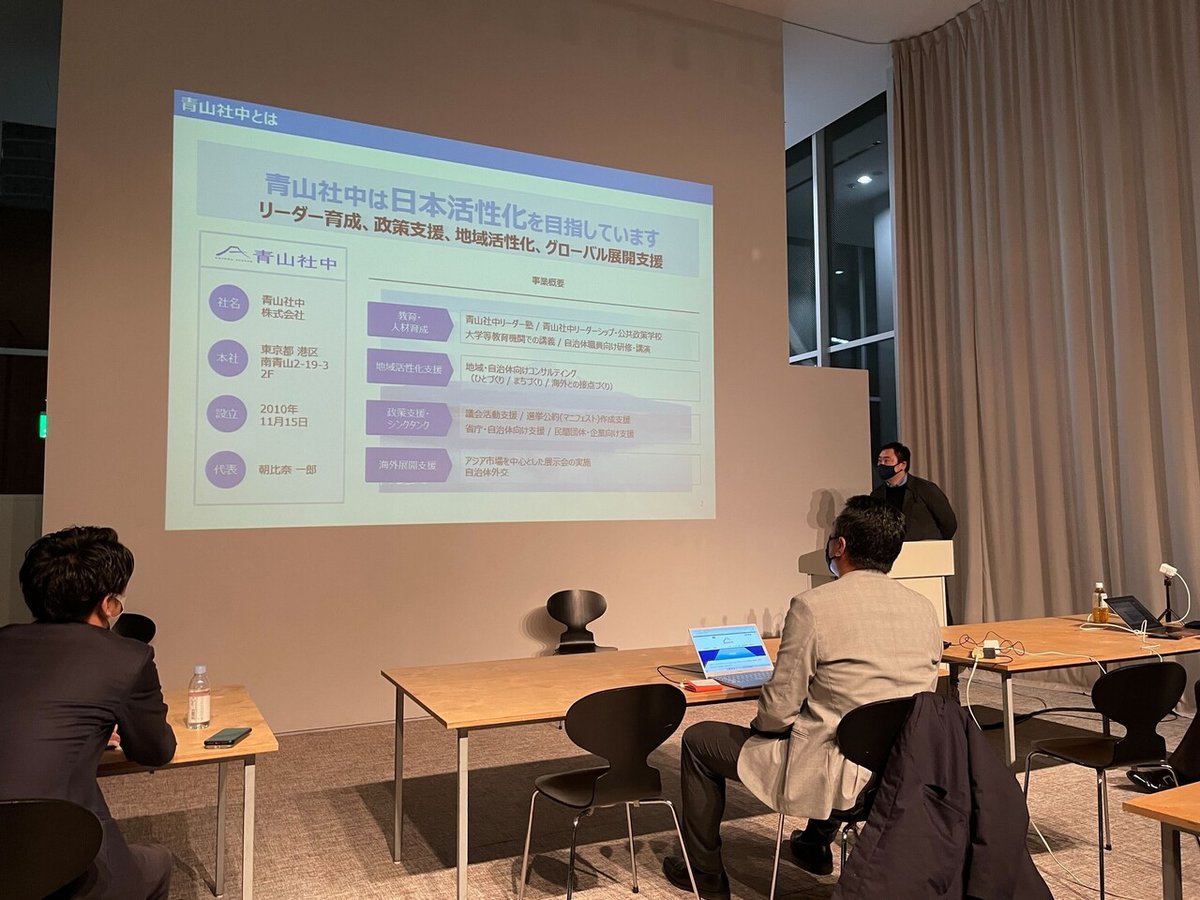

2022年に入って最初のゼミである今回は、青山社中株式会社の藤代健吾さんに講義をいただきました。

青山社中は「日本活性化」を目指し、リーダー育成、政策支援、地域活性化、グローバル展開支援を行っている会社です。

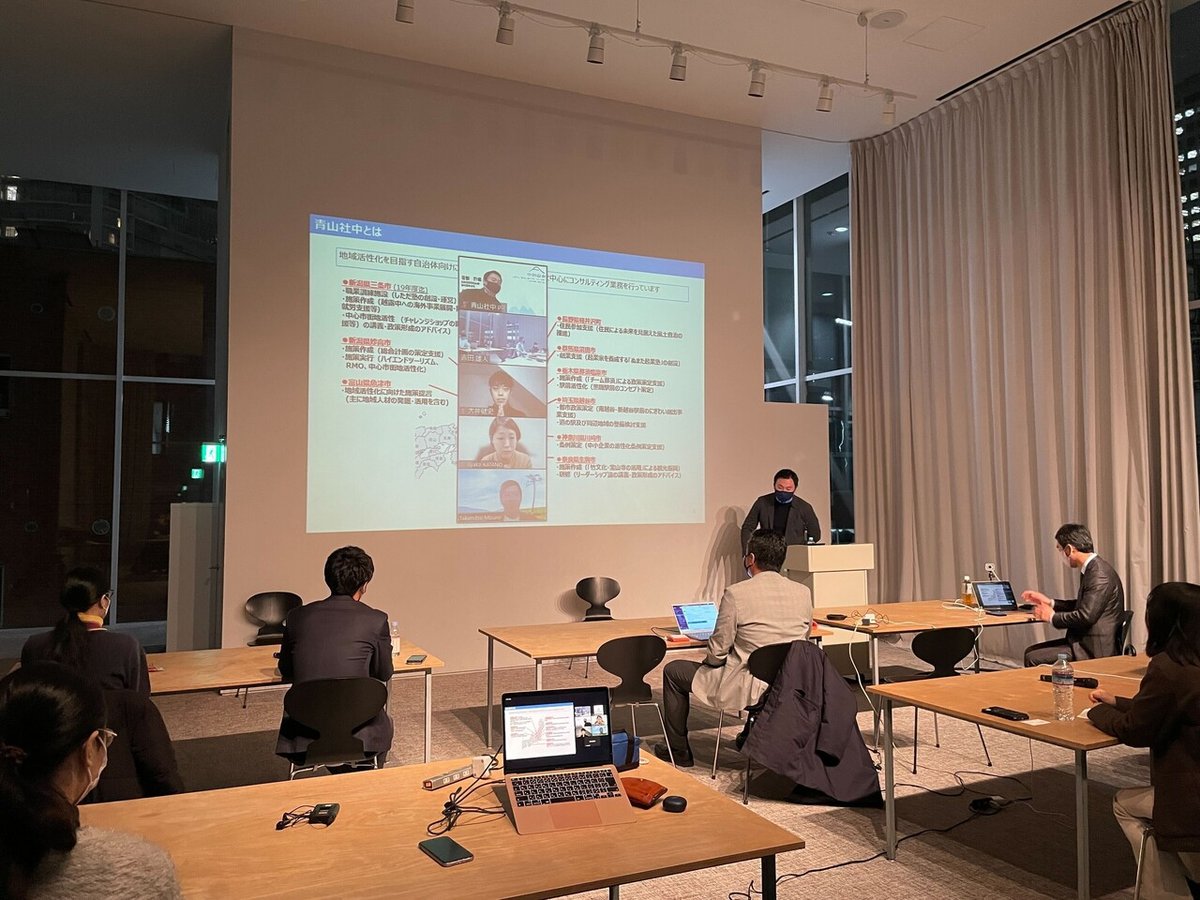

今回は「官民連携」の視点から、青山社中として支援を行っている事例を2つご紹介いただきました。さらに、紹介いただいた事例も踏まえ、とある自治体のケーススタディに取り組みました。

簡単にではありますが、その内容をお伝えします!

①埼玉県越谷市の事例〜「越谷サンシティ」〜

1つ目は埼玉県越谷市にある、越谷サンシティの事例です。

越谷サンシティはホールや出張所、図書室などを備えた商業施設で、「越谷市の顔」として親しまれてきました。しかし近年、商圏の変化によりにぎわいが減少し、越谷サンシティの整備に向けた検討を実施することになったそう。

もし自分がそのお題を与えられたら、「越谷サンシティをどう魅力的な場所にしていくか…」と直接的な議論に入ってしまいそうなのですが、藤代さんたちはそうしませんでした。

まずは「エリア全体」をどのようにするか、より上流の議論から行ったのです。越谷サンシティだけでにぎわい創出はできないため、周辺地域を含めて目的を設定することが重要になるという考えがありました。

さらに初期の議論から、一般公募で集まった市民や有識者、民間企業を巻き込むことで、より効果的な官民連携を進められています。

多様なステークホルダーが集まりすぎると、お互いの思惑が重なって議論が進まなくなるのではないかと思っていたのですが、そもそも答えのないテーマなので簡単に議論は終わらない。

それであれば、はじめから多くの関係者を「共犯者」にしてしまう。それによって納得感を持つことができて、不満の声も少なくなるように感じました。

②新潟県妙高市の事例〜「みょうこう未来会議」〜

2つ目は新潟県妙高市の事例です。

妙高市は豊かな自然に囲まれ、最近ではワーケーションに力を入れている自治体です。

さらに、正月の風物詩のとある大会でも登場していました。みなさんご存じでしょうか?

実は、優勝校である青山学院大学のスポンサーをされているそう。ユニフォームをよくみてみると、左上に「妙高市」の名前が確かに入っています。(この話を聞いて、箱根駅伝を毎年欠かさずみている私にとってはぐっと親近感が湧きました。)

そんな妙高市では、地域課題について実行性の高い解決策を提言する仕組みとして「みょうこう未来会議」が実施されています。

この会議の特徴は、扱う課題に対して専門的な知見・ノウハウを持つ「都市部企業を巻き込んで」いること。外部人材の視点を取り込むことで、効果のある事業化に向けた議論や検討の幅が広がるそうです。

具体的には下記のようなテーマを扱っています。

・交通利用者のニーズにマッチした新しい移動手段の構築

・with/after コロナ時代における妙高市へ新しい人の流れの創出

この会議をきっかけに、モバイルワークステーションの展開やお試し移住の実施などのアイデアも生まれました。

印象的だったのは、越谷市の事例と同様にこちらでも全てのアクターを「上流」で巻き込むことを意識されたという話です。課題が複雑だからこそ、立場を超えて議論する必要があると考えられてのこと。

おそらくどの地域課題をとっても同じことが言えますし、官民連携による1つのポイントなのではないかと感じました。

③ケーススタディ(富山県魚津市)

最後は富山県魚津市を題材に、魚津市についてのレクチャーを受けたあと、3グループに分かれてケーススタディを行いました。テーマは「地域の活性化に向けた提言」を作成すること。解くべき課題が何かを定義した上で、施策の方向性を検討しました。

「魅力的な雇用が少ないことによる生産人口の減少」が課題だと定義するグループもあれば、観光資源や空き家など「すでにあるリソースがうまく活用されていないこと」が課題だと挙げるグループもあり、地域の活性化は一筋縄ではいかない問題だと痛感させられます。

一方で、講師の藤代さんからは「インパクトのある課題設定」が大事だとフィードバックをいただきました。例えば「観光」はわかりやすいので課題にあがることが多いが、実は雇用を増やす方が地域にとっての効果は大きいのではないか。「目立つ打ち上げ花火で終わらせない」という言葉が印象的でした。

わかりやすいものを課題にするのではなく、本当に解決すべきことを課題に据えること。これは今後の活動のヒントになりそうです。

事例と理論の両方から講義をいただき、とても実のある時間になりました。来週以降も楽しみです!

それではここまでお付き合いいただいたみなさん、ありがとうございました!

■GR人材育成ゼミ(通称:GRゼミ、吉田雄人ゼミ)とは?https://graj.org/seminar/「地域課題を解決するためのGRという手法を身につけた人材を育成するゼミ」です。「GR」とは、Government Relationsの略語「地域課題解決のための良質で戦略的な官民連携の手法」と定義しています。『課題先進国』と呼ばれるようになった日本。その地域課題を解決していくためには、昔ながらの護送船団方式や官製談合とは一線を画した、良質で戦略的な官民連携が欠かせません。財源も人材もノウハウも持たない行政では解決できない問題でも、民間のサービスやソリューションやプロダクトがあれば解決できることもあるはず。そのためにもGRという手法を用いて、行政と民間を橋渡し・通訳することが必要です。この想いのもとに「課題を感じた時、官民の垣根を超えて、誰もがその課題解決にあたることのできる社会」をビジョンとして掲げ、人材を育て、コミュニティを形成し、将来的に課題解決のためのプラットフォームになることを目的として活動しています。GR人材育成ゼミ第8期の様子はこちらからご覧いただけます↓https://note.com/yoshida_seminar/m/m285602b4579d

▼お問い合わせはこちらまで

一般社団法人 日本GR協会

E-mail:seminar@graj.org

HP:https://graj.org/seminar/

FBページ:https://www.facebook.com/yoshida.yuto.seminar