色のイロハ その② 色相環

「色彩学」やその「基本中の基本」みたいなものを書いていこうというシリーズの2回目です!1回目はこちら↓(もう2年も前・・・)

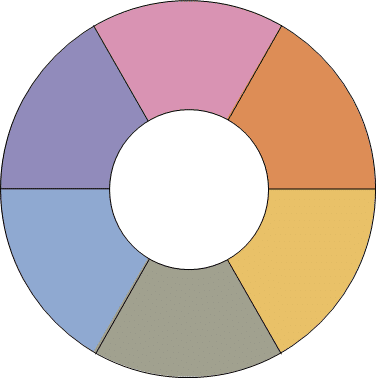

1回目では、色の三属性である色相・明度・彩度について書きました。今回は、色相独特の表示方法である色相環について解説します。

色相環とは

色相を円環状に並べたもので、英語ではColor CircleとかColor Wheelと呼ばれています。

文化学園大学名誉教授の北畠輝先生によると「色彩環」が正しいとのこと。「色相を円環状に並べる」ことが発明されたことには、「色相」という概念が一般的でなかったため。確かに「Hue Circle」ではないですね。

前回「色相だけでなく明度や彩度も変わってしまっているので不適」したパタンですが、こちらの方が見慣れているので採用

この「色相を円環状に並べる」というアイデアは、(ある程度色彩学を学んだ人には)当たり前すぎて今更感がありますが、よくよく考えるとすごい発想です。

Newtonの色相環

なぜなら、色相環の元はNewton(ニュートン)が発見したスペクトルであり、スペクトルは円環ではなく直線だからです。そして波長という一次元の数値に対応して色が変化するものなので、円にする=380nmの隣に780nmがくる、ということになります。変、というか科学的にはおかしいです。

しかし、スペクトルの両端の色(青紫・赤)がそこそこ近いのも事実です。つまり、長波長の赤の後に、再び短波長の青紫が来てもグラデーションが成り立ちます。

スペクトルに関しては↓こちら

そこで、Newtonはスペクトルの7色を、同じく周期性のある音階に結び付け色相環を作りました。

音階ではミとファの間、およびシとドの間は半音なので、色相環でもIndigo(藍)とOrange(オレンジ)が狭くなっています(音階を色名の境界としている)。これは、実際にスペクトルを観察し、色の区切りをつけていくとIndigoとOrangeが狭く、音階と一致した、ということらしいです。極めて科学的な色相環の作り方です!

実際のスペクトルの写真はこちら↓

虹に「紫」はない!

余談ですが、Newtonはスペクトルの色の記述に「Purple=紫」という言葉は使っていません。使っているのは「Violet=菫・青紫」です。つまり、Newton的にはスペクトルに、もちろん虹にも「紫」はない、となります。

そして、Newtonの色相環はスペクトルの両端を円環状につなげたものなので、現代の色相環に見られる紫や赤紫がありません。

英語で虹の7色の覚え方に「Roy G. Biv」というものがあり、これもRed-Orange-Yellow-Green-Indigo-Violetから来ています。Purpleはありません。しかし日本ではほぼ「紫」となってしまってますね。。。

有名なKellyによる「色度図を色カテゴリに分けた図」でも、スペクトルの最も短波長域は「BLUISH PURPLE=青紫」になっているので、Newtonの独りよがりではなさそうです。

下記記事でも書きましたが、色度図の下部の直線部分はスペクトルではありません(「純紫軌跡」という)。なので、対応する波長もありません(「補色主波長」が定義されている)

Goetheの色相環

Goethe(ゲーテ)の色相環は6色から構成されています。赤(Rot)・青(Blau)・黄(Gelb)を三原色とし、その残像色を加えた6色です(Goetheはドイツ人なのでドイツ語)。

色相環上で向かい合っている色(補色)同士はお互いを視覚的に「呼び求め合う」=調和すると考え、色相環に色彩調和の考え方を入れました。この考え方は、Newtonの「7原色」の色相環ではできないし、科学者の彼は考えなかったのでしょう(現在では、色彩調和も科学の対象ですが)。

Goetheの色相環はフランクフルトのゲーテ美術館にあるようです。確かにデュッセルドルフにはなかった↓

ここで気になるのは、赤がやや赤紫っぽい色で彩色されているいることです。Goetheはこの赤をPurpurとも呼んでおり、Purpurには、英語のPurpleとは異なり、「赤紫」という意味もあります。

そして、実際にGoetheは、Newtonによるスペクトル上にある赤を「橙」とみなしており、色相環にスペクトルにない「純粋な赤」を挿入せざるを得ない、といった旨の記述をしています。

スペクトルと科学にこだわり、スペクトルにない紫や赤紫を色相環に入れなかったNewton。Newtonをディスり、Purpurを入れることで色相環を「完成」させ、補色や色彩調和のコンセプトを導入したGoethe。二人の対比が面白いですね(Goetheが一方的に敵対視していただけ?)。

一方で、GoetheはPurpurを「黄や青を排除した完全なる赤」、「従来のPurpurが青によっていることはわかっているが・・・」といった旨の記載もしています。

https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00024503/shakai_68_2_p61.pdf

Munsellの色相環

Munsell(マンセル)の色相環は5原色です。なぜ5になったかというと、色相の決め方が「回転混色させてグレーになる色同士を対抗させる」だったからです。この考え方で行くと、Goetheのように3原色+補色の「6原色」だとうまくいかず、結果的に5原色にせざるを得なかったというわけ。

5原色の中間色相を加えると10色相になります。Munsell明度(Value)も0-10となっており、10進数のカラーシステムです。

それにしても、Newtonが7、Goetheは6、Munsellは5原色と、バラバラですね、、、

色彩調和には24色がBest!

Ostwald(オストワルト)やPCCS(日本色研配色体系)といった色彩調和の検討を目的としたカラーシステムの色相環は、Hering(ヘリング)の反対色説に基づく心理4原色(赤-緑/黄-青)をベースとした24色が基本となっています。

https://www.jcri.jp/achievement_1を元に作成

この24色というのが、色彩調和を考える上で重要で、それは「約数」の多さにあります。24の約数は1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24と8個もあり、それはすなわち、色相環で等間隔に色を選ぶ自由度が高いことを意味します。

12色おき:2色配色

8色おき:3色配色

6色おき:4色配色

4色おき:6色配色 など

※それぞれ、Itten(イッテン)の、ダイアード・トライアド・手テトラード・ヘキサードに対応

Munsellはそもそも色彩調和に主眼を置いておらず、正確に色を表現することにこだわったので、目的が違います。Ostwaldのカラーシステムは「Color Harmony Manual」という名で具現化(色票化)されているくらいですから。

過去の色彩調和に関する記事はこちら↓

Chagallのちょっといい話

最後にちょっといい話を一つ。

フランスの画家Chagall(シャガール)が色相環を用いた色彩調和に対し、名言を残しています。

(色相環上の)全ての色において、隣り合う色同士は友人、反対色同士は恋人

Toutes les couleurs sont les amies de leurs voisins et les amoureuses de leurs contraires.

色相環だけでこれだけ話が広げられるなんて、奥が深いですね!

いいなと思ったら応援しよう!

![[色彩工学/カラーサイエンス]YoshiColor](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/12365218/profile_38f7a1125cd491b5b5e80c13ba3ef3d9.jpeg?width=600&crop=1:1,smart)

![[色彩工学/カラーサイエンス]YoshiColor](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/12365218/profile_38f7a1125cd491b5b5e80c13ba3ef3d9.jpeg?width=60)