シェア会感想&「診断スケール」で知る会食恐怖症になった18年前と現在。おもしろかった気づき。

こんにちは!よしです。

日本会食恐怖症克服支援協会の認定カウンセラーであり、ともに“生きる”を感じるライフコーチをしています。

『最近おもしろかったことシェア会 #会食恐怖症 』

先日、『最近おもしろかったことシェア会』をオンラインで開催しました。このようなイベントをオープンな場で開くのは初めてだったので、会食恐怖症の方の就職支援をしているゆかさんにも企画から当日の場作りまで協力してもらいました。ありがとうございました!

この会の主な内容

「山口式会食恐怖症診断スケール」をやってみたらおもしろかった話。ちょっと変化してみたことを話してみる。みんなでやってみる。

最近のことあれこれ

初めてのイベント開催だったので、拙いところも多々あったかと思いますが、北海道から関東・関西・四国と、全国各地からご参加いただけて嬉しかったです。

私も山口県で地方に住んでいたりと、都市部ののイベントにはなかなか参加できずにいるのですが、私と同じような思いの方もいらっしゃり、お話しできる場として開けてよかったです。

以下、参加いただいた方の感想を掲載します。(掲載の許可をいただいています)ご参加&ご感想ありがとうございます^^

今日はシェア会に参加させていただきました♪

— とも (@packncho_9) August 12, 2024

会食恐怖症ならではのお話が聞けたり、山口式診断スケールで自分の傾向が分かったりして、とても為になりました✨ https://t.co/wbVUOTDKhc

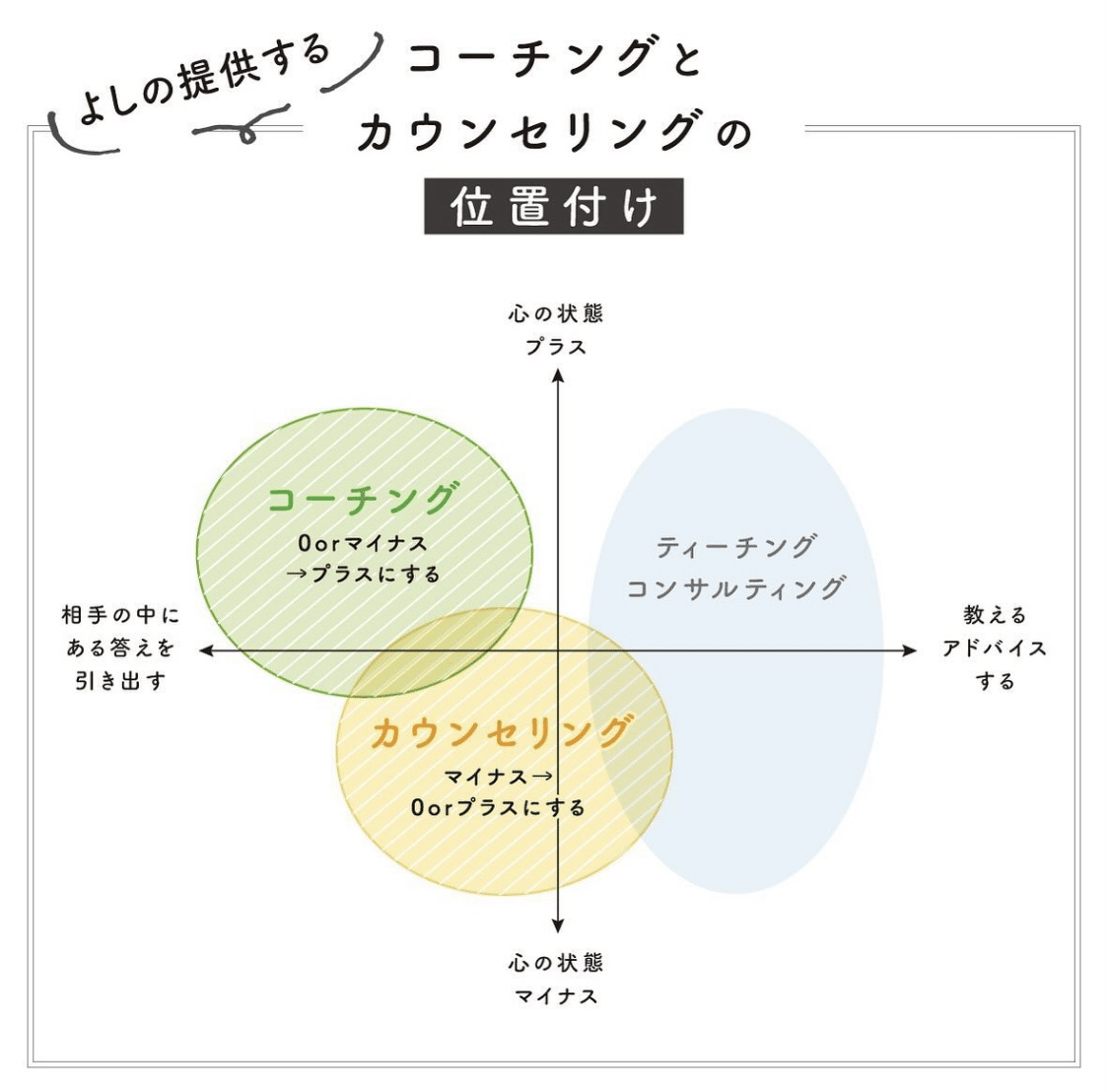

普段はカウンセラーとして「教える・アドバイスする」ということもしていますが、私自身も会食恐怖症の当事者であることと・気づきと行動が生まれるプロセスを伴走するライフコーチをしているということもあり、「対等な関わりのなかで、新たな気づきを引き出す」ということを無意識のうちにしているのだなぁと、感想をいただき気づきました。

今回のイベントは、それぞれの心の中の発見を、シェアを通じて共感することもできた時間だったと思います。

今後もこのような雰囲気の会が開けると嬉しいです。

診断スケールで見る過去と現在

この会の中で、『山口式会食恐怖症診断スケール』というものをみんなで取り組んでみました。

山口式会食恐怖症診断スケールは、会食恐怖症かどうかを自分で確かめられるツールです。※このツールはあくまで目安であり、診断結果を断定するものではありません。

大きく分けて4つの指標があり、多角的な視点から問いがあります。

①恐怖度

②回避度

③症状

④日常への支障

全24問に回答すると診断結果が出ます。

シェア会の中ではかいつまんでお話ししましたが、ここからはちょっと詳しく、私の診断結果を元に自身の過去と現在を比較してみます。過去と現在を比較するツールではありませんが、気づきがおもしろかった(興味深かった)のでシェアさせてもらいます。

ご興味のある方はご覧ください。

私が発症した当時(14歳)、特に緊張や不安の強い場面を思い浮かべて回答すると、

①恐怖度 11/18点

②回避度 0/8点

③症状 12/20点

④日常への支障 10/15点

合計33点

でした。

それから18年後の現在(32歳)、特に緊張や不安が強くなる場面を想像して診断してみると、

①恐怖度 9/18点

②回避度 3/8点

③症状 5/20点

④日常への支障 0/15点

合計17点

思い当たる変化

①恐怖度

これは他の項目と比べるとやや下がった程度ですが、残すことについては気にならなくなりました。当時の学校給食(残してはいけない)とは過ごす環境が変化し、残していい環境で食事をする経験を何度もしたことが大きく関係していそうです。私の主症状である震えへの恐怖心も、振り返ると、少しずつですが減ってきています。でもまだあります。弱さをあまり隠さなくなったのも大きな変化かもしれません。

②回避度

社会に出てさまざまな人の価値観に触れることで、一緒に食事ができなくても良い関係は築いていけるのだと思えるようになりました。また、症状について相手に分かりやすく伝わるように伝えること(カミングアウト)ができるようになったのも大きいです。

③症状

日常的なストレスを減らして睡眠時間をたくさんとったり、良い状態で過ごすことを心がけるようになると、同じ場面でもが出にくくなりました。また、自分を大切にしたり思いやりの気持ちを向けることができるようになり、無理をすることがなくなったのも、症状が和らいだ理由のひとつです。徐々に、自分に優しい言葉をかけられるようになりました。

④日常への支障

学校と社会人では「自由な選択」ができる部分とできない部分の違いが大きいので、ここは環境による影響が大きそうです。人と自分といい塩梅で無理なく折り合えるようになったことも理由のひとつかもしれません。

大切そうなキーワード

環境の変化

弱さを隠さない

さまざまな人の価値観に触れる・体感する・視野を広げる

症状について人に話す

自分に思いやりの心を向ける

睡眠時間を増やす

これらが、合計点数が半分になった要因と言えそうです。

おもしろかった気づき「回避度が上がったことで総合点が半分に」人生へのインパクト。

また、私が気づいたのは、「②回避度」の点数が上がることによって、他の項目の点数が減少したことでした。そして結果的に人生全体が良くなったことでした。

②回避度の質問

家族と食事をするのを回避しようとする

仲の良い友人と食事をするのを回避しようとする

初対面の人と食事するのを回避しようとする

一人で外食するのを回避しようとする

これらの項目は、発症当時の一番症状が重たかった時期は0点。つまり全く回避していませんでした。ど根性です。汗をかきながらとにかく逃げないで乗り越えてきました。

一見、会食を避けることによる機会損失はなく、進学や人間関係など手に入れたい未来は手に入り、上手くいっているようにも見えます。当時はそれで良かったかもしれません。

しかし、回避度が0点であることが逆に私をじわじわと苦しめていました。

日常的に疲れてしまうということでした。

目標や成し遂げたいこともありますが、自分の身体が一番だということに気づいていく経験をすることで、自分に思いやりの気持ちを向け、回避の選択をするようになりました。具体的には、体調が悪い時はそれを相手に伝える・行かない選択も視野に入れる・無理しない、です。

これが、総合的な点数を下げました。

ど根性な過ごし方をしてきて、会食恐怖症の症状意外にも行き詰まりが生まれてきました。もちろん、「ど根性な私」も大切な私の一部分で、今の私を作ってくれました。今でも心強い私の一部分です。

そんな私も感じつつ、自分に思いやりを向ける生き方も加えることで、軽やかに生きられるようになりました。

会食を避けることで機会損失が怖かったのですが、自分の身体や心を大切にして会食を回避しても、相手に気持ちが伝わっていれば、何かを失うことはないと気づいていきました。

この診断は断定するものではありませんが、ご自身の気づきとしてやってみたり、自分の言葉で伝えるのが苦手な方は、身近な人に伝えるときに使用してみても良いかもしれません。

ここからはもっと探究してみたい方向けなので、もうお腹いっぱいだよという方はスルーしてください。

【サポートを受けながら会食恐怖症と向き合ってみたい、人生と向き合ってみたい方へ】

対話を通じ、気づきを生むサポートをしています。

「認知行動療法をベースにした行動療法も行うカウンセリング」「生き方や人生と向き合うライフコーチング」を通じ、会食恐怖症そして人生全体と向き合う時間をご提供しています。

■ カウンセリング

リンク先は、日本会食恐怖症克服支援協会 認定カウンセラー一覧(会食恐怖症を専門にカウンセリングをしてくださるカウンセラーの一覧です)

■ ライフコーチング

会食恐怖症があることで起こるお悩みや感情の奥にある願いを見ていきます。継続的にコーチングセッションを受けることで、表面的な変化ではなく、人生全体の変化や本質的な変容を体感することができます。

stand fmもゆるりとやっています。

お読みいただきありがとうございました。