新時代のスペシャリストになる みなさんへ(成果を生み出すためのSalesforce運用ガイド 出版記念講演)

先日2024年6月3日は有志読者の同志のみなさんが開催してくださった、著書「成果を生み出すためのSalesforce運用ガイド」の出版記念パーティがありました。

個人で動くことの多い身ながら、様々な会社や役割の仲間と、横の関係で大きな輪を作れており改めて感謝の気持ちです。

当日の講演では、書籍に込めきれなかったSalesforce管理者のキャリアや、僕自身の経験を含めこの業界のやりがいについて言及しました。

資料は上記TECH PLAYのイベントサイトにもアップロードしていますが、本noteで改めて講演内容を掲載していきます。

スライドの画像がメインですので、ページは縦長ですが比較的読みこみやすいかと思います。

(また、下部にはパーティの様子や一部お顔の見えない範囲でお写真も記録しておきます)

新時代のスペシャリストになるみなさんへ

書籍はやや難しい部分があったかと思いますがいかがだったでしょうか?

元々は、「Salesforce技術の入門書を書いてほしい」という依頼が出版社の方を通して私のもとに届きました。これを断り「Salesforce管理の基礎を語る本なら書きたい」として本書を執筆しました。

Salesforceの技術、特にUIやカスタマイズ機能などはアーキテクチャを除く機能的なものは年3回のバージョンアップで陳腐化していきますので、実践的であればあるほど書籍は向かないという考えました。技術書、としてSalesforceの入門や実践書籍を探すかたは、スクショや解説の載った実践で役立つTipsを望み、イメージされるのだと思いますが、ご期待のものは書籍のフォーマットで有意義な形で世に出ることは中々ないのではないでしょうか。(Kindle限定ならありかもしれませんね)

入門するのは一度きりですが、基礎は読者様の長いキャリアの中で、常に上に積まれていく知識と関係を持ち続けます。長くみなさんと共にあれる方がやりがいがあります。

ちなみに、専門書のように数が捌ける訳ではない書籍の印税というのは微々たるもので、やはり書籍を書く方というのは意義を必要とすると思います。

本書の目的の一つはもちろん、Salesforceの管理について取り組み始めたかたに僭越ながらお教えする、という側面も確かにあるのですが、

もう一つの目的は、「Salesforceというのはただシステムを覚えるだけではないぞ」という、先駆者の皆さんの自負を代弁し応援することにありました。

よって、その応援歌として本講演を行い、タイトルにおいてはそんな皆さんを"新時代のスペシャリスト"と呼ばせて頂きました。

講演目次

まずは、Salesforce管理者、または、Salesforce管理に携わる方(当日会場にいらっしゃっていたSalesforce社の方、Salesforceパートナ企業の方を含む)と共に、その本質はどこにあるのか?を考えます。その結果として、みなさんへのエールに繋げます。

また、僕自身も直接的にSalesforce管理者として活躍している訳ではありませんが抽象的に解釈すると同志だと自負しているため、みなさんから応援いただけるよう考えを紹介させて頂きました。本noteでは説明割愛します。

Salesforce管理(者)とは何だろうか

改めて、Salesforce管理者とはなんでしょうか?

僕は、本書を含めてですが少なくとも"システム管理者"とは呼んでいません。

システムを管理しているようにみえて、なんか大変なことしてるんじゃないか?という感覚、自負を多くの方が持っていると思います。

その感覚はおそらく正しいだろうと考えています。

システム管理ではない、Salesforce管理の本質を図解する

どういうことか?Salesforce管理者の業務を図で捉えてみます。

例えば、こんなイメージ。

Salesforceといえば"SalesCloud"、営業活動を支援する製品です。

営業メンバーがその上で活動し、営業マネージャが管理し、数字は経営にフィードバックされます。

この段階においては、業務を下支えするシステム基盤をおもりする人としてシステム管理者的にみえます。

但し、どうでしょう?営業活動を改善して受注が改善しても、ビジネス、つまり継続的な売上や利益が良くなるとは限らないですよね?

顧客層を広げる動きで営業活動の上流をマーケティング活動で整えたり、新規ばかり刈り取っては枯れてしまう訳なので、サービス/サポート活動によって既存顧客からニーズを生み出すということも必ず視野に入ってきます。

前者ならMarketing Cloud(BtoBの狭義ならAccount Engagement)ですし、後者ならServiceCloudといったSalesforce製品へビジネス課題が発展していきます。

このようにして、Salesforceは多くの製品を、広がり続けるビジネス課題に合わせて次々と展開できます。

Salesforce管理者の管轄するシステムというのは、気がつくと3つも4つもと増殖していきます。

では、「Salesforce管理者は管理システム数が多い」というのが特徴なのか?というとそうではありません。

展開されるシステムはそれぞれ、ビジネス上意味のある形で繋がっており、発展するビジネスプロセスの課題を一連のフロントシステムの視点で、総合的に捉えることになる訳です。

つまりどういうことかというと、システムの管理という下から支える側面は確かにあるのですが、実は視座の高い仕事だということなんです。

経営と現場(現場というのは管理職を含みます)、この両者のビジネスプレイヤーを横から見ており、それを繋ぐ役割になっています。

そして、この大事な本質に"みなさん後から気づいていく"これが中々難しい問題だと考えています。

急遽任命されたシステム未経験のみなさんからすると、システムの管理を必死でキャッチアップしているのに、それに留まらず管理すべきビジネス課題やプロセスはみるみる広がり大変になっていきます。

Salesforce管理者を任命するマネージャや経営の方からしても、「ビジネス課題とプロセス改善の管理?そんな大変な仕事お願いしてたのか・・・」ということに、いつの間にかなっていきます。

最初からビジネス課題の全体を捉えきれる人というのは現場にも経営者にもそうそういるものではありません。また、課題がない・生まれない企業はなく、その優先度も刻々と変化するため見通せるものではないのです。

ビジネスアナリシス(ビジネスアナリスト)という文脈

こうした、経営と現場を横から眺めて繋ぐ、ビジネスプロセスの管理にかかわる仕事というのは珍しいものではありません。

抽象的に職務を捉えれば、色々と格好の良い名前がついていることがあります。

ビジネスアナリスト、というのはそのうちの代表的な例です。

ちなみに、海外にいけば年収2000万の仕事になります。

キャリアも開けています。

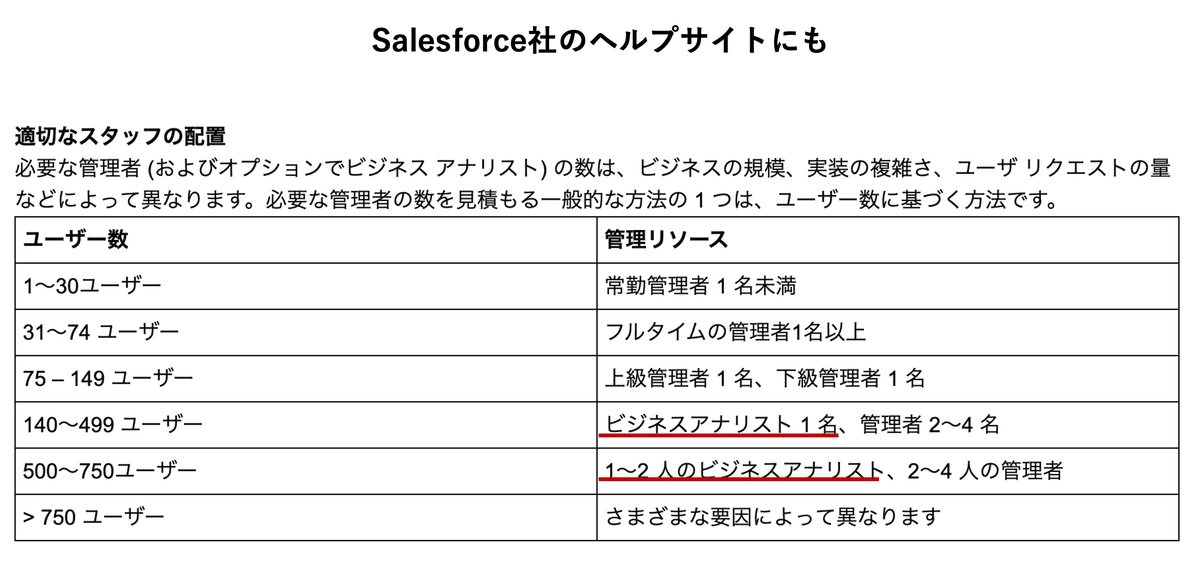

あまり知られていませんが、Salesforce社のヘルプ(画像は英語を日本語に自動翻訳したものですので、原文をご覧ください)にも記載があります。

適切な管理スタッフの配置体制についてベストプラクティス的なものが掲載されています。

あくまで目安ですし、日本の企業文化や市場が背景とはなってないと思われますので、「うちの会社はベストプラクティスよりも大幅に人数が少ない!」などと怒るのには使わないでください。

重要なのは、規模がある程度大きくなってくると、ビジネスアナリストという役割の人物を専任で割り当てる必要性に言及があることです。

これは、「小規模のうちはビジネスアナリストが不要である」という意味ではないことは明白だとお分かり頂けるでしょう。

ユーザ数が小さかろうが大きかろうが、元々"Salesforceを管理する"という文脈の中に"ビジネスアナリシス"という活動が含まれていることが示唆されている訳です。

また、実際に行うのはビジネスアナリスト的なことだとしても、人材市場でビジネスアナリストを探してくればAdminが回るか、ビジネスアナリスト分野の学習をすればAdminが育つか、というと少し事情も異なると考えています。

システムとビジネスの境目はどんどん曖昧になっていますし、新規のテクノロジー自体が業務やビジネスの部分的な変革をインスタントに推進することも増えました。

現存し稼働状態にある、大規模複雑なものを分析するための高度な手法自体はとても重要です。

とはいえ、現代においては企業がまだ事業の小さいうちから、テクノロジーの高度な活用を前提に、プロセス思考をもち、その中の人材とシステムと共に育っていく、という流れが今後を踏まえると重要に思います。

創業から5年もあればその分野で天下を取ってしまうような成長スピードの企業もある訳です。

そのためには、ビジネスアナリストのようなジェネラリストを、元々ジェネラリストとして育てるのではなく、

特定業務と特定システムの管理者という"部分"課題を連鎖的に経験していく過程でジェネラルになるというパスを作るのが現実的には肝要であると考えています。

ジェネラリストはスペシャルであり、Salesforce管理者から多く生まれるだろう

ビジネスプロセス全体を管理していくモチベーションモデルを企業が抱くのは、主に初期の発展を終えた後段階です。

今後ますます、この目線を持って仕事をし、実際に機能し経営に貢献する人材というのは稀有になると考えます。

その根拠に、外部環境に目を向けてみます。

組織やビジネスのデザインは、そのスケーリング(成長性)や継続性を見込むために"分業/専門化"に向かっています。(※The Modelの本質が図にある職務分掌や分業/専門化ではないのは承知しており、狭義解釈ですのであらかじめご容赦ください)

そして、それを社会側も受容できるように、明確な職務と評価制度や、人材の流動を前提とした雇用形態など、新しい日本版ジョブ型雇用の整備も今後進んでいくでしょう。

いずれにしろ、僕自身が新卒採用時代にあたりまえだった総合職ではなく、専門職採用がむしろ一般化し、複数の職務やプロセスを横断できる比較的ジェネラルな人材というのはより希少化するでしょう。

歌って踊れるジェネラル人材というのは、簡単に育つ訳でもなく、知識を幅広く聞き齧った人であってもいけません。採用も育成も時間がかかり、成長する企業にとって大きな課題になります。

こうした人材への投資をどの段階から、どのようにはじめるのか?は重要なアジェンダと言えるでしょう。

この観点で、一部からはじめ、徐々に専門性を習得しつつ、課題領域を全域に広げていけるSalesforce管理(者)のキャリアというのはジェネラリストに向かう大きなチャンスとなります。

もしかすると、Salesforce管理に取り組むみなさんの中には、

「ITを手掛けているが、エンジニアとしては全然自信ない」

「営業活動やマーケティング活動を語っているがシステムを通してしか語れない」

などなど、誇れる専門性がない、器用貧乏だ、と嘆く自己肯定感の低い方も多いと思います。

それ自体がより広い課題に取り組んでいる証であり、こうした課題感に悩む皆さんのような人だけが、

新しい時代のスペシャリストになる切符を持っている

のだと僕は思っています。

僕自身も、年々取り組む課題の幅は広がっていますし、みなさんを応援すると共に、皆さんと共にまだまだこの業界(とても広い意味で)で頑張っていきたいと考えています。

(一部抜粋)佐伯の活動とビジョン

こちらは、あくまで検討段階の共有でもあったので端折ります。

いくつかスライドと短文だけ。

ご興味ある方は、どこかでバッタリ会いお話しする機会があった際にでも、直接議論しましょう。

当日の様子

当日の会は発起人および企画として法人番号社CEOならびにHR Force社CDOマエスさん、企画および会場提供や当日のロジ含めて職場の皆さんのご支援を集めていただいたLayerX社のAdminリーダーを務められている福太郎さんを中心に多大なご協力を頂きました。

移転直後の新オフィスでのイベントということで、会場の運用もこなれない中でご負担もあったかと思いますがLayerX社のスタッフの方々が素敵な会にしてくださいました。

当日の様子を何枚かの写真でシェアします。(小学生の息子が撮影班としてきてくれていたのですが、動画が中心だったので動画から切り抜いた粗い画像が多く恐縮です・・・)

Slidoでいただいた質問の残りは、いくつかのnoteにまとめてSWTT後にでもアップします。

サインというと日付を入れるとか、いくつか作法があるらしかったのですが、お名前と佐伯の署名を記載させてもらいました・・・精進します。

60名近くいらっしゃってもまだまだ入れる素晴らしい会場でした。

LayerXさんには知人が多くいますが、会社もそれぞれの方も含め、とても機嫌がよく、合理的かつ野心的で、あまり一つの状態にずっと留まっていない大変珍しい会社さんだなと改めて感心させられてしまいました。(すごい、という意味です)

LayerXさんの今後の成功を祈りつつ、その裏にOpsのみなさんやAdminのみなさんが活躍し、その価値ある技術としてSalesforceも役立てられていくことを祈っています。

明日からはSalesforce World Tour Tokyo が開催されます。

11日の12時以降だとおもいますが、佐伯も現地で少し勉強させていただこうと思います。お会いできましたら、気軽にお声がけください。

会の中でいただいた質問には、SWTTというお祭りの後にまとめさせて頂きます。

ご覧いただき有り難うございます。

よければ、記事の"スキ(♡マーク)"、フォローをお願いします。励みになります。

また、まだの方は、XまたはFacebook/Instagram(実名です)等で繋がらせてください。今後の各メディアでの発信等もお知らせできますのでぜひフォローを宜しくお願いします。

Xは以下より↓

いいなと思ったら応援しよう!