会田誠展「愛国が止まらない」@ミヅマアートギャラリー

7月9日(金)。在宅勤務を午前中で終え、午後は歌舞伎座の第2部を鑑賞。1Fの売店で売っていた京都の名物「出町ふたば」の豆餅を観劇後に2つペロッと平らげ、向かったのは市ヶ谷にあるミヅマアートギャラリー。数日前にtwitterで下記の投稿を目にしたからだ。

会田誠展「愛国が止まらない」、ミヅマアートギャラリーで今日からです。よくぞこの大作をギャラリーに入れたなと。

— 橋爪勇介|美術手帖 (@hashizume_y) July 7, 2021

そして新作となる絵画シリーズ「梅干し」や「漬物」を題材にした新作も必見。

国威発揚が盛んなこの時期に、日本とはなんなのかをあらためて考える機会ですhttps://t.co/baWl5S0Oxz pic.twitter.com/hjTkgSnS45

何ならこの映像だけでも十分大迫力なのだけど、「生で見ないと!」と直感して、急遽予定に組み込んだ。あいにくの雨の中、夕方5時で閉廊1時間前にもかかわらず私を動かしたのは、やがて発令される見込みの「緊急事態宣言」のことがあったからだ。これまでの流れからして完全な休館をもとめることはないだろうとは予測しつつも、その予測のはるか上の愚策をしかねないという不信感もあったため、「行ける時に行く」ことにした。

会田誠展「愛国が止まらない」

会場:ミヅマアートギャラリー

会期:2021年07月07日(水) - 08月28日(土)

※ 夏季休廊:8月8日(日)ー16日(月)

※本展は事前アポイント制。空きがあれば飛び込みでもOK(私も予約制と知らず会場について初めて知った)

《MONUMENT FOR NOTHING V〜にほんのまつり〜》

本展は3つの作品が展示されている。《MONUMENT FOR NOTHING V〜にほんのまつり〜》、新作絵画シリーズ《梅干し》、「漬物」をテーマにした作品だ。その中で圧倒的な存在感を放つのが、《MONUMENT FOR NOTHING V〜にほんのまつり〜》だ。

骸骨のように瘦せ細った旧日本軍の兵士。青森のねぶたを参考にして作られたその巨大な兵士が、国会議事堂の屋根の頂点を人差し指で押そうとしている。まるでボタンをポチっと押すように。その国会議事堂の衆議院・参議院がある会議場の上にはそれぞれ花が一輪ずつ咲いている。

正面から見据えると圧巻の迫力の兵士だが、ぐるりと回ってみれば、後頭部は紙が貼られておらず、至る所で骨組みがむき出しだ。第二次世界大戦で多くの兵士が飢餓に直面したという歴史を踏まえた兵士の姿は、正面から見ると恐ろしいが、その実態はか細く、霞んで消えてしまいそうなほど脆弱な状態だ。展覧会のキャプションでは本作について下記の説明がされている。

2019年1月、会田は兵庫県立美術館で開催された「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」展に参加しました。「日本における英雄と庶民の関係性」といった一風変わったお題を担当学芸員の小林公氏から与えられ、それに応答して制作されたのが本作です。

兵庫県立美術館の展示、並びに図録を見ていないので上記の説明からしか手がかりがないが、戦死者を英霊として祀る日本の文化(歴史)をテーマにしているということだが、さて、この作品をどう見ればよいだろうか。

一体この兵士は何をしているのだろうか。まず思い付いたのは、自らを飢餓に追いやった「国」に対する報復だ。そう思えば、議事堂に生える花も「頭の中がお花畑」という揶揄と取れるだろう!

なるほど…と思った瞬間ある疑問が生まれる。屋根の頂点に触れるという仕草はどういうことだろうか。報復がしたいのであれば国会議事堂全体を握りつぶすことだってできる位兵士は大きい。しかし会場を呑み込まんばかりの大きさの割に、妙にその人差し指の姿が優しいのだ。次に思い浮かべたのは、映画『E.T』の人差し指を合わせて友情の証とするあの有名なポーズだ。

自分たちの命をぞんざいに扱う「国」に対してまだ希望を抱いているという事だろうか。

《梅干し》シリーズ

さて、その兵士の周囲を囲んでいるのが、新作絵画シリーズ《梅干し》。タイトルの通り、1つのキャンバスに1つの梅干しが丹念に描かれている。1つとして同じものがなく、光の当たり方、アングルも微妙に異なる。梅干しで”愛国”と言えば、弁当などで敷き詰められた白米の中央に1粒の梅干しが乗った「日の丸弁当」を想定するだろう。日本の国旗のようにみえることからの呼称だが、ここではあくまでも”1粒の梅干し”を描いている…はずなのに、キャンバスと梅干の比率から日本国旗への連想を止めることができない。

上の写真中央の梅干し。これはおそらく本当に国旗の日の丸を意識してるだろうと私は睨んでいる。”梅干し”と”日の丸”の分岐点のような一枚だ。

「漬物」ーー北東アジア漬物選手権

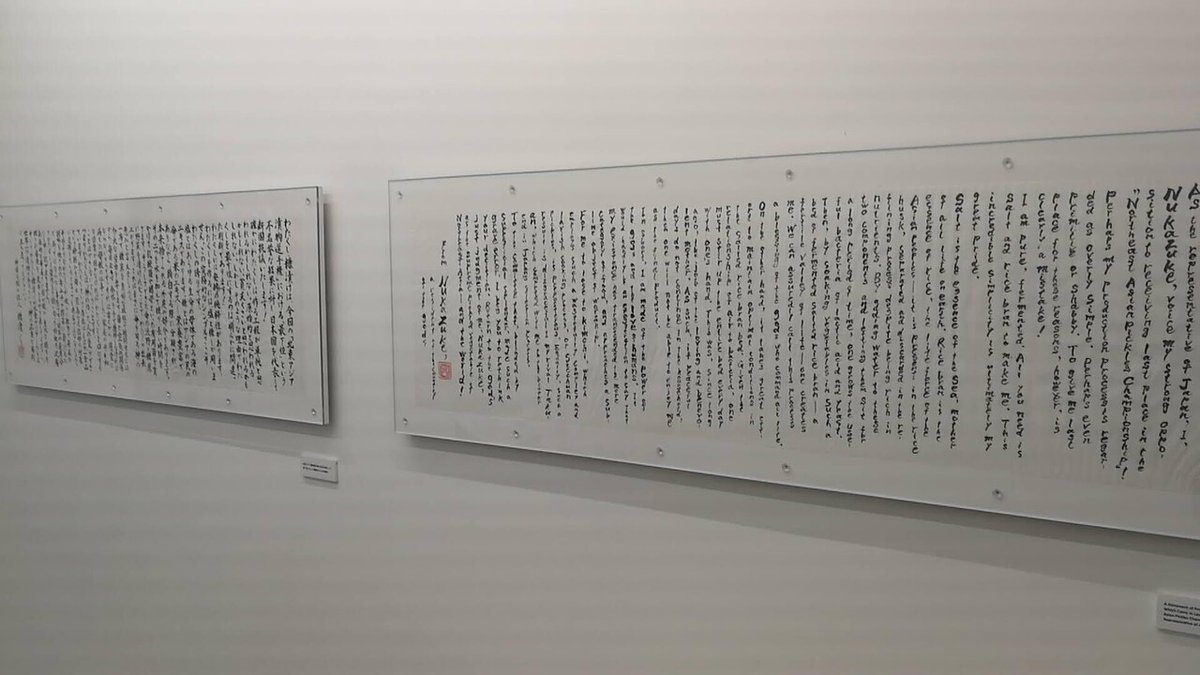

最後の作品は、コロナで1年延期となったために新たに作られた作品だ。糠漬(日本代表)、搾菜(中国代表)、キムチ(韓国・北朝鮮代表)が「北東アジア漬物選手権」で争った結果、1位キムチ、2位搾菜、3位糠漬という結果となり、その表彰式の写真と、それに対する糠漬の抗議文(日本語の他、英語・中国語・韓国語の翻訳)が展示されている。

解説によると本来昨年韓国で開催される予定だった展示(日本、中国、韓国、北朝鮮の4ヵ国の作家によるグループ展)が延期となり、今年も再び延期が決まったため本展での展示に至ったという事だ。

明らかに東京オリンピック開催という背景を意識していると思われ、スポーツが純粋な競技から離れ各国の威信につながること、その結果に対する執着への皮肉が感じられる。特に抗議文の内容は、「国の代表」という大義を背負った時の「純粋な傲慢さ」を覚え、今回展示された3つの作品の内、一番皮肉に感じられた。

愛国が止まらない

純粋に言葉だけを取れば「極度の愛国主義」であるはずなのに、なぜかそれが皮肉に聞こえる。たとえば私が会田誠について一切の経歴や作品を知らず、純粋にこのタイトル(展示)だけを切り出してみても皮肉だと感じただろう。何故か。それは「極度の愛国心」が「狂気」であり「破滅」につながるという事を我々は歴史から知っているからではないだろうか。あるいは一度突き進んだ道が泥沼であろうとも「愛国」の精神(大義)によって進み続けてしまったという愚かさを経験をしたからだろう。だからこのタイトルが皮肉に聞こえるのだ。

この展覧会の面白いところは何といってもこの巨大な兵士と《梅干し》の展示だ。それぞれの作品は全く異なる経緯で作られているにも関わらず、まるで1つの作品として共鳴し合っている。兵士を囲む《梅干し》1つ1つがまるで、国民一人一人を表し、そうした梅干したちの集合体として巨大な兵士が立ち現われて来るし、逆に兵士の存在があるからこそ単なる”梅干し”が”日の丸”のダブルミーニングとなっていることに(日本の国旗のデザインを知る者なら)誰でも気づく。

ふと思ったが、この兵士の空中から飛び出してくるかのような構図、歌川国芳《相馬の古内裏》を彷彿とさせる。今やこの世のものではないモノが音もなくいきなりヌルっと現れる感じなど通じるのではないだろうか。

この骸骨は滝夜叉姫の妖術で現れているが、本展の骸骨のような兵士は、一体”誰”によって(何を契機に)現れ、何をしに来たのだろうか。もしかすると第一印象通りボタンを押そうとしているのではないだろうか。「国会議事堂」は「国」であり「ボタン」でありーー何のボタンかは分からないが私はリセットボタンだと思うーー、「国会議事堂を押す」=「国をリセットする」という意味に読み取れないだろうか。いや、同意を求めるのは危ない。そう読み取れるのではない。私が「そう読みたい」だけなのだ。

今の日本で感じる国(政治)と国民との間の隔絶。議論が成立していない状況、誰もが「筋が通っていない」と思いながら諦観してしまう、あるいは声を上げることとの徒労感。そうしたことを私が勝手に投影しているだけなのだ。恐らく他の人はもっと違う感情でこの作品を捉えたに違いない。もっと過激な批判として受け取った人もいるだろう。愛国心そのままに受け取る人もいるだろう。梅干しの皴が1つ1つちがうように、止まらない「愛国」の姿は一人一人異なり、そして誰も完璧ではない。皆が皆、微妙に歪み皴のよった”愛国”心で作品を観、解釈し、そしてその思いを投影するだろう。この”張りぼて”の兵士の中にーー。