彼女がバイユーのタペストリーに夢中になった訳

職人さんに憧れる。

私のような不器用人間ほどそう思うのだ。人は自分にないものを持つ他人ほど羨ましく思うからか。

謙遜しているわけではない。

証拠はある。

小学校の時夏休みの家庭科の宿題で刺繍をして来いと言うのがあった。

生まれてこの方そんなものしたことのなかった私は悩んだ末に母親のアドヴァイスに従ってクッションカヴァーに矢羽根模様をすることに決めた。

しかしながら先生にはコンテンポラリーアートとも認めてもらえず、ただの手抜きとみなされてこっぴどく叱られた。

20歳を過ぎてから通った製菓学校で作った<ピュイ・ダムール>のときも自分の不器用さを思い知らされだ。

タルトパイ生地に、クレーム・パティスリーとイタリアンメレンゲを軽く、でもしっかり合わせて中に詰めるのだが、やはり不器用な私は水玉模様のクレーム(混ぜ方が足りなかった)をタルトパイ生地に詰めてしまい、シェフに呆れられた。

他にもよくよく考えてみれば山ほどあるのだが、今回のテーマではないのでこの辺にしておこう。

つい先日、とある雑誌の記事でフランスのバイユー(Bayeux)のタペストリーについて書かれていたのを見て興味をもった。バイユーとはノルマンディー地方の町の名である。

バイユーのタペストリー自体はとっくの昔に知っていたが、面白いのはそれをすっかり同じ大きさでコピーしている人がいるということだ。バイユーのタペストリーの長さはおよそ68メートルもある。それをすっかり同じに、エラーまでコピーしたというのは凄いの一言では済まされない。

さて、そもそもバイユーのタペストリーとは何か?

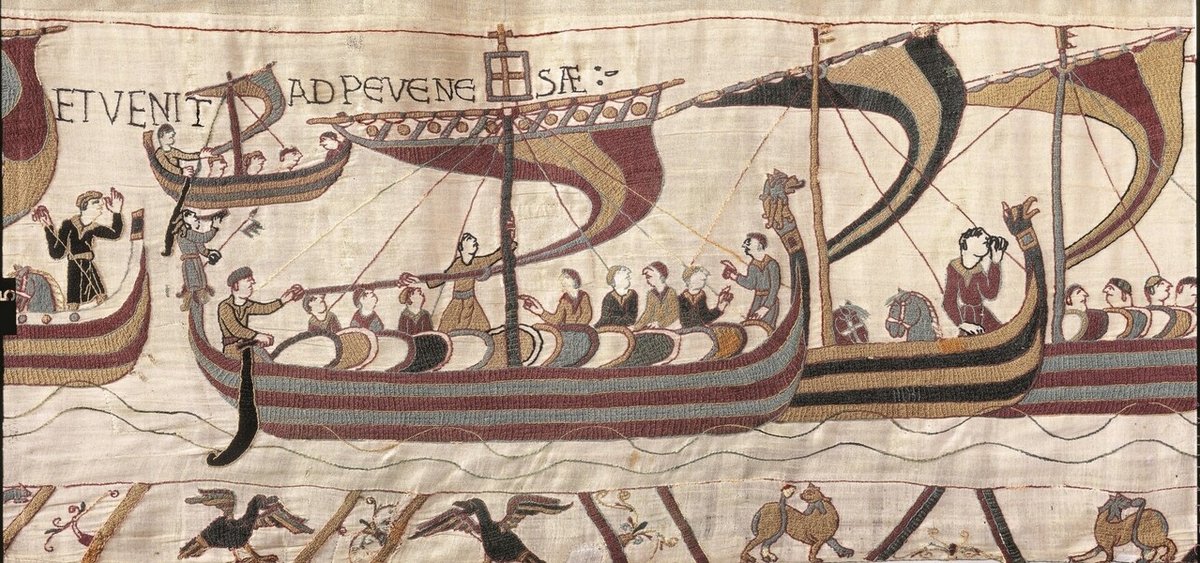

一言で表すと、ノルマン征服を布に刺繍したもの。タペストリーというと普通は織物であるが、これは布に刺繍をして征服物語を描いた作品である。

ノルマン征服とは、1066年のノルマンディー公であり、イングランド王でもあったウィリアム一世のイングランド征服の事を言う。

何が素晴らしいかと言うと、長〜い布にみっちりと人物、動物や船などが事細かに刺繍で表されていること、色とりどりの糸の組み合わせが美しいこと、更には当時の服装や武器などがどんなであったかわかるとは貴重な資料であるということ。

現在、バイユーのタペストリー美術館にて保管・展示されている。

私にとってちょっと気になったのは、何故彼女が今まで6年もかけてコピーをしてきたかということである。しかもまだ完成したわけでもなく、あと半分位残っているらしい。

彼女の名はミア・ハンソン。

スウェーデン生まれで現在はイギリスのウィスベックに住んでいる。47歳で、もうかれこれ20年以上も滞在し、ケンブリッジの小学校の先生として働いていたが、この作業を始めてからは1日3〜4時間或いはそれ以上をタペストリーのために費やして今日に至るのであるから驚きである。器用であることは明らかであるが根気も無ければ絶対出来ない。

先ずは自ら布にデッサンを手描きで、そしてその上に刺繍をしていくのだ。

やり甲斐のありそうな仕事なんだろうな。

何が彼女をそうさせた?

私の一番気になるところ。

「バイユーのタペストリーの何がそんなにあなたを惹きつけた?」

「人生、他にもやらなくてはいけないことがまだあるのでは?」

とあるインターネット記事での質問に彼女はこう答えている。

「以前は何もすることがなくて退屈で、何か脇目もふらずに打ち込めるものを見つけないといけないと思った。

しかもすぐには終わらないもの…。」

そこでバイユーのタペストリーに白羽の矢が立った。

「もうそれ以外には考えられない。」

では、ストーリーに興味があったのか?

いや、彼女は特に歴史に興味を持っているわけではないという。

では、色彩やデザインが気に入ったのか?いや、確かに素晴らしいがアーティスティックな面から見れば、正直なところ世の中にはより優れているものはいくらでもあると思うからそれだけでここまで時間を投資したりはしないだろう。

オリジナルにエラーがあるとわかっていても、それさえもコピーしてしまう。

「例えばここに兵士の頭が4つ、でも足も4本あるでしょう?」

ははーん、なるほど確かに。

「何でもある。鶏、竜、ラクダ、馬、船、建物、でも同じものがふたつとない。

たとえ馬が2頭いてもまったく同じではない。

同じ繰り返しは一切ない。」

ははーん、わかる。よくわかるその気持ち。ミアのその言葉から、何故このタペストリーを選んだかよくわかる。

しかしながら集中力が必要なこの仕事、肩が凝ったり、眼精疲労の問題が出てくるのは目に見えている。

「作業が終わると、毎日作品をくるくる巻にするのよ。家がそんなに広くないから出したままに出来ないから。」

わかるわかる。私の家もそうだわ。

で、やはり私だけではなく、誰も皆知りたいと思うけれど、完成した暁にはどうするのかという問題だが、これは明らかではないか。

敢えてここでは言わないので想像にお任せしよう。

実は私はバイユーまで出かけたことがある。

もうかれこれ10年程前なのだけれど、目的はもちろんタペストリーを観ること。 その時は美術館に保管展示されていたが、以前は大聖堂に所蔵されていたそうだ。と言ってもそれは17世紀までのことだから、やはりタイムマシンがないと聖堂内のタペストリーの晴れの御姿を拝見することは不可能なんだなあ。

感動的だっただろうなあ。

その大聖堂がまた素晴らしい。

たとえタペストリーがそこで見られなくても素晴らしい。

また、この町はそれ以外にも見どころがたくさんあるので、特にレースのコンセルヴァトワール(専門学校)はアトリエの一般公開も無料で行っているし、植物園も季節によっては素晴らしいと思う。

残念な思いをしたのがレストラン。私とあろうものがランチの下調べをしなかったので、とあるレストランの前を通ったときに惹かれるものがあって中に足を踏み入れたところ、満席で入れなかった。

何かたくさん並んでいるレストランの中で、そこだけ後光がさしていたのよね。

さすが、それでも人口一万人以上の町だもの仕方ないかと。

旅行でよくあることだけど、本当に行ってみないとわからない。

私はレストランのために来たのではなくてタペストリーを観るために来たんだし…。

肝心のタペストリーはプロのフランスガイドとしてじっくり観ようとしたものの、なかなか手強かった。

最後まで舐め回すように観たものの、疲れた〜。

でもミアの話の通り、一つとして同じものがないし、内容の簡単な予習と、少しずつ見ればリタイアしないで行けるかも。

ミアの活動内容については出版された本と、またフェイスブック上で知ることも出来るので(Mia's Bayeux tapestry storyで検索)、興味ある方は是非応援してあげて欲しい。

いいなと思ったら応援しよう!