人間失格(挿絵付き)第26話_喀血

←第25話

三昼夜、自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失と見なして、警察にとどけるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて、一ばんさきに呟いたうわごとは、うちへ帰る、という言葉だったそうです。うちとは、どこの事を差して言ったのか、当の自分にも、よくわかりませんが、とにかく、そう言って、ひどく泣いたそうです。

次第に霧がはれて、見ると、枕元にヒラメが、ひどく不機嫌な顔をして坐っていました。

「このまえも、年の暮の事でしてね、お互いもう、目が廻るくらいいそがしいのに、いつも、年の暮をねらって、こんな事をやられたひには、こっちの命がたまらない」

ヒラメの話の聞き手になっているのは、京橋のバアのマダムでした。

「マダム」

と自分は呼びました。

「うん、何? 気がついた?」

マダムは笑い顔を自分の顔の上にかぶせるようにして言いました。

自分は、ぽろぽろ涙を流し、

「ヨシ子とわかれさせて」

自分でも思いがけなかった言葉が出ました。

マダムは身を起し、幽かな溜息をもらしました。

それから自分は、これもまた実に思いがけない滑稽とも阿呆らしいとも、形容に苦しむほどの失言をしました。

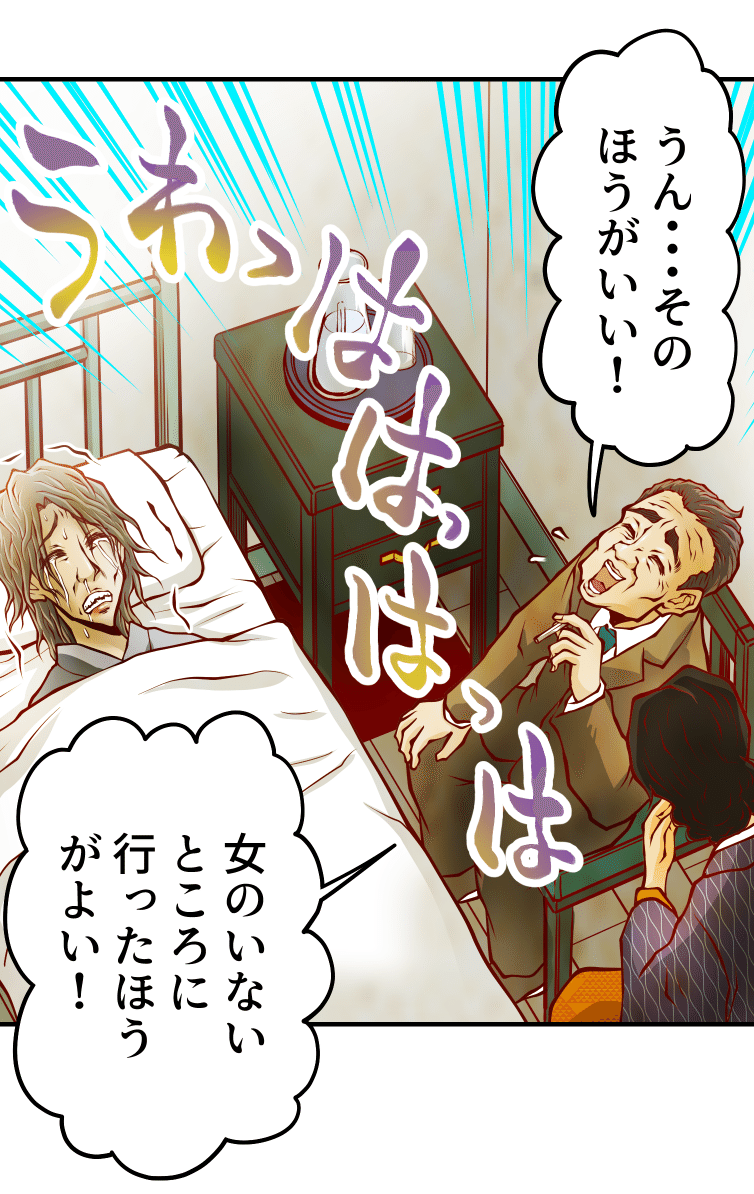

「僕は、女のいないところに行くんだ」

うわっはっは、とまず、ヒラメが大声を挙げて笑い、マダムもクスクス笑い出し、自分も涙を流しながら赤面の態ていになり、苦笑しました。

「うん、そのほうがいい」

とヒラメは、いつまでもだらし無く笑いながら、

「女のいないところに行ったほうがよい。女がいると、どうもいけない。女のいないところとは、いい思いつきです」

女のいないところ。しかし、この自分の阿呆くさいうわごとは、のちに到って、非常に陰惨に実現せられました。

ヨシ子は、何か、自分がヨシ子の身代りになって毒を飲んだとでも思い込んでいるらしく、以前よりも尚(なお)いっそう、自分に対して、おろおろして、自分が何を言っても笑わず、そうしてろくに口もきけないような有様なので、自分もアパートの部屋の中にいるのが、うっとうしく、つい外へ出て、相変らず安い酒をあおる事になるのでした。

しかし、あのジアールの一件以来、自分のからだがめっきり痩やせ細って、手足がだるく、漫画の仕事も怠けがちになり、ヒラメがあの時、見舞いとして置いて行ったお金(ヒラメはそれを、渋田の志です、と言っていかにもご自身から出たお金のようにして差出しましたが、これも故郷の兄たちからのお金のようでした。自分もその頃には、ヒラメの家から逃げ出したあの時とちがって、ヒラメのそんなもったい振った芝居を、おぼろげながら見抜く事が出来るようになっていましたので、こちらもずるく、全く気づかぬ振りをして、神妙にそのお金のお礼をヒラメに向って申し上げたのでしたが、しかし、ヒラメたちが、なぜ、そんなややこしいカラクリをやらかすのか、わかるような、わからないような、どうしても自分には、へんな気がしてなりませんでした)

そのお金で、思い切ってひとりで南伊豆の温泉に行ってみたりなどしましたが、とてもそんな悠長な温泉めぐりなど出来る柄がらではなく、ヨシ子を思えば侘わびしさ限りなく、宿の部屋から山を眺めるなどの落ちついた心境には甚だ遠く、ドテラにも着換えず、お湯にもはいらず、外へ飛び出しては薄汚い茶店みたいなところに飛び込んで、焼酎を、それこそ浴びるほど飲んで、からだ具合いを一そう悪くして帰京しただけの事でした。

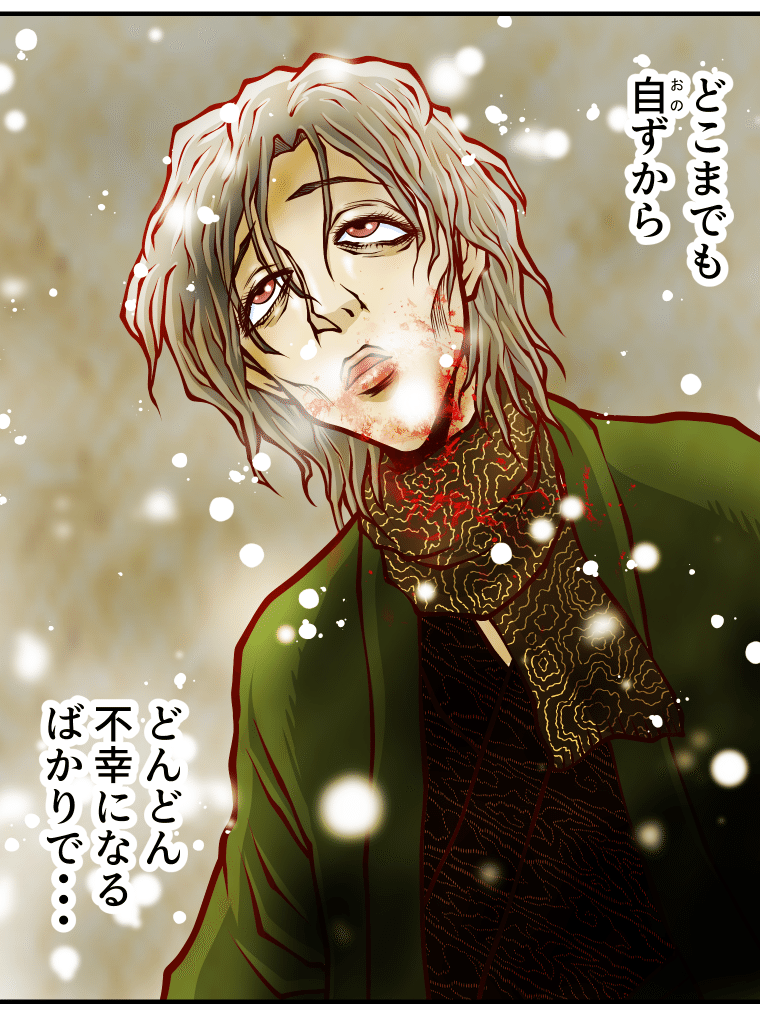

東京に大雪の降った夜でした。自分は酔って銀座裏を、ここはお国を何百里、ここはお国を何百里、と小声で繰り返し繰り返し呟くように歌いながら、なおも降りつもる雪を靴先で蹴散(けち)らして歩いて、突然、吐きました。それは自分の最初の喀血(かっけつ)でした。雪の上に、大きい日の丸の旗が出来ました。自分は、しばらくしゃがんで、それから、よごれていない個所の雪を両手で掬(すく)い取って、顔を洗いながら泣きました。 こうこは、どうこの細道じゃ? こうこは、どうこの細道じゃ?

哀れな童女の歌声が、幻聴のように、かすかに遠くから聞えます。不幸。この世には、さまざまの不幸な人が、いや、不幸な人ばかり、と言っても過言ではないでしょうが、しかし、その人たちの不幸は、所謂世間に対して堂々と抗議が出来、また「世間」もその人たちの抗議を容易に理解し同情します。しかし、自分の不幸は、すべて自分の罪悪からなので、誰にも抗議の仕様が無いし、また口ごもりながら一言でも抗議めいた事を言いかけると、ヒラメならずとも世間の人たち全部、よくもまあそんな口がきけたものだと呆(あき)れかえるに違いないし、自分はいったい俗にいう「わがままもの」なのか、またはその反対に、気が弱すぎるのか、自分でもわけがわからないけれども、とにかく罪悪のかたまりらしいので、どこまでも自(おのずか)らどんどん不幸になるばかりで、防ぎ止める具体策など無いのです。

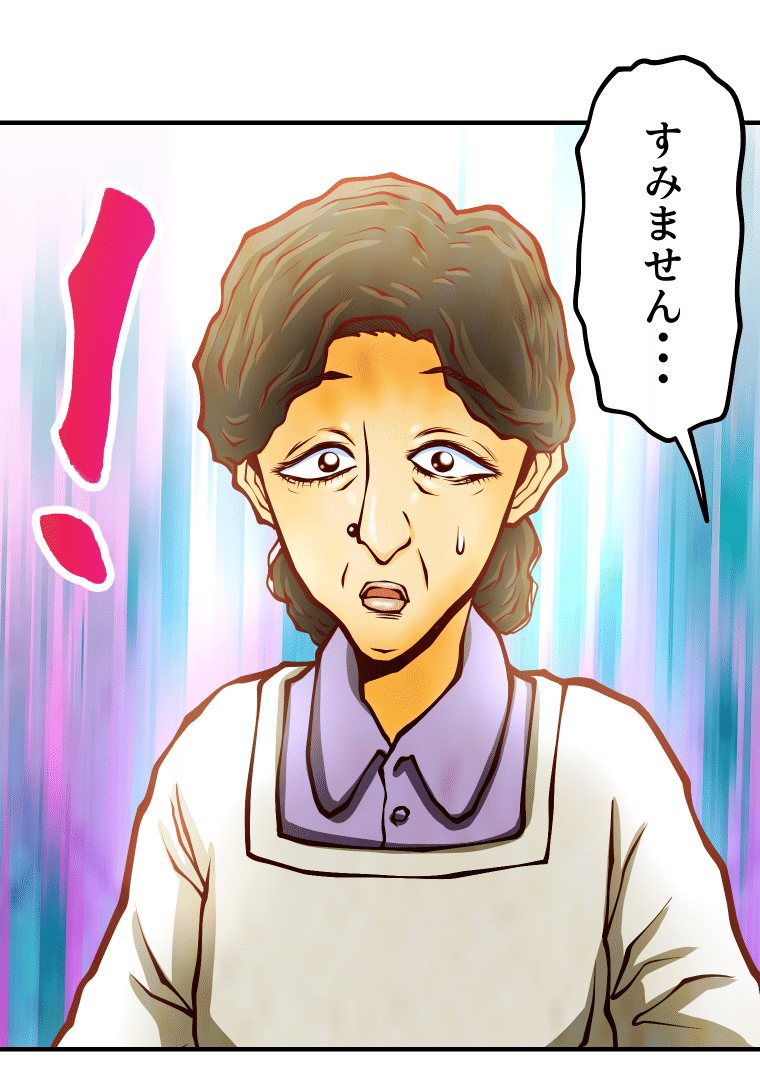

自分は立って、取り敢えず何か適当な薬をと思い、近くの薬屋にはいって、そこの奥さんと顔を見合せ、瞬間、奥さんは、フラッシュを浴びたみたいに首をあげ眼を見はり、棒立ちになりました。しかし、その見はった眼には、驚愕の色も嫌悪の色も無く、ほとんど救いを求めるような、慕うような色があらわれているのでした。ああ、このひとも、きっと不幸な人なのだ、不幸な人は、ひとの不幸にも敏感なものなのだから、と思った時、ふと、その奥さんが松葉杖をついて危かしく立っているのに気がつきました。駈け寄りたい思いを抑えて、なおもその奥さんと顔を見合せているうちに涙が出て来ました。すると、奥さんの大きい眼からも、涙がぽろぽろとあふれて出ました。

それっきり、一言も口をきかずに、自分はその薬屋から出て、よろめいてアパートに帰り、ヨシ子に塩水を作らせて飲み、黙って寝て、翌る日も、風邪気味だと嘘をついて一日一ぱい寝て、夜、自分の秘密の喀血がどうにも不安でたまらず、起きて、あの薬屋に行き、こんどは笑いながら、奥さんに、実に素直に今迄のからだ具合いを告白し、相談しました。 「お酒をおよしにならなければ」 自分たちは、肉身のようでした。 「アル中になっているかも知れないんです。いまでも飲みたい」 「いけません。私の主人も、テーベのくせに、菌を酒で殺すんだなんて言って、酒びたりになって、自分から寿命をちぢめました」 「不安でいけないんです。こわくて、とても、だめなんです」 「お薬を差し上げます。お酒だけは、およしなさい」

奥さん(未亡人で、男の子がひとり、それは千葉だかどこだかの医大にはいって、間もなく父と同じ病いにかかり、休学入院中で、家には中風の舅(しゅうと)が寝ていて、奥さん自身は五歳の折、小児痲痺で片方の脚が全然だめなのでした)は、松葉杖をコトコトと突きながら、自分のためにあっちの棚、こっちの引出し、いろいろと薬品を取そろえてくれるのでした。

これは、造血剤。

これは、ヴィタミンの注射液。注射器は、これ。

これは、カルシウムの錠剤。胃腸をこわさないように、ジアスターゼ。

これは、何。これは、何、と五、六種の薬品の説明を愛情こめてしてくれたのですが、しかし、この不幸な奥さんの愛情もまた、自分にとって深すぎました。最後に奥さんが、これは、どうしても、なんとしてもお酒を飲みたくて、たまらなくなった時のお薬、と言って素早く紙に包んだ小箱。

モルヒネの注射液でした。(つづく)

→第27話

ども!横井です。ピッコマで縦読みフルカラーコミック「人間失格」を連載しております。

葉蔵さん、喀血した挙句ついにお薬にまで手を出してしまうことに。

残り4回乞うご期待ください。

ではまた!